Перейти к:

Моделирование карбонатного резервуара сверхвязкой нефти Казанского яруса для определения приоритетных направлений освоения

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.12

Аннотация

В работе представлен анализ трехмерной геологической модели Горского резервуара сверхвязкой нефти, расположенного на восточном борту Мелекесской впадины (граница Республики Татарстан и Самарской области). Основными продуктивными отложениями являются реликтово-органогенный известковистый доломит и оолитовый известковистый доломит Казанского яруса. Геологическая модель Горского резервуара включала литолого-фациальную и петрофизическую модели и модель насыщения. Литолого-фациальная модель, созданная с целью определения характера пространственного распределения органогенных, оолитовых и других морских образований, применялась для восстановления палеогеографической обстановки осадконакопления и показала, что стратиграфическая последовательность осадконакопления карбонатных отложений представляется в виде восьми этапов.

Целью построения петрофизической модели и модели насыщения являлось определение приоритетных направлений освоения карбонатного резервуара сверхвязкой нефти Казанского яруса.

Выполнена оценка нефтенасыщенных объемов пород, обладающих кондиционной нефтенасыщенностью в пределах основных литотипов. На долю реликтово-органогенного доломита приходится 60 % нефтенасыщенного объема пород, а на долю оолитового доломита – 40 %. Несмотря на то, что реликтово-органогенный доломит более нефтепродуктивен, при этом он обладает худшими коллекторскими свойствами. Для освоения Горской залежи сверхвязкой нефти первоочередными являются участки с улучшенными петрофизическими характеристиками и высоким коэффициентом нефтенасыщенности с применением паротепловых методов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мударисова Р.А., Лукьянова Р.Г., Валеева С.Е., Успенский Б.В., Петрова Д.И., Мухаматдинов И.И. Моделирование карбонатного резервуара сверхвязкой нефти Казанского яруса для определения приоритетных направлений освоения. Георесурсы. 2025;27(1):267-274. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.12

For citation:

Mudarisova R.A., Lukyanova R.G., Valeeva S.E., Uspensky B.V., Petrova D.I., Mukhamatdinov I.I. Modeling of a carbonate reservoir of ultraviscous oil of the Kazanian Stage to determine priority areas for development. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):267-274. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.12

Введение

В старых нефтегазоносных провинциях наблюдается тенденция падения темпов добычи традиционных углеводородов (УВ), поэтому поиск и освоение трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных коллекторов становится все актуальнее, а их запасы, к каковым относятся и сверхвязкие нефти, служат источником прироста углеводородного сырья в регионе. По геологии, геохимии и освоению отложений нетрадиционных УВ Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций, сверхвязких нефтей и природных битумов пермской системы Татарстана и прилегающих территорий опубликовано много работ (Хисамов и др., 2022; Прищепа, 2019; Каюкова и др., 2015; Шарогородский, Ахметшин, 2013; Муслимов и др., 2012; и др.).

Целью настоящей работы являлось определение приоритетных направлений освоения месторождений сверхвязкой нефти (СВН) карбонатных отложений казанского яруса в пределах Мелекесской впадины на основе изучения особенностей геологического строения и формирования Горского месторождения СВН, расположенного на границе Республики Татарстан и Самарской области.

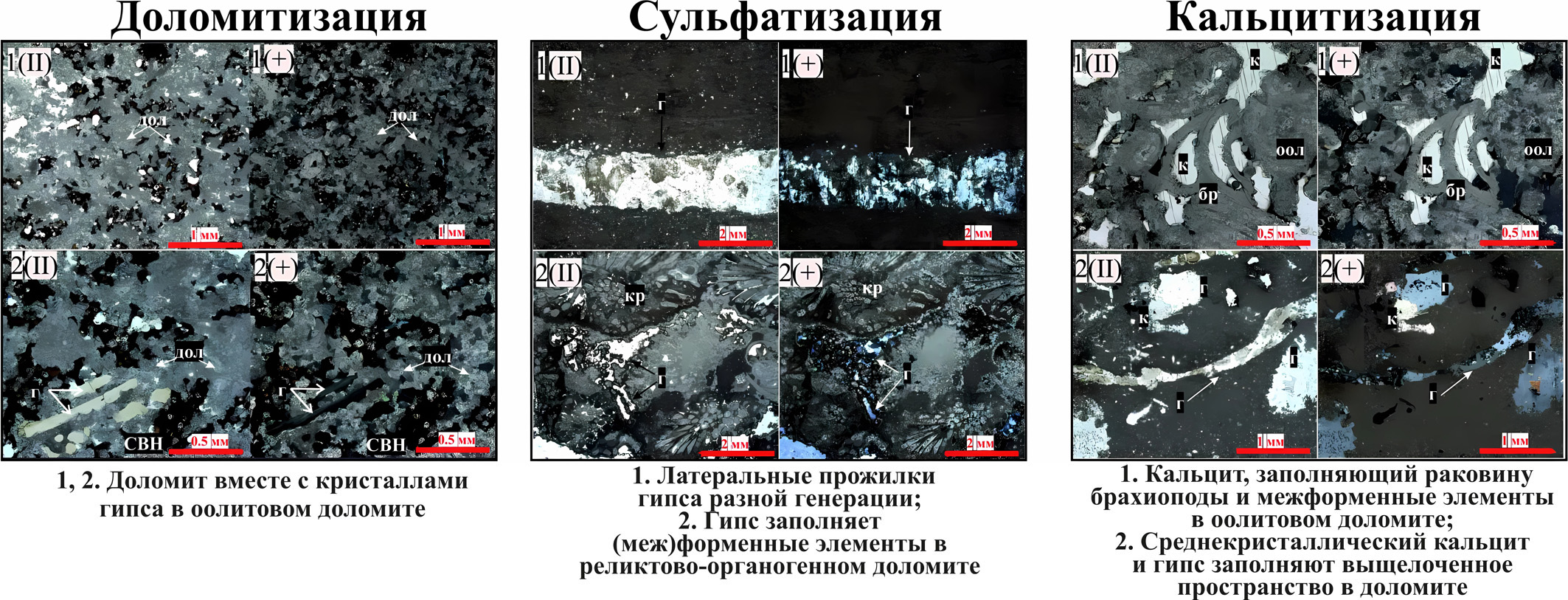

Горское месторождение СВН является одним из крупных в камышлинском горизонте казанского яруса на территории северо-восточного борта Мелекесской впадины; в настоящее время месторождение недоизучено и не введено в разработку. Отличительной особенностью изучаемого месторождения от разрабатываемых месторождений СВН уфимского яруса является то, что пласт-коллектор сложен двумя основными литотипами – реликтово-органогенными и оолитовыми известковистыми доломитами (по классификации Р. Данхема (Dunham, 1962) – доломитовым баундстоуном и доломитовым оолитовым пакстоуном), и подвергался длительным постседиментационным преобразованиям (рис. 1), таким как доломитизация, вторичная кальцитизация, сульфатизация. По классификации Н.Р. Джеймса (James, Bourque, 1992) органогенная постройка Горского участка раннеказанского возраста по своей морфологии и особенностям эволюции относится к скелетным холмам. Они отличаются от классических рифов отсутствием типичных массивных каркасных организмов, тыловых и передовых шлейфов, угол наклона слоев составляет менее 40°. Горская структура имеет тектоно-седиментационный генезис, что отражено в работе (Мударисова и др., 2021).

Рис. 1. Виды постседиментационных преобразований пласта-коллектора Горского месторождения СВН (петрографические фотографии шлифов при двух положениях николей || и +): г – гипс, дол – доломит, к – кальцит, oол – оолиты, бр – брахиопода, кр – криноидея, СВН – сверхвязкая нефть

Для анализа нефтеносного потенциала карбонатных пород-коллекторов и выявления закономерностей их распространения в объеме резервуара авторами ранее был проведен обширный ряд лабораторных исследований керна: рентгенофлуоресцентный и изотопный анализы, анализ спектров, полученных методом электронного парамагнитного резонанса, а также фильтрационно-емкостных свойств и характера нефтенасыщения (Мударисова, 2024; Мударисова и др., 2022). Пустотное пространство основных литотипов может быть заполнено как сверхвязкой нефтью, так и кальцитом или сульфатами. Эффективная пористость обусловлена, во-первых, особенностями осадконакопления – первичной межформенной пористостью, образованной за счет пузырьков газа от деятельности водорослей (Королев и др., 2013), а во-вторых, диагенетическими и эпигенетическими преобразованиями пород – каверновой пористостью 2-го типа (Lucia, 1995). Комплексирование результатов петрофизических исследований и палеотектонических реконструкций позволили определить генезис казанского нефтеносного резервуара: ловушка в пределах Горского участка сформировалась в условиях неглубокого теплого моря и имеет органогенную природу. Очевидно, что в исследуемом районе располагается целый ряд ловушек подобного генезиса (Мударисова, 2024), которым присущи аналогичные закономерности распределения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) сложного неоднородного карбонатного коллектора.

На Горском месторождении оолитовый и реликтово-органогенный известковистые доломиты сформировались в различных палеофациальных условиях и претерпевали разные постседиментационные преобразования, при этом в реликтово-органогенном доломите, из-за большей первичной пустотности, существовали наилучшие условия для проникновения агрессивных вод в тело разрушающейся залежи, поэтому он претерпевал значительные постседиментационные изменения (Мударисова, 2024).

На закономерности локализации сверхвязкой нефти в пределах карбонатных резервуаров в отложениях казанского яруса Мелекесской впадины наибольшее влияние оказали следующие факторы: распределение основных литотипов в ловушках, степень их постседиментационной преобразованности, ухудшающей ФЕС пород (Королев и др., 2013; Сахибгареев, 1989), наличие источников мигрирующих УВ (Успенский, Валеева, 2008), а также биодеградация залежи в процессе гипергенных изменений (Каюкова и др., 2014; Курбский, 1987), вследствие чего ухудшаются и свойства углеводородного флюида. Высокая вязкость и значительное содержание смолисто-асфальтеновых соединений затрудняют освоение месторождений СВН на естественном режиме и с использованием заводнения (Shah et al., 2010).

Для определения приоритетных направлений освоения месторождений СВН наиболее важным является изучение ФЕС и кондиционного характера нефтенасыщения пластов-коллекторов. На основе анализа геологической модели карбонатного резервуара можно провести геометризацию органогенных структур и сопутствующих оолитовых отмелей, а также прогнозирование зон с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами и повышенным нефтенасыщением. Геологическое моделирование дает возможность обозначить приоритетные участки для разбуривания и освоения месторождения (Lonoy, 2006).

Методика исследований

С целью определения условий формирования осадочных образований авторами проведен фациально-генетический анализ, в основу которого были положены данные о строении и составе карбонатных отложений уфимско-раннеказанского карбонатно-терригенного битуминозного комплекса, изученного ранее в работах Б.В. Успенского, Р.Х. Муслимова, Р.С. Хисамова, Е.Д. Войтовича, С.С. Эллерна, И.М. Акишева и др. (Хисамов и др., 2022; Успенский, Валеева, 2008; Виноходова, Эллерн, 1985; и др.). Фациальный анализ включал в себя первичное определение обстановок осадконакопления и проводился на основе различных атласов и методических пособий (Фортунатова и др., 2005; Морозов, Козина, 2007; Морозов и др., 2008). Его применение позволило определить палеогеографические обстановки осадконакопления отложений, для чего ранее были проведены петрографические описания шлифов, рентгенофлуоресцентный анализ и исследование с помощью электронного парамагнитного резонанса (Мударисова, 2024).

На более чем 1000 образцах керна, отобранных из скважин структурного бурения, определены литотипы пород, коэффициенты открытой пористости, проницаемости и нефтенасыщенности (объемная и по массе), проведена их интерпретация. Вышеперечисленные исследования легли в основу геологической концептуальной 3D модели камышлинского горизонта казанского яруса Горского месторождения СВН, в которой принята соответствующая система осадконакопления.

1. Карбонатные породы камышлинского горизонта несогласно залегают на размытой поверхности сакмарского яруса.

2. Основными продуктивными литотипами являются реликтово-органогенный и оолитовый известковистые доломиты.

3. Верхняя граница продуктивной толщи литологически проводится по смене карбонатных пород камышлинского горизонта на плотные разности терригенных пород красноярского горизонта казанского яруса (Мударисова, 2024; Судаков и др., 2024; Чемоданов и др., 2017; Успенский, Валеева, 2008).

Геологическая 3D модель Горского месторождения СВН включает в себя литолого-фациальную, петрофизическую модели и модель насыщения, построение которой проводилось в программном комплексе «Petrel».

Построение литолого-фациальной модели помогает провести оценку системы осадконакопления по аналогии с похожими условиями в мировых практиках (например, Fagerstrom, 1987; Riding, 2002; Handford, 1988; Martin et al., 2017; и др.). Ориентация и геометрия являются ключевыми диагностическими признаками при идентификации отложений органогенных и оолитовых мелководных фаций.

Результаты

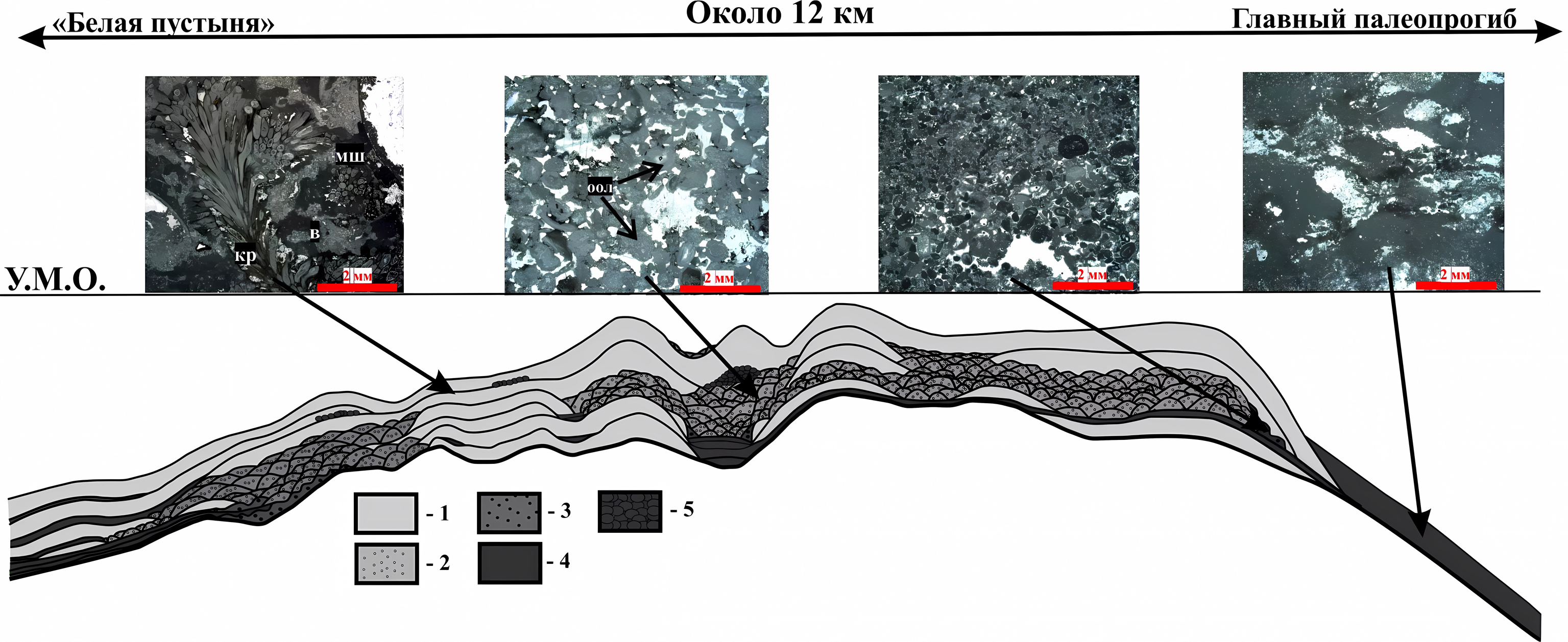

1. Литолого-фациальная модель. Закономерности размещения органогенных, оолитовых и других морских фаций в камышлинское время в пределах Горского участка установлены на основе выделения кубов литологических типов карбонатов. Комплексирование литолого-фациальной модели с вышеописанными исследованиями кернового материала (Мударисова и др., 2022; Мударисова, 2024) на основе литолого-палеографических построений В.И. Игнатьева (Игнатьев, 1976) позволили провести восстановление палеогеографической обстановки в изучаемое время. Стратиграфическая последовательность осадконакопления карбонатных отложений представляется в виде восьми этапов (Мударисова, 2024). Заключительный этап представлен на рис. 2.

Рис. 2. Условная иллюстрация заключительного этапа осадконакопления карбонатных отложений к концу камышлинского времени: 1 – органогенные фации, 2 – оолитовые мелководные фации, 3 – фации открытого шельфа, 4 – глубоководные фации, 5 – брекчии.УМО – уровень мирового океана. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.

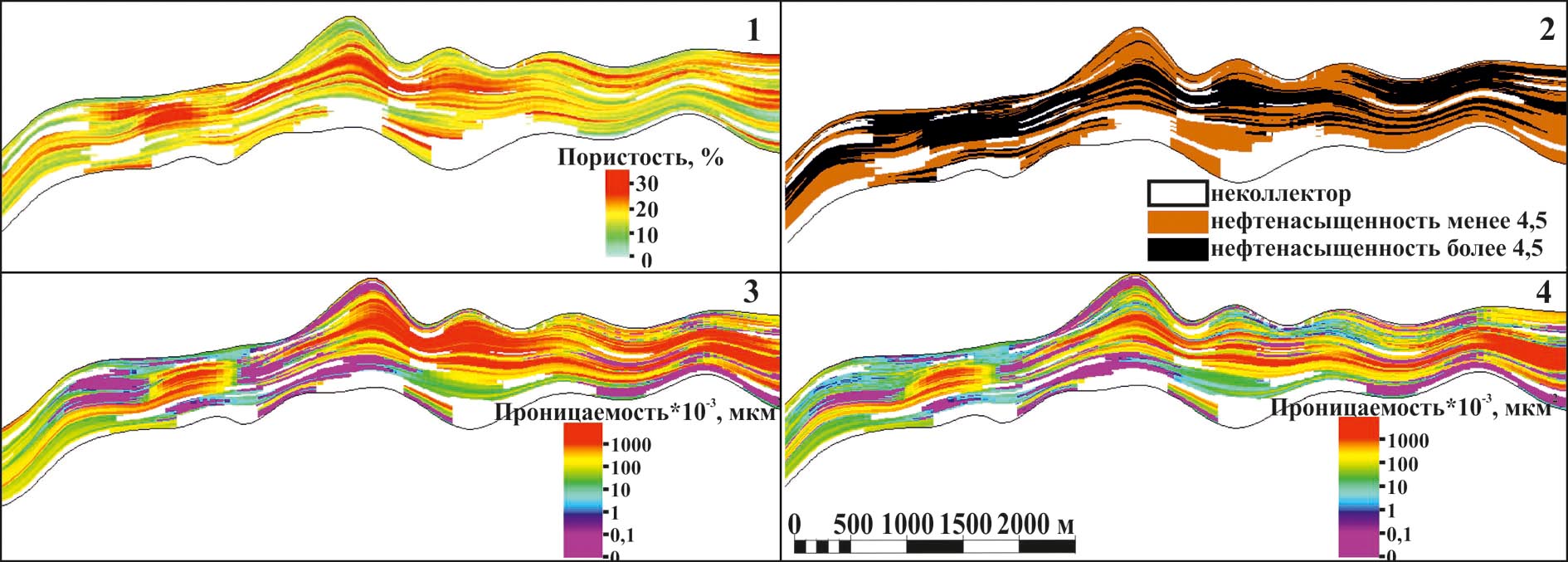

2. Петрофизическая модель представлена моделью открытой пористости и двумя моделями проницаемости (вдоль и поперек напластования).

По результатам обработки лабораторных исследований (Мударисова, 2024) для основных литотипов коллекторов Горского месторождения СВН получены уравнения корреляционных зависимостей коэффициентов открытой пористости от проницаемости, которые представлены на рис. 3 и учтены при построении петрофизической модели.

Рис. 3. Зависимость коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости (Мударисова, 2024). Синие круги – реликтово-органогенный доломит, красные – оолитовый доломит

Модель насыщения (по массе) строилась с выделением пропластков, обладающих нефтенасыщенностью выше и ниже кондиционной, за кондицию принято значение 4,5% (Успенский и др., 2008). Коэффициент нефтенасыщенности (по массе) определялся по результатам изменения массы размолотых экстрагированных образцов с учетом их объема.

Обсуждение результатов

Геологическое 3D моделирование позволило не только представить основные особенности геологического строения Горской ловушки, но и определить тип залежи нефти камышлинского горизонта казанского яруса: несмотря на то, что резервуаром является органогенная ловушка, залежь нефти имеет вид линзы и относится к литологически ограниченному типу. Водонефтяной контакт залежи отсутствует, нефтенасыщение на периферии линзовидного тела уменьшается и сходит на нет. В плане залежь имеет почти изометричную форму с размерами 7×11 км, нефтенасыщенные толщины составляют 2–16 м.

В целом по изучаемым карбонатным отложениям казанского яруса установлено, что ФЕС и значение нефтенасыщенности у оолитового доломита выше, чем у реликтово-органогенного доломита (Мударисова, 2024). Наиболее высокими значениями петрофизических свойств и коэффициента нефтенасыщенности, согласно геологической модели, характеризуются участки залежи, пространственно приуроченные к склоновым частям структуры и занимающие преимущественно центральную часть разреза камышлинского горизонта (рис. 4). В сводовой и подошвенной частях камышлинского горизонта казанского яруса отмечается некоторая тенденция ухудшения коллекторских свойств карбонатного резервуара. Причиной этого являются процессы сульфатизации, вторичной кальцитизации и уплотнение карбонатных пород (Сахибгареев, 1989).

Рис. 4. Геологические разрезы (линия профиля представлена на рисунке 5) из петрофизической модели и модели насыщения (Мударисова, 2024): Куб пористости (1); Куб характера насыщения (2); Куб проницаемости параллельной напластованию (3); Куб проницаемости, перпендикулярной напластованию (4)

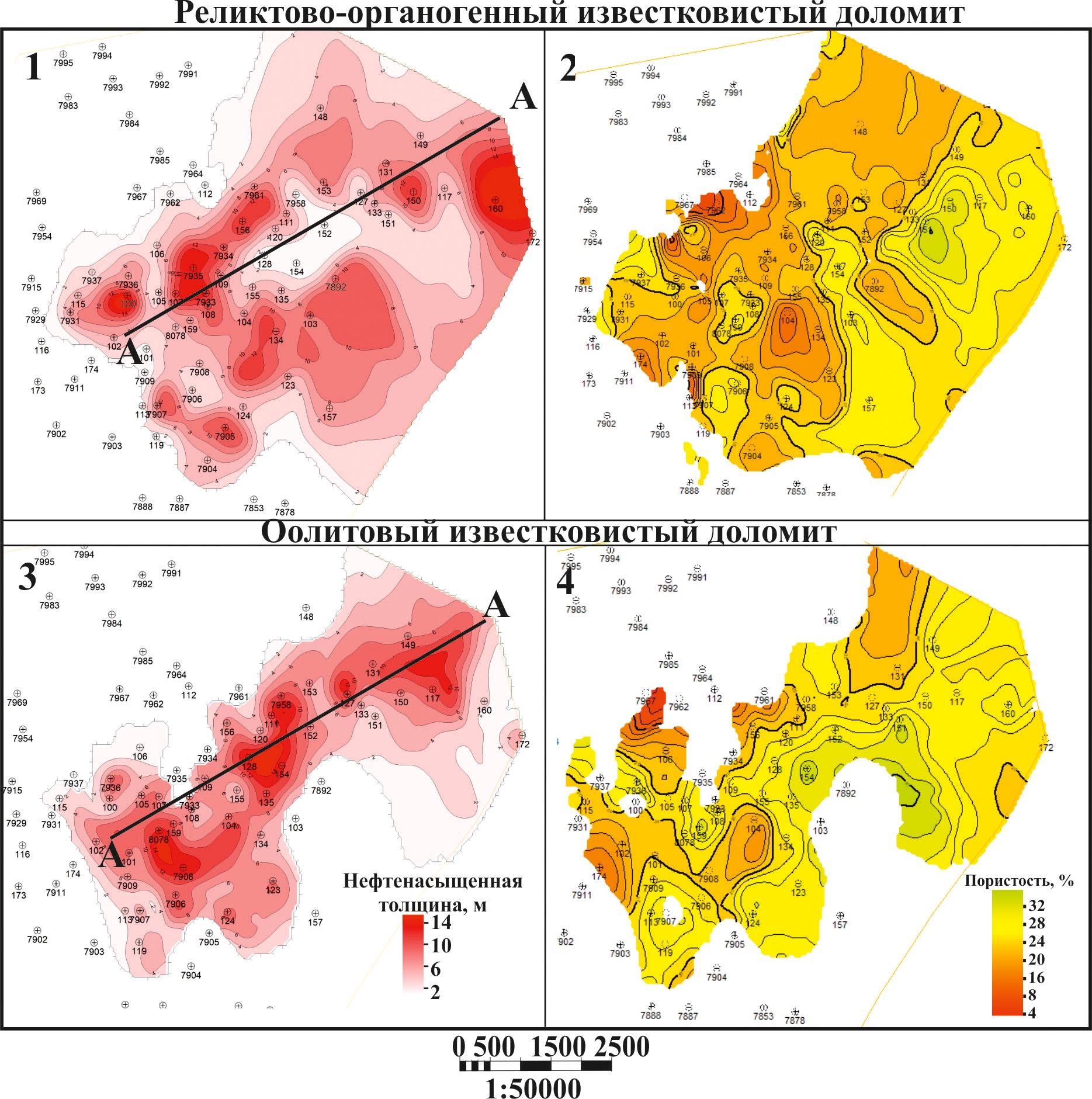

В рамках геологического моделирования определялась эффективная нефтенасыщенная толщина пропластков с коэффициентом нефтенасыщенности по массе породы более 4,5% (рис. 5-1, 5-3) (кондиционное значение нефтенасыщенности). Для обоих изучаемых продуктивных литотипов отмечается схожая тенденция: максимальная нефтенасыщенная толщина достигает 12–16 м, минимальная – 2–4 м. При этом пониженные эффективные нефтенасыщенные толщины наблюдаются на наиболее крутых склонах структуры.

Для обоих продуктивных литотипов проводилось построение карт открытой пористости также для пропластков с коэффициентом нефтенасыщенности по массе породы более 4,5% (рис. 5-2, 5-4). И для реликтово-органогенного доломита, и для оолитового доломита при сравнении карт эффективных нефтенасыщенных толщин и открытой пористости участки с высокими значениями параметров не совпадают друг с другом (рис. 5). Низкая корреляционная зависимость между открытой пористостью и нефтенасыщенностью для обоих литотипов объясняется вариативной концентрацией СВН в коллекторах Горского месторождения (Мударисова, 2024).

Рис. 5. Карты эффективных нефтенасыщенных толщин отложений камышлинского горизонта казанского яруса (1, 3). Карты открытой пористости (2, 4) (Мударисова, 2024).

Освоение биодеградированных залежей сверхвязкой нефти, в условиях постседиментационных преобразований пород-коллекторов и вариативной нефтенасыщенности, характеризующихся аномальной вязкостью УВ и повышенным содержанием смолисто-асфальтеновых соединений, по аналогии с залежами уфимского яруса может проводиться при помощи технологии каталитического акватермолиза. Применение прекурсоров катализаторов совместно с паротепловым воздействием на пласт создаст условия для облагораживания сверхвязкой нефти in situ (частичной переработки тяжелых фракций в пласте) и таким образом позволит снизить вязкость добываемой нефти, улучшив при этом ее качественный состав. Это позволяет увеличить дебит нефти и снизить паронефтяной фактор (Falebita et al., 2022).

С использованием трехмерного геологического моделирования выполнена оценка нефтенасыщенных объемов пород, обладающих кондиционной нефтенасыщенностью, в пределах основных литотипов коллекторов. На долю реликтово-органогенного известковистого доломита приходится 60% нефтенасыщенного объема пород, а на долю оолитового известковистого доломита – 40%. При этом, в пределах Горского месторождения реликтово-органогенный известковистый доломит имеет более широкое распространение, хотя обладает худшими коллекторскими свойствами.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что выделить отдельный литотип, как приоритетный объект для опытно-промышленного освоения залежи СВН, не представляется возможным. Однако для разработки Горского месторождения СВН первоочередными являются участки с улучшенными петрофизическими характеристиками и высоким коэффициентом нефтенасыщенности с применением паротепловых методов. Такие участки преимущественно локализованы на пологих склонах структур и в центральной части разреза камышлинского горизонта (рис. 4).

Заключение

Осадконакопление в раннеказанское время в пределах Горского участка происходило в условиях мелководного морского бассейна с образованием органогенных построек и оолитовых отмелей. Согласно построенной литолого-фациальной модели Горского месторождения СВН, на основе интерпретации лабораторных данных и изучения истории осадконакопления, авторами выявлена стратиграфическая последовательность, представленная в виде восьми этапов.

Первоочередными для разработки Горской залежи СВН и подобных ей залежей Мелекесской впадины, продуктивный пласт которых представлен органогенными и оолитовыми разностями, являются участки с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами и повышенной нефтенасыщенностью, расположенные преимущественно на пологих склонах структур и в центральной части карбонатного резервуара казанского яруса. Освоение залежей сверхвязкой нефти рекомендуется проводить с применением паротепловых методов добычи.

Финансирование

Работа выполнена за счет гранта Республики Татарстан, предоставленного молодым ученым и молодежным научным коллективам на проведение научных исследований в наиболее перспективных и значимых для развития Республики Татарстан областях.

Список литературы

1. Виноходова Г.В., Эллерн С.С. (1985). О строении нижней части Казанского яруса востока Мелекесской впадины и особенности распределения битумов. Геология и геохимия нефтей и природных битумов. Казань: Казан. ун-т, с. 8–25.

2. Игнатьев В.И. (1976). Формирование Волго-Уральской антеклизы в пермский период. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 256 с.

3. Каюкова Г.П., Петров С.М., Успенский Б.В. (2015). Свойства тяжелых нефтей и битумов пермских отложений Татарстана в природных и техногенных процессах. Москва: ГЕОС, 343 с.

4. Королев Э.А., Хузин И.А., Галеев А.А., Леонова Л.В. (2013). Особенности эпигенетических преобразований доломитов Сюкеевского месторождения битумов. Нефтяное хозяйство, 6, с. 16 –18.

5. Курбский Г.П. (1987). Геохимия нефтей Татарии. Москва: Издательство «Наука», 168 с.

6. Морозов В.П., Королев Э.А., Кольчугин А.Н. (2008). Карбонатные породы Визейского, Серпуховского и Башкирского ярусов нижнего и среднего карбона. Казань: ПФ «ГАРТ», 182 с.

7. Морозов В.П., Козина Е.А. (2007). Карбонатные породы Турнейского яруса нижнего карбона. Казань: ПФ «ГАРТ», 201 с.

8. Мударисова Р.А. Лукьянова Р.Г., Успенский Б.В. (2021). Палеотектонические реконструкции условий формирования Горского месторождения сверхвязкихнефтей. Нефтяное хозяйство, 6, с. 27–31, doi: 10.24887/0028-2448-2021-6-27-31

9. Мударисова Р.А., Волков Ю.В., Хасанова Н.М., Успенский Б.В. (2022). Характеристика карбонатных пород-коллекторов раннеказанского возраста Горского месторождения сверхвязкой нефти, изученных методом электронного парамагнитного резонанса. Георесурсы, 24(3), с. 90–98. doi: 10.18599/grs.2022.3.8

10. Мударисова Р.А. (2024). Условия образования среднепермского карбонатного резервуара Горского месторождения сверхвязкой нефти Мелекесской впадины. Дис.канд. геол.-минерал. наук. Казань, 169 с.

11. Муслимов Р.Х., Романов Г.В., Каюкова Г.П. (2012). Комплексное освоение тяжелых нефтей и природных битумов пермской системы в Республике Татарстан Казань: Издательство «Фэн», 396 с.

12. Прищепа О.М. (2019). Состояние сырьевой базы и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в России Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 5(168), с. 14–20.

13. Сахибгареев Р.С. (1989). Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей Ленинград: Недра, 260 с.

14. Судаков В.А., Валидов М.В., Делёв А.Н., Новикова С.П. (2024). Особенности геологического моделирования залежей сверхвязких нефтей пермских отложений на Юго-Востоке Республики Татарстан. Сборник тезисов докладов научно-практической конференции «БайкалГео24», Иркутск, с. 171–176.

15. Успенский Б.В., Валеева И.Ф. (2008). Геология месторождений природных битумов Республики Татарстан Казань: Изд-во ПФ «ГАРТ», 347 с.

16. Фортунатова Н.К., Карцева О.А., Баранова А.В., Агафонова Г.В., Офман И.П. (2005). Атлас структурных компонентов карбонатных пород. М.: ВНИГНИ, 440 с.

17. Хисамов Р.С., Бачков А.П., Войтович С.Е., Ахметшин А.З., Сухов К.А. (2022). Геологические основы поисков и разведки месторождений сверхвязкой нефти в центральной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Казань: Издательство «Наследие нашего народа», 184 с.

18. Чемоданов А.Е., Судаков В.А., Усманов С.А., Хайртдинов Р.К., Ахмадуллин Р.Р. (2017). Применение геохимической модели для мониторинга разработки месторождений сверхвязкой нефти с использованием паротепловых методов. Нефтяное хозяйство, 9, с. 104–107. doi: 10.24887/0028-2448-2017-9-104-107

19. Шарогородский И.Е., Ахметшин А.З. (2013). Нефтеносность пермских отложений в северной части Оренбургской области. Георесурсы, 1(51), с. 36–39. doi: 10.18599/grs.51.1.9

20. Dunham R.J. (1962). Classification of carbonate rocks according to depositional texture Classification of carbonate rock. American Association of Petroleum Geologists Memoir, pp. 108–121. doi: /10.1306/M1357

21. Fagerstrom J.A. (1987). The evolution of reef communities. New York: Wiley, 15, 600 p.

22. Falebita OA, Koul S, Taylor IW. (2022). Unconventional energy resources: a system dynamics evaluation of social, environment and economic aspects. Int J Energy Environ Eng., 13, pp. 483–98. doi: 10.1007/s40095-021-00448-3

23. Handford C.R. (1988). Review of carbonate sand-belt deposition of ooid grainstones and application to Mississippian reservoir, Damme Field, Southwestern Kansas. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull.б 72(10), pp. 1184–1199. doi: 10.1306/703C9974-1707-11D7-8645000102C1865D

24. James N.P., Bourque P.A. (1992). Reef and mounds Facies Models: Response to Sea Level Change: Geological association of Canada, pp. 323–347.

25. Lonoy A. (2006). Making sense of carbonate pore systems. AAPG Bull., 90(9), pp. 1381–1405. doi: 10.1306/03130605104.

26. Lucia F.J. (1995). Rock-fabric / petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization. AAPG Bull, 79 (9), pp. 1275–1300. doi: 10.1306/7834D4A4-1721-11D7-8645000102C1865D

27. Martin K.G., Totten M.W., Raef A. (2017). Characterization of a reservoir ooid shoal complex and Artificial Neural Networks application in lithofacies prediction: Mississippian St. Louis formation, Lakin fields, western Kansas. Journal of Petroleum Science and Engineering, 150, pp. 1–12. doi: 10.1016/j.petrol.2016.11.028.

28. Riding R. (2002). Structure and composition of organic reefs and carbonate mud mounds: concepts and categories. Earth-Science Reviews, 58 (1–2), pp. 163–231. doi: 10.1016/S0012-8252(01)00089-7

29. Shah A., Fishwick R., Wood J., Leeke G., Rigby S., Greaves M. (2010). A review of novel techniques for heavy oil and bitumen extraction and upgrading. Energy Environ. Sci., 3, pp. 700–714. DOI: 10.1039/b918960b

Об авторах

Р. А. МударисоваРоссия

Раушания Айдаровна Мударисова, кандидат геол.-минерал. наук, старший преподаватель

Институт геологии и нефтегазовых технологий; кафедра геологии нефти и газа им. акад. А.А. Трофимука

420111; ул. Кремлевская, д. 4/5; Казань

Р. Г. Лукьянова

Россия

Резеда Габдрашитовна Лукьянова, кандидат геол.-минерал. наук, доцент

Институт геологии и нефтегазовых технологий; кафедра геологии нефти и газа им. акад. А.А. Трофимука

420111; ул. Кремлевская, д. 4/5; Казань

С. Е. Валеева

Россия

Светлана Евгеньевна Валеева, старший преподаватель, старший научный сотрудник

Институт геологии и нефтегазовых технологий; кафедра геологии нефти и газа им. акад. А.А. Трофимука; лаборатория геологического и экологического моделирования

420111; ул. Кремлевская, д. 4/5; Казань

Б. В. Успенский

Россия

Борис Вадимович Успенский, доктор геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой

Институт геологии и нефтегазовых технологий; кафедра геологии нефти и газа им. акад. А.А. Трофимука

420111; ул. Кремлевская, д. 4/5; Казань

Д. И. Петрова

Россия

Дарья Ивановна Петрова, кандидат геол.-минерал. наук, старший преподаватель

Институт геологии и нефтегазовых технологий; кафедра разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов

420111; ул. Кремлевская, д. 4/5; Казань

И. И. Мухаматдинов

Россия

Ирек Изаилович Мухаматдинов, кандидат техн. наук, старший научный сотрудник

Институт геологии и нефтегазовых технологий; НИЛ «Внутрипластовое горение»

420111; ул. Лобачевского, д. 1/29; Казань

Рецензия

Для цитирования:

Мударисова Р.А., Лукьянова Р.Г., Валеева С.Е., Успенский Б.В., Петрова Д.И., Мухаматдинов И.И. Моделирование карбонатного резервуара сверхвязкой нефти Казанского яруса для определения приоритетных направлений освоения. Георесурсы. 2025;27(1):267-274. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.12

For citation:

Mudarisova R.A., Lukyanova R.G., Valeeva S.E., Uspensky B.V., Petrova D.I., Mukhamatdinov I.I. Modeling of a carbonate reservoir of ultraviscous oil of the Kazanian Stage to determine priority areas for development. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):267-274. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.12

.png)