Перейти к:

Опыт применения секвенс-стратиграфического подхода для детального изучения верхнедевонско-турнейского клиноформного комплекса Актаныш-Чишминского прогиба

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.28

Аннотация

Приведены результаты исследований строения карбонатного верхнедевонско-турнейского клиноформного комплекса Актаныш-Чишминской ветви Камско-Кинельской системы прогибов с применением метода секвенс-стратиграфии. В ходе изучения проанализированы данные сейсморазведочных работ МоГТ-2D и 3D, в комплексе с каротажными кривыми и керновым материалом. Взаимоувязаны этапы формирования региональных и субрегиональных флюидоупоров, а также терригенных и карбонатно-терригенных толщ. Выявлены этапы высокого стояния относительного уровня моря, когда происходило образование крутого бортового уступа, контролирующего малоамплитудные линейные поднятия. Сделан вывод о том, что наибольшие перспективы нефтегазоносности связаны с нижнетурнейским клиноформным комплексом, содержащим наиболее качественные коллекторы. Рассмотрены потенциальные объекты поиска углеводородов неантиклинального типа – линзы обломочных известняков, приуроченные к подножью нижнетурнейского аккумулятивного склона.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мирнов Р.В., Чанышева Л.Н. Опыт применения секвенс-стратиграфического подхода для детального изучения верхнедевонско-турнейского клиноформного комплекса Актаныш-Чишминского прогиба. Георесурсы. 2025;27(1):284-298. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.28

For citation:

Mirnov R.V., Chanysheva L.N. Experience of Using Sequence Stratigraphic Approach for Detailed Study of Upper Devonian-Tournaisian Clinoform Complex of Aktanysh-Chishminsky Trough. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):284-298. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.28

Введение

На сегодняшний день изучение верхнедевонско-турнейских отложений Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП) является одним из приоритетных направлений геологоразведочных работ по поиску и разведке залежей нефти в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Повышенный интерес к данным отложениям сохраняется с середины XX столетия, когда впервые была предложена непротиворечивая модель образования и эволюции ККСП (Грачевский, 1959; Мкртчян 1964). Впоследствии, благодаря работам О.М. Мкртчяна (1978, 1980), М.Ф. Мирчинка (1965), Ф.И. Хатьянова (1976), Р.О. Хачатряна (1964, 1979, 1991) и др., было сформировано современное представление о строении верхнедевонско-турнейской карбонатной толщи на палеошельфах и в осевой зоне.

ККСП представляет собой отрицательную структуру позднефранского заложения, компенсированную осадками в визейский век. Её название происходит от рек Кама и Кинель, контуры которых совпадают с основными направлениями прогибов. В позднефранско-среднефаменский этап развития ККСП произошло окончательное оформление палеошельфов, а начиная с позднефаменского времени началась проградация карбонатного клиноформного комплекса (Никитин, 2020), на котором будет сфокусировано внимание в настоящей статье.

Развитие Камско-Кинельской системы сопряжено с ростом органогенных построек, контролирующих большую часть залежей нефти в перекрывающих отложениях. Учитывая высокую степень изученности территории Башкортостана бурением и сейсморазведкой, перспективы открытия крупных органогенных построек невелики. Новые объекты поиска могут быть связаны со сложнопостроенным карбонатным клиноформным комплексом, изучение которого требует применения современных методов и новых подходов (Калабин и др., 2002; Шершнев и др., 1991; Чижова и др., 1987; Фортунатова и др. 2005, 2006, 2007; Сташкова, Морошкин, 2009; Сташкова, Четина, 2014).

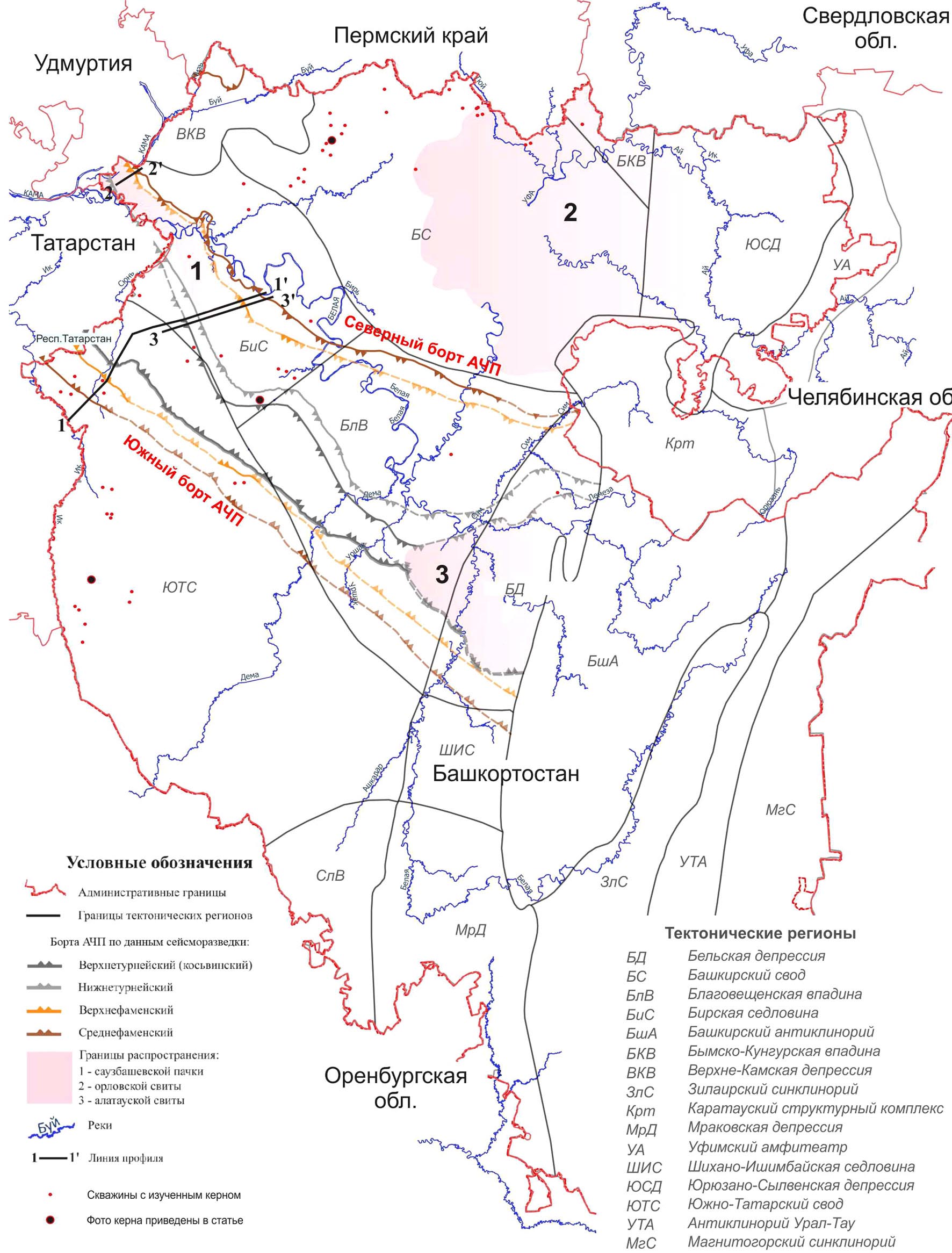

С северо-запада на юго-восток, вдоль течения реки Белая, территорию Башкортостана пересекает Актаныш-Чишминский прогиб (АЧП) – одна из ветвей ККСП (рис. 1). АЧП разделяет Башкирско-Кыновский (Башкирский свод) и Альметьевско-Шкаповский (Южно-Татарский свод) палеошельфы (Мкртчян, 1980). Неоднородность строения Актаныш-Чишминского прогиба обусловила различный потенциал нефтегазоносности его областей, что проявлено в неравномерном распределении связанных с ним открытых залежей углеводородов.

Рис. 1. Обзорная карта с расположением Актаныш-Чишминского прогиба и зонами развития верхнедевонско-турнейских терригенных и карбонатно-терригенных свит и пачек

Клиноформные толщи заволжского, малевско-упинского и черепетско-кизеловского возрастов занимают промежуточное положение между среднефаменским и позднетурнейским бортами Актаныш-Чишминского прогиба и представляют собой мощные геологические тела карбонатного состава линзовидной формы в разрезе с характерным для них «сигмовидным» характером записи волнового поля. Стратиграфическая корреляция в полосе развития клиноформ разреза затруднена в связи с высокой латеральной неоднородностью разреза и отсутствием четко выраженных каротажных реперов. Новые данные сейсморазведки 3D, накопленные за последние десятилетия, дают возможность детализировать клиноформный комплекс на новом уровне. На временных разрезах диагностируются отражения, позволяющие разделить элементарные клиноциклиты, время накопления которых значительно меньше стратиграфических интервалов, выделяемых по биостратиграфическим данным. Поэтому, для детального изучения строения и стратификации клиноформного комплекса был применен секвенс-стратиграфический подход, позволяющий более обоснованно проводить геологическую интерпретацию сейсмических данных.

В строении Камско-Кинельской системы прогибов для каждого стратиграфического интервала верхнедевонско-турнейского комплекса исторически принято выделять три крупные структурно-фациальные зоны: шельфовую, бортовую (клиноформную) и осевую (депрессионную). Последняя, по мере продвижения клиноформ и заполнения впадины, сужается к центру, где полностью компенсируется лишь ранневизейскими терригенными и терригенно-карбонатными осадками.

Шельфовая зона характеризуется развитием органогенных построек в верхнефранско-нижнефаменском интервале разреза, а также довольно хорошей латеральной выдержанностью перекрывающих среднефаменско-турнейских отложений по мощности и литологическому составу. Биогермные массивы служат главной причиной образования антиклинальных структур в результате дифференциального уплотнения окружающих их пород, а вышележащие отложения содержат интервалы коллекторов и флюидоупоров, с которыми связаны залежи нефти. Основной объем ранее проведенных биостратиграфических исследований был направлен, в первую очередь, на изучение этих пластов с целью палеонтологического обоснования каротажных реперов. Поэтому межскважинная корреляция в данной зоне проводится достаточно уверенно.

В бортовой зоне отмечаются увеличенные толщины отложений, а также отсутствие реперных прослоев, с чем связаны проблемы с корреляцией. Среднефаменский «борт» Актаныш-Чишминского прогиба на севере осложнен краевыми одиночными биогермами, а также крупной вытянутой положительной седиментационной структурой – Арлано-Дюртюлинским барьерным рифом. Южный «борт» представлен сплошной полосой развития преимущественно пористых органогенных карбонатных пород без глинистой примеси. Структурообразующие краевые и барьерные органогенные постройки на нем отсутствуют.

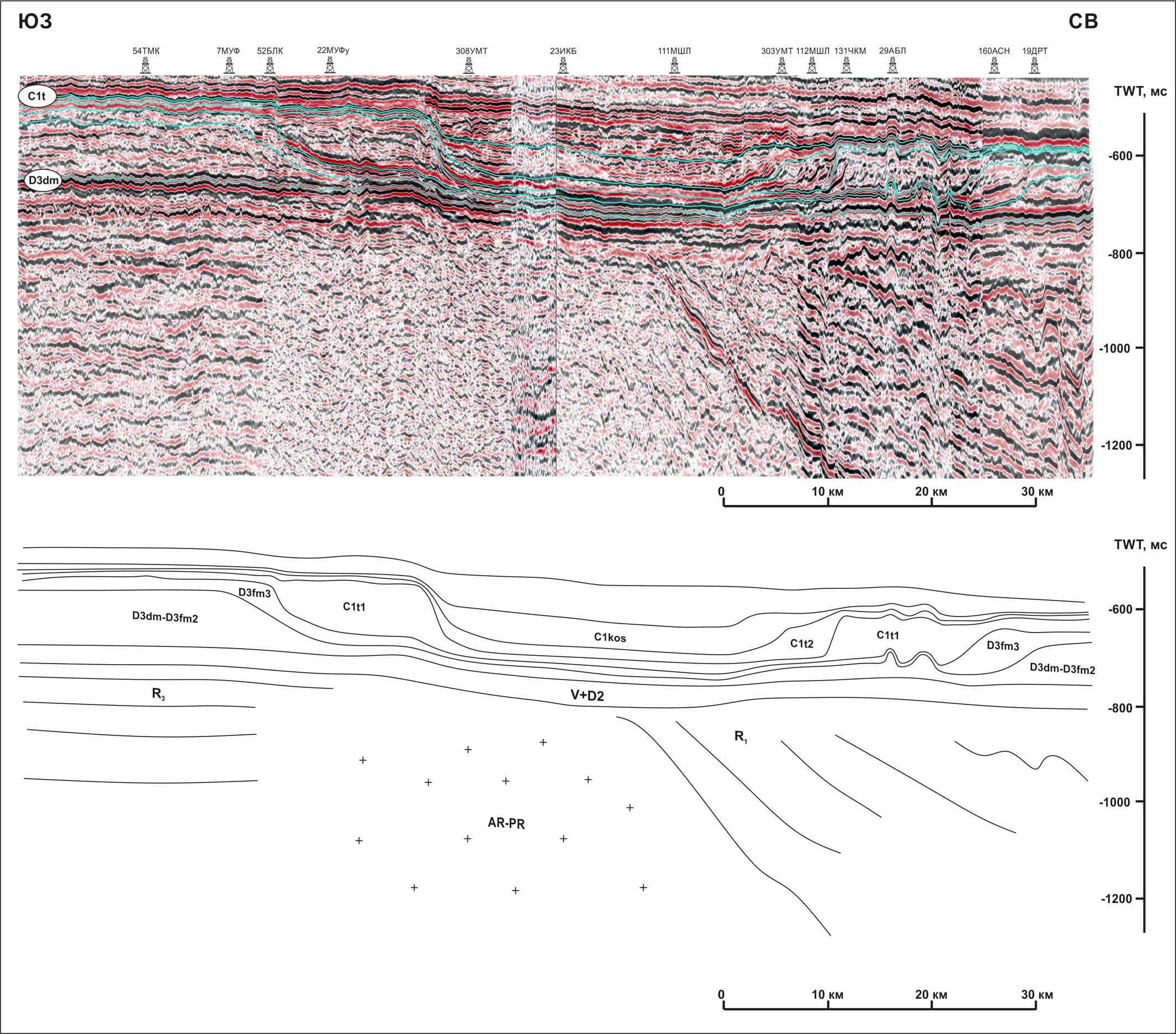

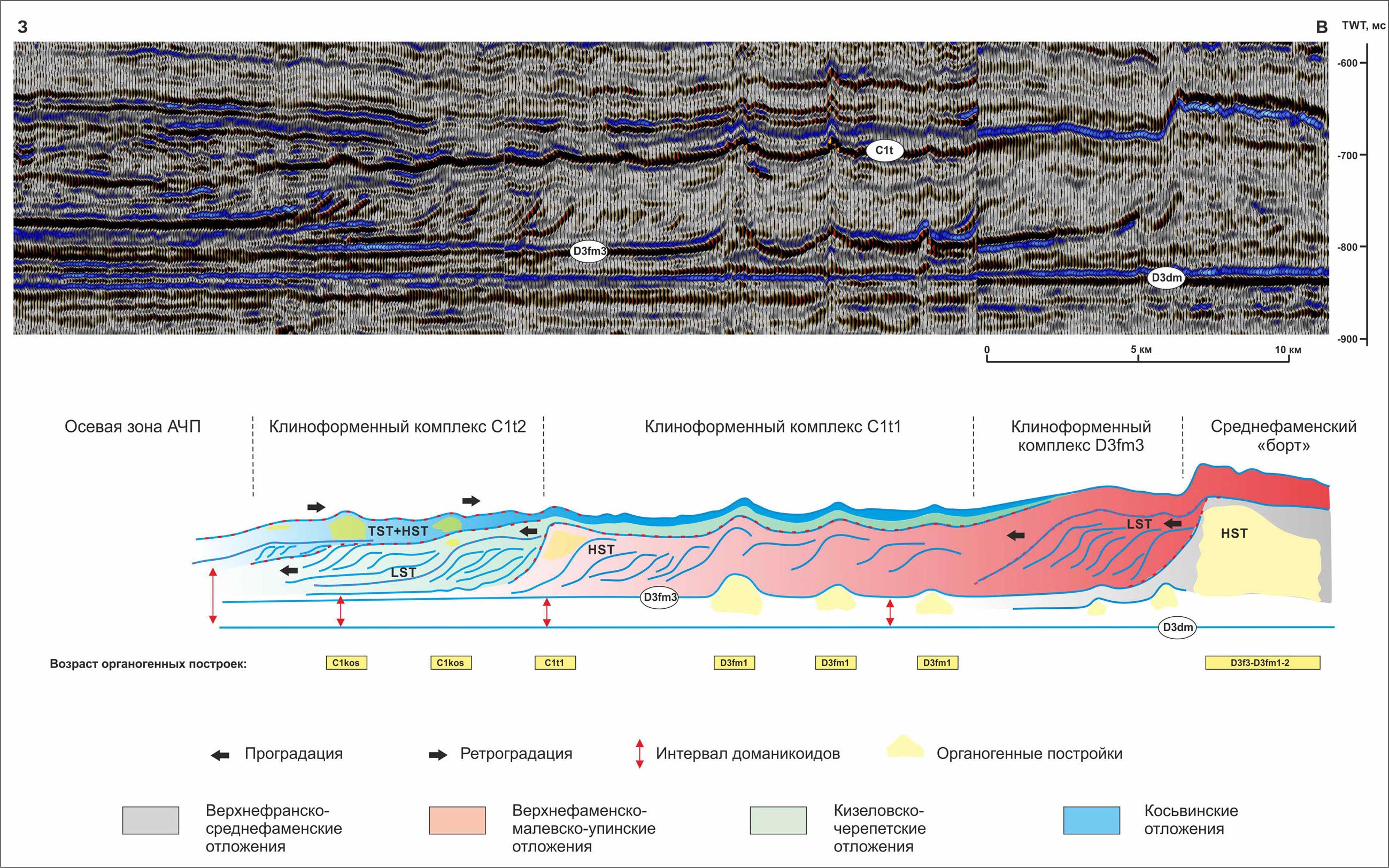

Верхнефаменско-турнейские бортовые зоны представляют собой области развития клиноформного комплекса, изучению которого посвящена настоящая статья. Верхнефаменско-турнейский клиноформный комплекс АЧП образован в результате бокового наращивания палеошельфов (преимущественно за счет аллохтонных известняков). По результатам интерпретации материалов сейсморазведки МОГТ-2D Ф.И. Хатьяновым, О.М. Мкртчяном (Мкртчян, 1964, Мирчинк и др., 1974) и другими исследователями успешно выделялись границы распространения бортовых зон, поскольку во временном поле они подчеркнуты относительно контрастными крутыми «уступами» (рис. 2, 3).

Рис. 2. Композитный временной разрез по линии 1-1’ (см. рис. 1) через разнофациальные зоны Актаныш-Чишминского прогиба и его геологическая интерпретация

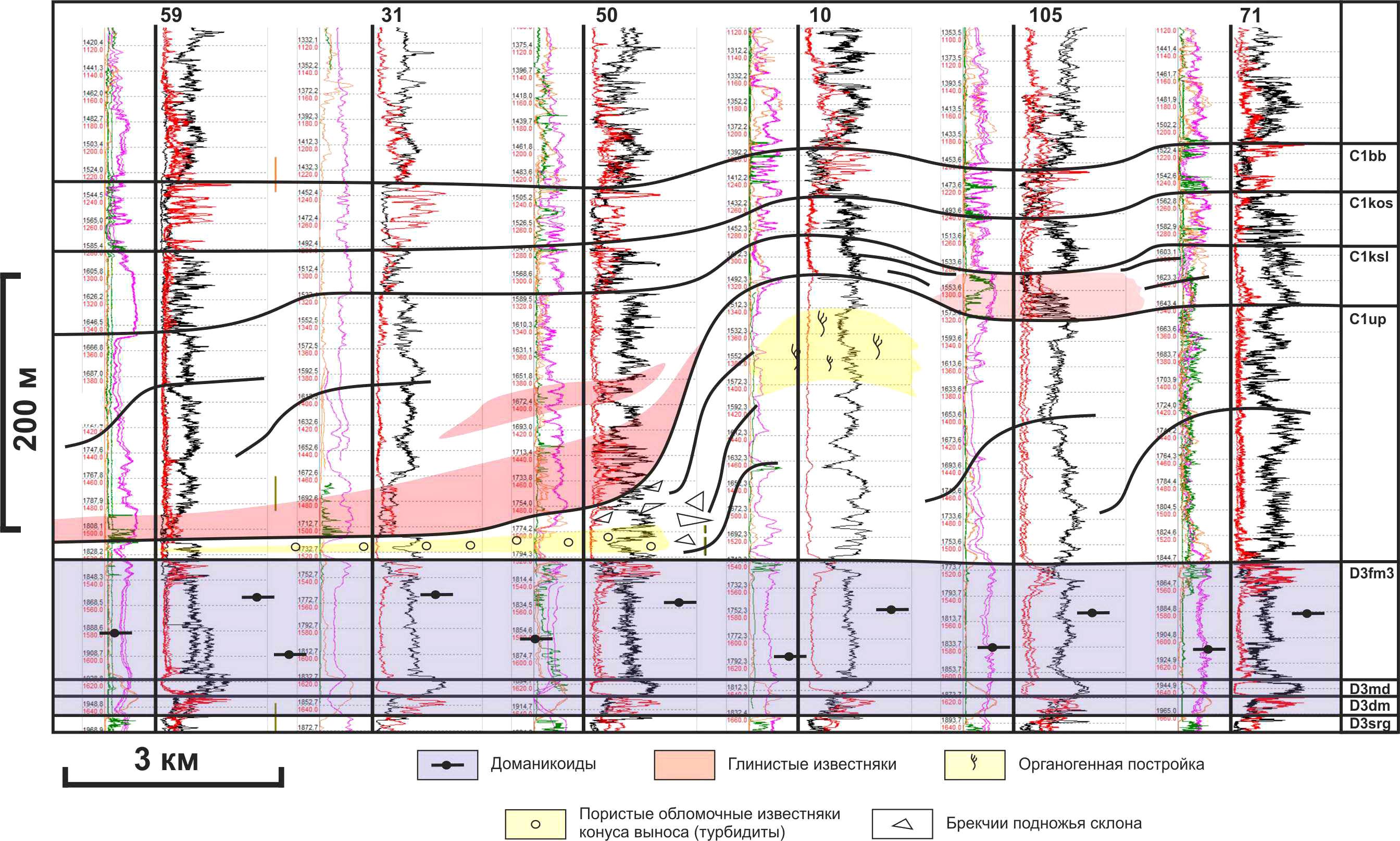

Рис. 3. Схема корреляции скважин через Актаныш-Чишминский прогиб

Осевая (депрессионная) зона ККСП сложена кремнисто-карбонатными осадками, обогащенными органическим веществом («доманикоидами»), которые накапливались в условиях некомпенсированного осадконакопления.

Материалы и методы

Основой для проведенной работы послужил большой объем накопленных материалов сейсморазведочных работ МОГТ-3D (24 участка, 4353 км2). Его интерпретация базировалась на седиментологических особенностях, выявленных при изучении керна (всего изучено более 1500 пог. м. керна 57 скважин).

По керну выделялись седиментационные циклы, уровни субаэральных перерывов (карст, горизонты развития ризолитов), размыва и затопления.

Территория исследования включала Актаныш-Чишминский прогиб и прилегающие к нему палеошельфы в пределах административных границ Башкортостана (рис. 1). Особое внимание было уделено локально развитым терригенным и карбонатно-терригенным пачкам (алатауская, орловская, саузбашевская), которые несут важную информацию об этапах развития бассейна седиментации.

Следует отметить, что в зоне развития Актаныш-Чишминского прогиба отмечается нехватка кернового материала из отложений клиноформного комплекса. Объем архивных биостратиграфических определений в этой зоне очень мал, и охватывает, в основном, прикровельную часть турнейских отложений. Эти обстоятельства существенно усложняют интерпретацию временных разрезов, поэтому возраст клиноформного комплекса в настоящей статье определен с долей условности. Возраст наиболее четко выраженных на временных разрезах бортов АЧП (упинский, кизеловский) принят согласно фундаментальным работам М.Ф. Мирчинка, О.М. Мкртчяна и Ф.И. Хатьянова (1974 и др.). Целью настоящей работы было определение внутреннего строения клиноформ и выявление геологических особенностей их строения для корректной хроностратиграфической корреляции временных разрезов и поиска потенциально перспективных объектов.

Результаты

Циклы развития Актаныш-Чишминского прогиба

Особенностью Актаныш-Чишминской ветви Камско-Кинельской системы прогибов является её преимущественно карбонатный состав и отсутствие мощных выдержанных глинистых толщ, которые позволили бы более уверенно стратифицировать разрез в т.ч. в его клиноформной части (Шакиров и др., 2021). Исключение составляют локально развитые терригенные и карбонатно-терригенные породы – орловская свита (воронежский горизонт), алатауская свита (верхний турне) и «саузбашевская» пачка (граница девона и карбона). Они маркируют периоды активизации источников сноса обломочного материала, которые связаны с падением уровня моря в бассейне седиментации.

Циклы изменения относительного уровня моря (ОУМ) проявлены по-разному в разных структурно-фациальных зонах. Например, в депрессионной зоне АЧП они выражены в чередовании высокоуглеродистых кремнисто-карбонатных пород (среднее содержание органического углерода до 5% и более), соответствующих этапам трансгрессии, и менее углеродистых известняков (содержание органического углерода менее 1%), отвечающих регрессивным этапам. В шельфовой зоне этапы максимальной регрессии проявлены в виде субаэральных перерывов и уровней карста в подстилающих отложениях.

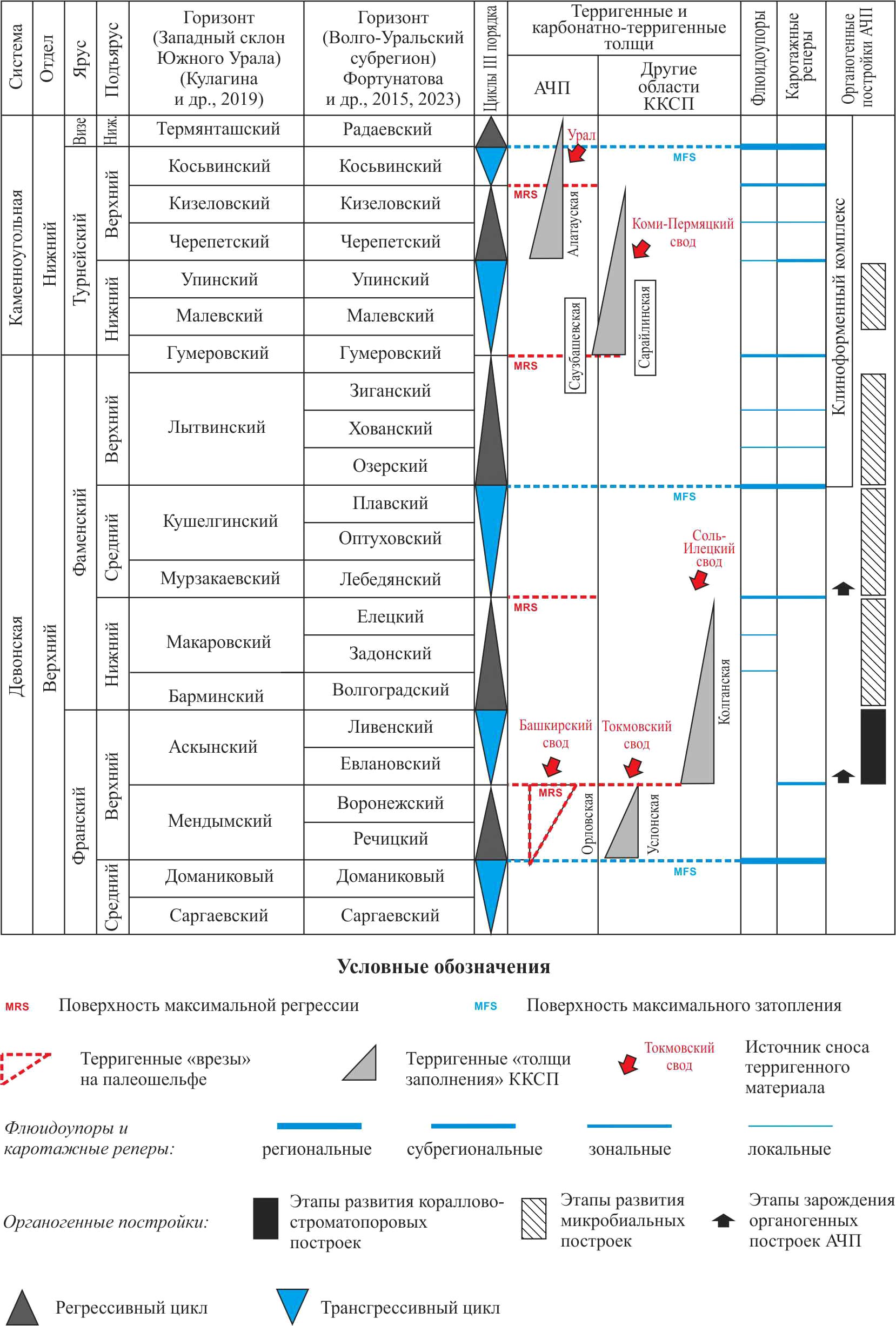

На рис. 4 представлена схема сопоставления региональных горизонтов с выявленными крупными циклами изменения относительного уровня моря, а также этапами накопления терригенных и карбонатно-терригенных толщ и образования органогенных построек. На схеме видно, что региональные и субрегиональные флюидоупоры (и каротажные реперы) соответствуют уровням максимального затопления.

Рис. 4. Сопоставление региональных горизонтов с циклами развития бассейна. Пояснения в тексте.

Выдержанные по мощности и составу отложения доманикового горизонта, представленные высокоуглеродистыми породами, отражают этап максимальной трансгрессии моря, и выражены на каротажных кривых региональным репером. Выше они сменяются менее углеродистыми породами речицкого горизонта.

Воронежский этап развития бассейна связан с резким падением относительного уровня моря (Вилесов и др., 2019). В депрессионной зоне доманикоидные породы сменяются комковатыми известняками, содержащими онколиты и водоросли в положении роста, что указывает на седиментацию в фотической зоне. На каротажных кривых такая резкая смена условий осадконакопления выражена «мендымским» репером по кривой НГК, соответствующим плотным известнякам. В кровле воронежских известняков депрессионной зоны АЧП часто проявлена доломитизация. В мелководных областях отмечаются размывы: в сводовой части Башкирского свода развиты песчано-глинистые отложения, местами эродирующие подстилающие породы вплоть до доманикового горизонта (Масагутов, 1988), там же выделяется зона карстования и доломитизации воронежских известняков.

В смежных областях воронежскому этапу соответствует накопление глинистой «толщи заполнения» в депрессионной зоне – услонской свиты, источником сноса для которой послужил Токмовский свод (Фортунатова и др., 2015).

Воронежское время ознаменовало зарождение рифов во всех структурно-фациальных зонах АЧП, а евлановская трансгрессия обеспечила пространство аккомодации для их дальнейшего роста.

Граница франского и фаменского ярусов в депрессионной зоне выделяется лишь условно по появлению в разрезе светлых известняков, а в мелководных областях она не устанавливается вовсе – там отсутствуют каротажные реперы (как и флюидоупоры). На Южном Урале эта граница выделяется внутри прослоя брахиоподового ракушняка (Кулагина и др., 2019).

Раннефаменская регрессия привела к прекращению роста всех органогенных построек шельфовой структурно-фациальной зоны и их карстованию с образованием высокоемких коллекторов (Мирнов и др., 2021).

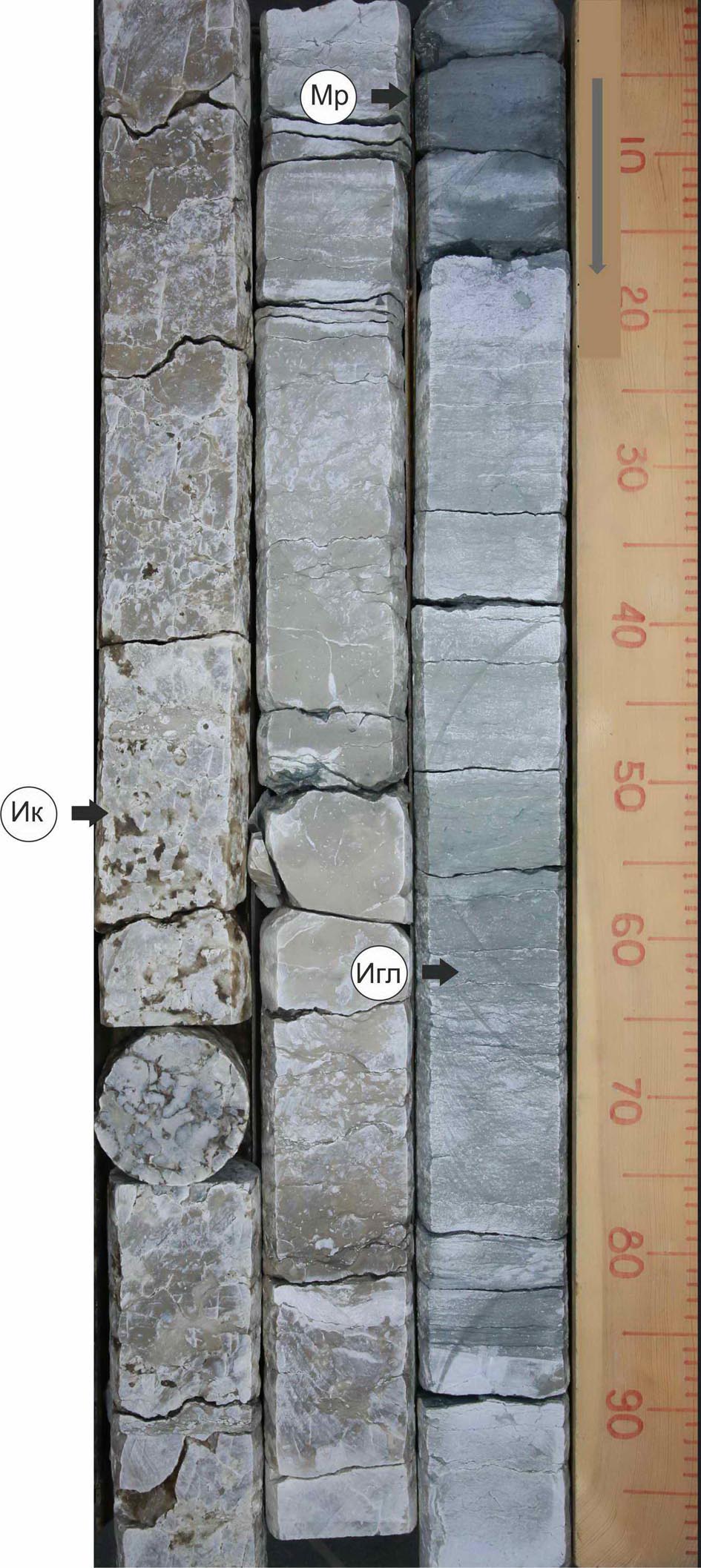

В среднем фамене началось повышение ОУМ, в конце его достигшее максимума. Поверхность максимального затопления в шельфовой зоне выражена субрегиональным «фаменским» репером, который служит флюидоупором для многочисленных залежей нефти на Башкирском и Южно-Татарском сводах. На рис. 5 представлено фото керна из интервала среднефаменского флюидоупора с трансгрессивной последовательностью напластования: кавернозные доломитизированные водорослевые известняки вверх по разрезу сменяются тонкослоистыми пелитоморфными слабоглинистыми известняками (ламинитами), а затем более массивными мергелями.

Рис. 5. Фото керна из интервала субрегионального флюидоупора в кровле среднефаменского подъяруса («фаменский репер»). Кавернозные доломитизированные известняки (Ик) вверх по разрезу сменяются слабоглинистыми тонскослоистыми пелитоморфными известняками (Игл), а затем прослоем мергеля (Мр). Цена деления линейки 1 см.

В депрессионной зоне среднефаменская трансгрессия привела к «затоплению» франско-нижнефаменских одиночных бассейновых рифов: отдельные органогенные постройки АЧП перекрыты среднефаменскими доманикоидными кремнисто-карбонатными отложениями, которые в ряде случаев служат флюидоупорами и контролируют залежи с высокими концентрациями запасов. Яркими примерами таких залежей являются Чермасанский и Матвеевский рифовые массивы (Мирчинк и др., 1974).

Граница девона и карбона на северо-западе АЧП подчеркнута глинами и мергелями (мощностью до 50-60 м) так называемой «саузбашевской пачки», которая, вероятно, соответствует гумеровскому горизонту и залегает в виде линзы на склоне верхнефаменского «борта» АЧП (рис. 6). «Саузбашевская пачка» является продолжением полосы развития терригенных пород в депрессионной зоне Камско-Кинельской системы прогибов смежных регионов (Удмуртия, Татарстан, Пермский край), именуемой «сарайлинской толщей». Этот вывод основан на стыковке опубликованных схем распространения сарайлинской толщи (Чихирин и др., 2021, Сафаров и др., 2024) с зоной развития саузбашевской пачки, которые разделены лишь административной границей.

Рис. 6. Отображение «саузбашевской пачки» (показана стрелкой) на временном разрезе по линии 2-2’. Мощность в пределах разреза варьирует от 0 м до 50 м.

Источником сноса для этих отложений служила Коми-Пермяцкая палеосуша (Проворов, 1988). Практически на всей изучаемой территории на склоне верхнефаменского «борта» АЧП отмечаются глинистые прослои меньшей мощности.

На шельфе граница девона и карбона выражена субаэральным перерывом и размывом. На рис. 7 приведено фото керна из пограничного интервала девона и карбона, на котором видны ризолиты (остатки корней наземных растений), выше по разрезу отмечается резкая размытая граница, на которой залегает прослой зеленовато-серых глин.

Рис. 7. Признаки субаэрального перерыва на границе девона и карбона (Рг) в керне скважины на Башкирском палеошельфе. Гл – глина, Риз – интервал развития ризолитов. Цена деления линейки 1 см. Серая стрелка указывает направление укладки керна.

Верхнефаменский этап развития АЧП отвечает началу проградации клиноформного комплекса. Склоновые глины, образованные в тракты форсированной регрессии, подчеркивают бортовые уступы (увеличивают их акустическую контрастность), за счет чего они достаточно уверенно выделяются на временных разрезах.

В зоне развития АЧП выделяются органогенные постройки следующих возрастных диапазонов: воронежско-нижнефаменские (преобладают в зоне шельфа), нижнефаменские, воронежско-верхнефаменские, воронежско-нижнетурнейские. Зарождение рифов связано с этапами регрессии – большинство рифов начали развитие в воронежское время, единичные рифы северо-западной части АЧП имеют раннефаменское заложение. Последующее повышение относительного уровня моря обеспечило аккомодационное пространство для их роста. Отдельные рифы прекратили свой рост в результате затопления во время среднефаменской трансгрессии. Большая часть одиночных бассейновых рифов АЧП продолжали свой рост до позднефаменского регрессивного этапа, некоторые постройки осевой зоны развивались вплоть до упинского времени.

Структура клиноформных тел и их отображение на временных разрезах

Отличие и сложность секвенс-стратиграфической интерпретации карбонатных разрезов по сравнению с терригенными, заключаются в том, что последние представлены более акустически контрастными разностями – песчаниками и глинами (Catuneanu, 2004, 2017). В случае карбонатного клиноформного комплекса АЧП, где практически отсутствуют прослои глин, интерпретация временных разрезов часто затруднена.

Клиноформа – это линзовидное в разрезе седиментационное тело с отчетливыми первичными наклонами слоев, сложенных обломочными породами, и формирующееся в склоновой части палеобассейна седиментации за один цикл колебаний («клинотема» по Дж. Ричу) (Геологический словарь, 2010). Ввиду низких седиментационных углов наклона, их практически невозможно увидеть в керне скважин, поэтому «отчетливо» наблюдать первичные наклоны слоев мы можем лишь на временных разрезах, где клиноформные тела проявляются при условии изменения литологического состава (плотности) на их границах.

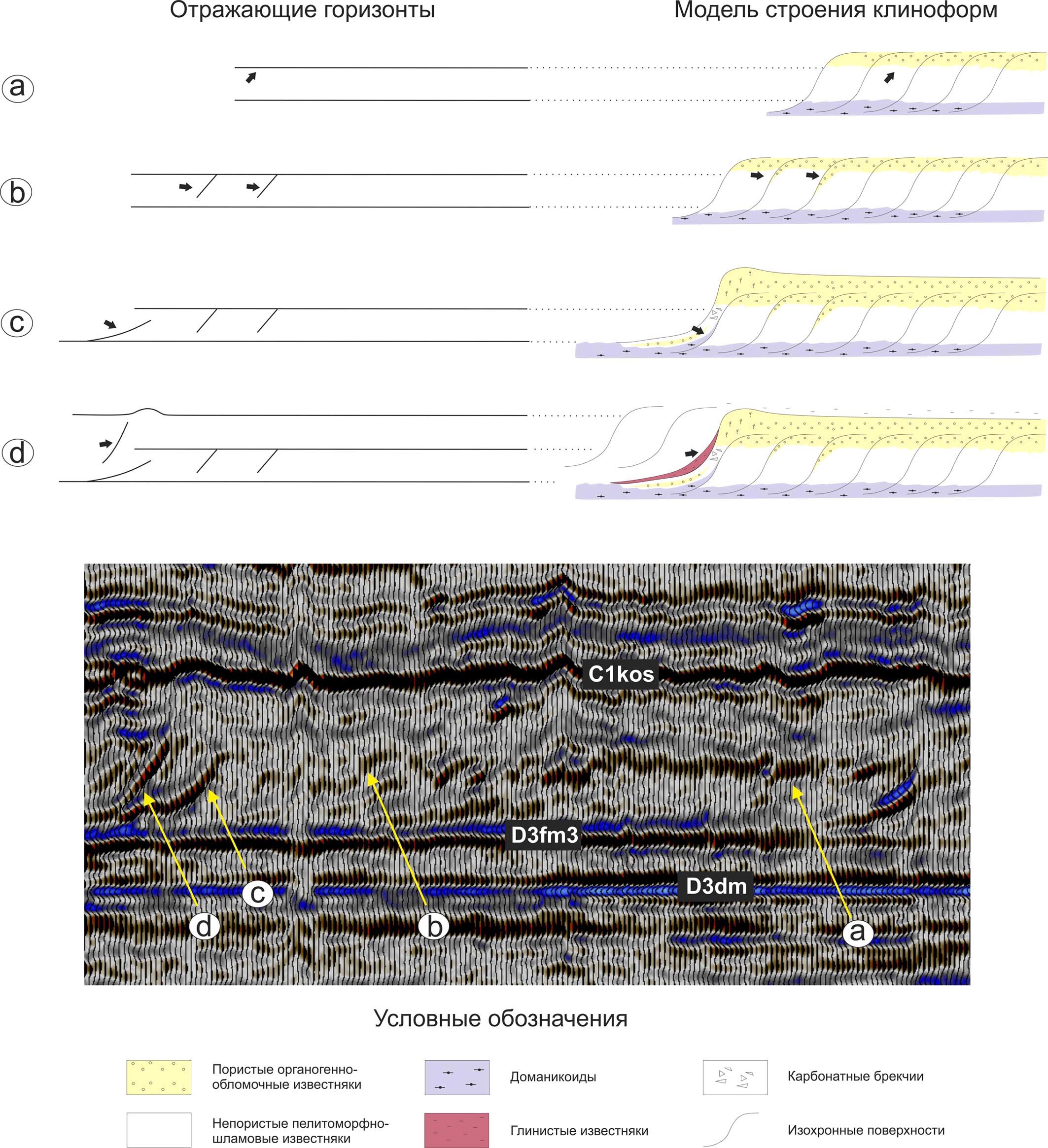

Рассмотрим строение элементарного клиноформного тела в карбонатном разрезе. Верхняя его часть сложена мелководными органогенно-обломочными и микробиально-водорослевыми известняками, обычно имеющими высокую пористость. Ниже они сменяются склоновыми низкопористыми (плотными) известняками шламово-детритовыми и пелитоморфно-шламовыми. В подошвенной части клиноформы они переходят в депрессионные углеродистые кремнисто-карбонатные отложения. Таким образом, при постепенной проградации без значительных изменений ОУМ на временных разрезах отсутствует «сигмовидная» запись (рис. 8, а), а выделяются лишь два параллельных отражения, соответствующих границам доманикоидов и плотных известняков, а также плотных и пористых известняков.

При периодическом понижении ОУМ и накоплении пористых известняков ниже по склону, появляется слабо проявленная «сигмовидная» запись (рис. 8, b).

При трансгрессии моря область накопления депрессионных осадков перемещается выше по склону, что имеет достаточно четкое отражение на временных разрезах ввиду высокой акустической контрастности доманикоидов и плотных известняков (рис. 8, c). Это отражение чаще всего характеризуется пологим углом наклона.

Наиболее уверенно во временном поле выделяется «бортовой уступ», который проявляется как положительная структура в результате дифференциального уплотнения (рис. 8, d). Глинистые отложения на передовом склоне «борта» обеспечивают его акустическую контрастность.

Рис. 8. Отражающие горизонты, отвечающие различному строению клиноформных тел на модели (верхняя часть рисунка) и на реальном временном разрезе по линии 3-3’ (нижняя часть рисунка) через малевско-упинский клиноформный комплекс АЧП. a – горизонтальные отражения на границах доманикоиды – низкопористые известняки – пористые известняки; b – слабо выраженные «сигмовидные» отражения на границе пористые известняки – низкопористые известняки; c – четкое пологонаклонное отражение на границе доманикоиды – низкопористые известняки; d – четкое крутонаклонное отражение на границе глины (глинистые известняки) – низкопористые известняки (бортовой уступ).

Обсуждение результатов

Секвенс-стратиграфическая интерпретация

С позиции секвенс-стратиграфии отражения типа С (рис. 8) отвечают поверхностям максимального затопления (MFS), когда происходит смещение глубоководных фаций в сторону шельфа.

Формирование краевой структуры («бортового уступа»), вероятно, происходит в тракт высокого стояния ОУМ (HST) при устойчивом режиме седиментации, а крутой уступ образуется за счет укрепления борта биоцементаторами. Следует отметить, что такие структуры на турнейских бортах сложены не организмами-рифостроителями, а органогенно-обломочными и микробиально-водорослевыми известняками.

Склоновые глины, подчеркивающие бортовой уступ, связаны с трактом низкого стояния ОУМ (LST), когда у подножья склона отлагается глинистый материал, образованный в результате размыва вышедших на поверхность областей шельфа.

На рис. 9 приведен композитный временной разрез и его комплексная интерпретация, выполненная с опорой на результаты исследования керна и анализ каротажных кривых. На нем видны все наиболее важные особенности геологического строения северного борта АЧП. Разрез проведен через краевую органогенную постройку верхнефранско-среднефаменского возраста.

Рис. 9. Композитный временной разрез через северный борт Актаныш-Чишминского прогиба и его секвенс-стратиграфическая интерпретация. Выравнивание на отражающий горизонт D3dm (доманиковый горизонт).

Граница верхнефаменского «борта» подчеркивается маломощной склоновой глиной (аналогом «саузбашевской пачки»), соответствующей поверхности максимальной регрессии (MRS) (по модели T-R-sequence). Наибольшая проградация карбонатных клиноформ отмечается в малевско-упинское время (C1t1). На рисунке видно, что важным структурообразующим фактором в этой зоне служат одиночные бассейновые рифы раннефаменского заложения, затопленные во время трансгрессии среднего фамена.

Нижнетурнейский бортовой уступ выделяется достаточно четко и образует вытянутую малоамплитудную структуру уплотнения вдоль всего АЧП.

Кизеловско-черепетский клиноформный комплекс отвечает тракту низкого стояния ОУМ (LST), и содержит большее количество глинистых пачек, мощность и количество которых возрастают в восточном направлении. Источником обломочного материала для этих пачек, вероятно, служили островные суши со стороны Палеоуральского океана. На крайнем востоке АЧП выделяется зона развития мощной терригенной алатауской свиты, которая занимает стратиграфический диапазон от кизеловского до косьвинского горизонта (Фортунатова и др., 2023).

При общем проградационном характере верхнедевонско-турнейских клиноформ выделяется ретроградация косьвинских отложений, выраженная в «отступании» краевых «органогенных построек» косьвинского возраста.

На примере приведенного разреза можно оценить степень влияния такого фактора как уплотнение углеродистых кремнисто-карбонатных пород (доманикоидов) на изменение пространства аккомодации. Без учета этого фактора можно было бы интерпретировать резкое понижение в структурном плане отложений нижне-среднефаменского «борта» как резкое понижение уровня моря. В таком случае, падение ОУМ должно было бы составлять более 150 м. Однако, учитывая разницу в стратиграфическом диапазоне залегания доманикоидных отложений западнее «борта» (доманиково-среднефаменский возраст, современная мощность уплотненных осадков – около 150 м) и восточнее «борта» (доманиково-речицкий возраст, современная мощность уплотненных осадков – около 25 м), становится очевидным образование такого выраженного уступа за счет дифференциального уплотнения. Этапы падения уровня моря в данном случае проявлены «склоновыми» глинами под бортовым уступом.

Постепенное увеличение мощности косьвинских отложений также обусловлено уплотнением подстилающих углеродистых кремнисто-карбонатных толщ, стратиграфический диапазон которых, постепенно расширяется в сторону осевой зоны прогиба (от доманиково-речицкого до доманиково-верхнетурнейского) (Фортунатова и др., 2023). Толщина косьвинских отложений на шельфе составляет первые метры, участками отложения отсутствуют.

Модель строения клиноформного комплекса и потенциальные перспективные объекты для поиска углеводородов

Проведенная детализация строения клиноформного комплекса АЧП позволила рассмотреть перспективы открытия в нем залежей углеводородов. Традиционные объекты поиска, такие как структуры облекания амплитудных рифов, при текущей высокой степени изученности, по большей части выявлены и разбурены.

На рисунке 10 приведена концептуальная модель строения западной части АЧП и потенциальные объекты для поиска.

Рис. 10. Модель строения верхнефаменско-турнейского клиноформного комплекса западной части Актаныш-Чишминского прогиба и потенциальные объекты для поиска углеводородов. 1 – обломочный шлейф франско-нижнефаменских рифов, 2 – бассейновые затопленные рифы и 3 – малевско-упинские клиноформы в структурах облекания затопленных рифов, 4 – структуры облекания малевско-упинских краевых органогенных построек, 5 – обломочный шлейф малевско-упинских краевых органогенных построек, 6 – структуры облекания косьвинских краевых органогенных построек.

Верхнефаменский и малевско-упинский клиноформные комплексы характеризуются высокой мощностью коллекторов в верхней части разреза. Ключевым фактором для поиска залежей в этом интервале является наличие положительной структуры, т.к. нижнетурнейские клиноформы не содержат глинистых перемычек и породы-коллекторы составляют единое пластовое гидродинамически связанное тело, что было показано выше (рис. 8, а). На наш взгляд, наиболее перспективны локальные поднятия, образованные малоамплитудными нижнефаменскими рифами, перекрытыми нижнетурнейским клиноформным комплексом. Даже в том случае, если положительные структуры не выражены на поверхности косьвинского горизонта, необходимо учитывать, что их амплитуда увеличивается с глубиной ввиду образования в результате дифференциального уплотнения. В кизеловско-черепетских и косьвинских пластах, перекрывающих малевско-упинские клиноформы, среди коллекторов на разных уровнях встречаются также локальные флюидоупоры, представленные низкопористыми и низкопроницаемыми известняками (объект 3, рис. 10). Наличие открытых залежей описанного типа позволяет рекомендовать к бурению (углублению) скважины на подобные объекты с вскрытием кровли органогенных построек, т.к. и в самих постройках могут быть открыты залежи при наличии коллекторов (объект 2, рис. 10).

Перспективными могут быть также структуры облекания турнейских краевых «органогенных построек» тракта высокого стояния ОУМ, которые выделяются в малевско-упинских (объект 4, рис. 10) и в косьвинских отложениях (объект 6, рис. 10). Главным риском для таких объектов является наличие замкнутого контура, т.к. краевые тела образуют линейные малоамплитудные поднятия, не осложненные отдельными локальными поднятиями. Таким образом, такие поднятия могут не замыкаться в направлении регионального восстания пластов с востока на запад.

В верхнетурнейском клиноформном комплексе по данным бурения отмечается значительно меньшее содержание коллекторов по сравнению с нижнетурнейским. Тем не менее, присутствие в его составе глинисто-карбонатных пород, которые могут служить флюидоупорами, позволяет рассматривать его как потенциально перспективный при наличии антиклинальной структуры.

Открытым остается вопрос причин асимметрии южного и северного бортов АЧП и неравномерного распространения клиноформного комплекса по площади. На этот счет существует несколько точек зрения: от утверждения исключительной роли седиментационного фактора (Никитин, 2020) до абсолютного тектонического контроля морфологии бортов (Ларочкина и др., 2012).

Авторы настоящей статьи придерживаются мнения о том, что морфология клиноформных тел контролируется комплексом факторов. Например, на профиле, приведенном на рис. 2, видно, что южный борт подстилают горизонтально-залегающие рифейские отложения, а на самом краю борта выделяется выступ архейско-протерозойского кристаллического фундамента. Северный же борт, залегает на крутопадающих рифейских пластах, срезанных в результате предвендского размыва.

На материалах сейсморазведки видна унаследованность конфигурации бортовых уступов и расположения органогенных построек от границ выклинивания различных по литологическому составу пластов рифея. Таким образом, одним из аспектов, влияющих на морфологию клиноформного комплекса, по-видимому, является тектоническое поведение, а также литологическая неоднородность подстилающих докембрийских отложений.

Северный борт АЧП, приведенный на профиле (рис. 2) и на модели (рис. 10), характеризуется проградационным (боковое наращивание) строением, тогда как на южном борту преобладает агградация (вертикальное наращивание), особенно ярко проявленная в верхнетурнейском интервале разреза. Значительная мощность клиноформного комплекса на южном борту указывает на высокую скорость тектонического прогибания, но это не может в полной мере объяснить отсутствие проградации. Такая асимметрия может быть связана с направлением преобладающих течений, которые привели к ограничению пространства аккомодации на подветренной стороне. Вероятно, по этой же причине на южном борту АЧП отсутствуют краевые и барьерные рифы (Мкртчян, 1980), формирующие локальные антиклинальные структуры. Важная роль направления течений доказана в работах (Eberli, Ginsburg, 1987; Moore, 2013) о строении кайнозойских карбонатных клиноформных отложений прогиба Стрэйтс оф Андрос между «бортами» Андрос и Бимини (Багамские острова), которые имеют схожую морфологию и масштабы. Таким образом, вероятно, направление преобладающих течений во многом обусловило отличия в строении клиноформных комплексов южного и северного бортов Актаныш-Чишминского прогиба, которые стали причиной их несопоставимого потенциала нефтеносности. С северным бортом связаны многочисленные открытые залежи и возможные перспективы.

Неантиклинальные ловушки

Наиболее сложным и интересным объектом поиска в пределах Камско-Кинельской системы прогибов являются неструктурные литологические ловушки, связанные с «обломочными шлейфами» бортов АЧП и органогенных построек (Фортунатова и др., 2007; Савич, Мельник, 2015). Один из таких объектов вскрыт скважиной 50 непосредственно вблизи северного малевско-упинского борта АЧП (рис. 11).

Рис. 11. Геологический профиль через краевую органогенную постройку и пористые известняки обломочного шлейфа северного борта Актаныш-Чишминского прогиба (выровнен на кровлю доманикового горизонта)

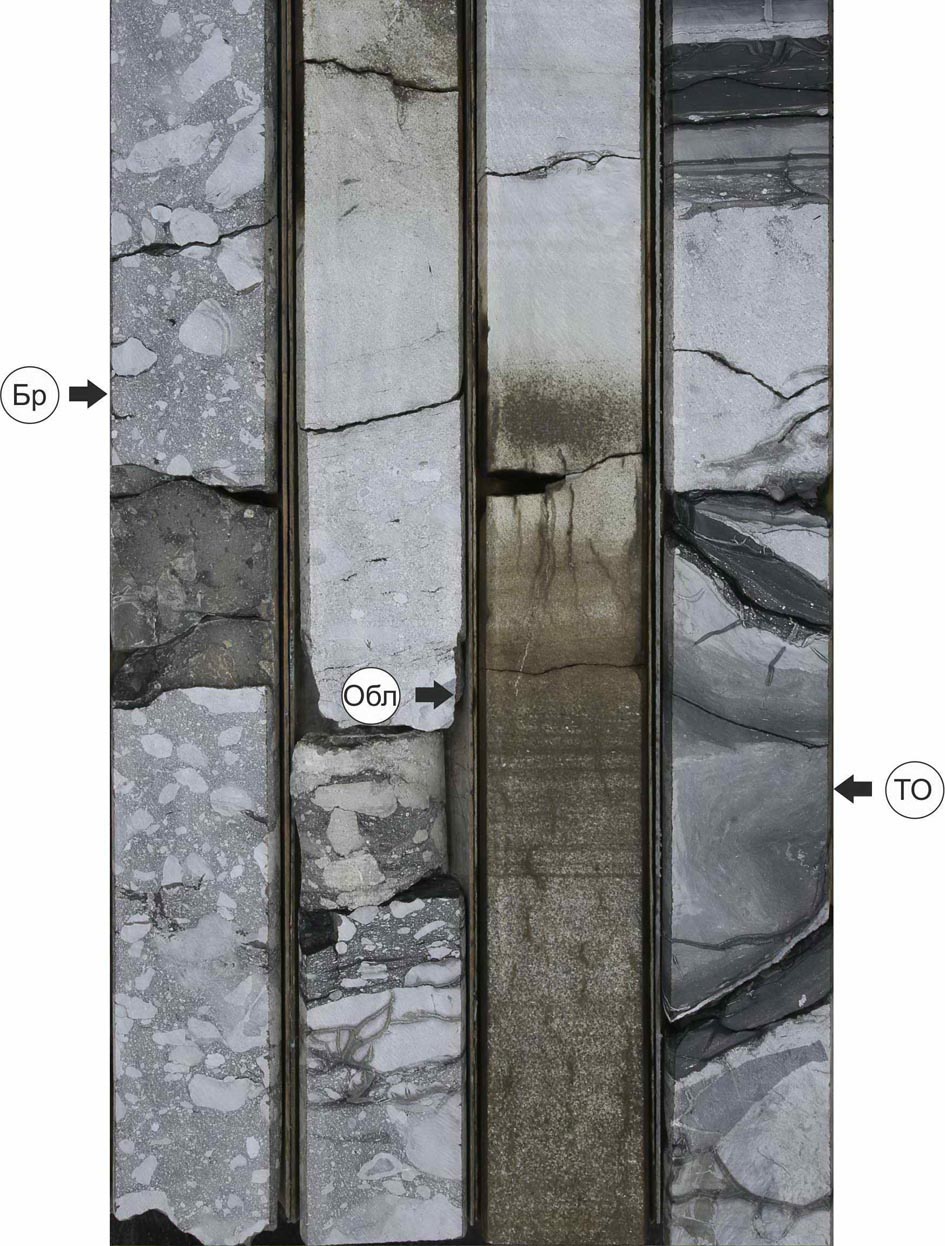

Здесь, среди карбонатных брекчий подножья склона залегают сортированные зернистые обломочные нефтенасыщенные известняки. Фото керна из аналогичного интервала разреза приведено на рис. 12. В данном случае, линзовидное тело коллекторов, залегающее у подножья склона, сверху перекрывается склоновыми глинами (хорошими флюидоупорами), по восстанию породы-коллекторы сменяются карбонатными брекчиями. Подстилающий мощный доманикоидный комплекс нефтематеринских пород обеспечивает заполняемость такой ловушки. Коллекторы такого типа развиты вдоль всего малевско-упинского борта, в сторону осевой зоны АЧП они замещаются низкопористыми породами (объект 5, рис. 10). Наличие аналогичных объектов вероятно и у подножья южного борта АЧП.

Рис. 12. Фото керна из интервала карбонатного коллектора в глубоководной части разреза. ТО – оползневые текстуры, Бр – брекчии подножья склона, Обл – нефтенасыщенные известняки «обломочного шлейфа», в основании массивные, в кровле – градационно-слоистые; видны следы удаления флюидов.

Подобные объекты обнаружены при изучении каротажных материалов скважин вблизи среднефаменского борта (объект 1, рис. 10), осложненного амплитудными органогенными постройками. Там, у подножья среднефаменского «борта» в фаменском интервале разреза среди пород доманикового типа залегают пласты высокопористых коллекторов «обломочного шлейфа» рифов мощностью до 10 м. Главным риском для таких объектов является возможное отсутствие замкнутого контура по восстанию пласта, однако, наличие коллекторов позволяет рассматривать такие объекты как потенциально перспективные.

Заключение

Применение принципов секвенс-стратиграфии при детальном изучении клиноформного верхнедевонско-турнейского комплекса Камско-Кинельской системы прогибов позволяет не только провести корректную хроностратиграфическую корреляцию, но и дифференцированно оценить потенциал его нефтегазоносности.

Циклы изменения относительного уровня моря соотносятся с этапами образования флюидоупоров, коллекторов, а также структурообразующих органогенных построек. На этапах максимального снижения ОУМ в мелководных областях за счет карстования образованы кавернозные коллекторы, а во время максимального затопления – субрегиональные и региональные флюидоупоры.

При секвенс-стратиграфической интерпретации временных разрезов ККСП, кроме тектонического фактора и эвстатических колебаний уровня моря, необходимо учитывать следующие факторы, контролирующие пространство аккомодации: состав и особенности залегания подстилающих докембрийских толщ, уплотнение углеродистых кремнисто-карбонатных пород доманикоидного комплекса, предполагаемое направление преобладающих течений.

В клиноформном комплексе Актаныш-Чишминского прогиба, хорошо изученного бурением, сейсморазведочными работами МОГТ-2D и 3D, керном и опробованиями, выделены потенциальные объекты для поиска залежей углеводородов. Описанные подходы применимы в менее изученных смежных регионах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Благодарности

Авторы выражают благодарность специалисту ООО «РН-БашНИПИнефть» Бочарову Р.В. за помощь в оформлении статьи.

Список литературы

1. Вилесов А.П., Никитин Ю.И., Ахтямова И.Р., Широковских О.А. (2019). Франские рифы рыбкинской группы: фациальное строение, этапы формирования, нефтеносность. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 7, с. 4–22. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-7(331)-4-22

2. Грачевский М.М. (1959). Особенности строения и формирования Камско-Кинельской впадины в Куйбышевском Заволжье и Татарии. Доклады АН СССР, 6, 125 с.

3. Калабин С.Н., Катошин А.Ф., Козлов В.Г., Лаптев А.П., Попова В.С., Савич A.И., Сташкова Э.К., Тетерина Л.И., Чижова В.А. (2002). Перспективы нефтегазоносности Турнейской толщи заполнения Камско-Кинельских прогибов в северных районах Пермской области. М.: ОАО НТК «Нефтеотдача», 94 с.

4. Кулагина Е.И., Артюшкова О.В., Клименко Т.В., Тагариева Р.Ч. (2019). Девон и карбон западного склона Южного Урала : стратиграфический обзор. Геологический вестник, 3, с. 103–142. DOI: 10.31084/2619-0087/2019-3-8

5. Ларочкина И.А., Валеева И.Ф., Сухова В.А. (2012). Новые аспекты перспектив нефтеносности нижнекаменноугольных отложений на территории Актаныш-Чишминского прогиба Камско-Кинельской системы. Георесурсы, 2(44), с. 4–7.

6. Масагутов Р.Х. (1988). Палеогеографические условия осадконакопления средне- и верхнефранских отложений Башкирского палеосвода в связи с их нефтегазоносностью. Тектоника и нефтегазоносность. Уфа: БНЦ УрО АН СССР, с. 60–65.

7. Мирнов Р.В., Бакиров Р.Д., Минкаев В.Н. (2021). Особенности геологического строения Башкирского и Южно-Татарского палеошельфов, определившие закономерности распространения флюидоупоров в верхнедевонской карбонатной толще. Нефтяное хозяйство, 6, с. 32–37. DOI: 10.24887/0028-2448-2021-6-32-37

8. Мирчинк М.Ф., Хачатрян Р.О., Громека В.И., Митрейкин Ю.Б., Мкртчян О.М., Нартов Г.В. (1965). Тектоника и зоны нефтегазонакопления Камско-Кинельской системы прогибов. М.: Наука, 241 с.

9. М.Ф. Мирчинк, О.М. Мкртчян, Ф.И. Хатьянов (1974). Рифы Урало-Поволжья и их роль в размещении залежей нефти и газа и методика поисков. М.: Недра, 262 с.

10. Мкртчян О.М. (1964). Верхнедевонские рифы и их роль в формировании нефтеносных структур востока Урало-Поволжья. М: Наука, 117 с.

11. Мкртчян О.М. (1980) Закономерности размещения структурных форм на востоке Русской плиты. М.: Наука, 135 с.

12. Мкртчян О.М., Трохова А.А. (1978). Сравнительные черты нефтеносности карбонатных формаций верхнего девона-турне востока Русской платформы. Осадочные формации и их нефтегазоносность. М.: Изд-во МГУ, с. 265–267.

13. Никитин Ю.И. (2020). Палеогеографические реконструкции позднедевонского осадконакопления на юге Волго-Уральской провинции в связи с поисками рифовых месторождений нефти. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 8, с. 4–18. DOI: 10.30713/2413-5011-2020-8(344)-4-18

14. Проворов В.М. (1988). Особенности строения и нефтегазоносности верхнедевонско-турнейского палеошельфа северных и западных районов Урало-Поволжья. Геология нефти и газа, 2, с. 24–29.

15. Савич А. И., Мельник Е.В. (2015). Перспективы нефтегазоносности турнейских клиноформ Висимской впадины и Соликамской депрессии. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело, 14(15), с. 5–11. DOI: 10.15593/2224-9923/2015.15.1

16. Сафаров А.Ф., Силантьев В.В., Мифтахутдинова Д.Н., Сунгатуллина Г.М., Лутфуллин А.А., Кольчугин А.Н., Шуматбаев К.Д., Валидов М.Ф., Абусалимова Р.Р., Калимуллин А.М., Иксанова А.Ф. (2024). Уточнение границ распространения и типов разрезов верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений юго-восточного склона Северо-Татарского свода. Геомодель 2024 : Сборник материалов 26-й конференции по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа, Геленджик. М: ООО «Геомодель Развитие», с. 344–348.

17. Сташкова Э.К., Морошкин А.Н. (2009). Оценка внутреннего строения месторождений по данным бурения и сейсморазведки в сложной клиноформной зоне. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 11, с. 84–89.

18. Сташкова Э.К., Четина Н.В. (2014). Модель формирования литолого-фациальной зональности франско-турнейской толщи. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 7, с. 84–92.

19. Фортунатова Н.К., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Гумаров Р.К., Екименко В.А., Тарасов Е.А. (2005). Новый тип нетрадиционных поисковых объектов УВ в Западном Татарстане. Георесурсы, 1(16), с. 13–14.

20. Фортунатова Н.К., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Гумаров Р.К., Екименко В.А., Тарасов Е.А. (2006). Клиноформные тела в палеозойских карбонатных толщах Камско-Кинельской системы прогибов - новый тип поисковых объектов в западном Татарстане. Геология нефти и газа, 1, с. 25–33.

21. Фортунатова Н.К. (2007). Седиментационные модели карбонатных конусов выноса - новых нефтегазопоисковых объектов. Геология нефти и газа, 2, с. 61–69.

22. Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Бушуева М.А., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Баранова А.В., Кононова Л.И., Рахимова Е.В., Михеева А.Ю., Оленева Н.В., Мушин И.А. (2015). Верхний девон Волго-Уральского субрегиона. Материалы по актуализации стратиграфических схем. М.: ВНИГНИ, 174 c.

23. Фортунатова Н.К., Бушуева М.А., Канев А.С., Белоусов Г.А., Баранова А.В., Холмянская Н.Ю. (2023). Закономерности строения и перспективы нефтегазоносности верхнедевон-турнейских карбонатных и глинисто-карбонатных комплексов прибортовых зон Камско-Кинельской системы прогибов. Геология нефти и газа, 3, с. 59–82. DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-59-82

24. Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Бушуева М.А., Ермолова Т.Е., Михеева А.И., Ступак А.А., Баранова А.В., Кононова Л.И., Мамонтов Д.А., Харченко С.И., Авдеева А.А., Канев А.С., Евдокимов Н.В., Гончаров Е.О., Зорин А.Б., Белоусов Г.А., Городков А.Б., Шишкина Т.Ю., Володина А.Г., Холмянская Н.Ю., Кравченко М.С., Афанасьева М.С., Евдокимова И.О. (2023). Стратиграфия нижнего карбона ВолгоУральского субрегиона. Материалы к актуализации стратиграфической схемы. М.: ВНИГНИ, 288 c.

25. Хатьянов Ф.И., Кухаренко Ю.Н., Куряева В.В., Юнусов Н.К. (1976). О геодинамических условиях образования и закономерностях распространения нефтеносных структур на юго-восточном склоне Русской плиты. Геодинамика и полезные ископаемые. М.: Госкомитет по науке и технике при СМ СССР, с. 117–119.

26. Хачатрян Р.О. (1964). Формации девона и карбона востока Русской платформы. Доклады АН СССР, 6, 159 с.

27. Хачатрян Р.О. (1979). Тектоническое развитие и нефтегазоносность Волжско-Камской антеклизы. М.: Наука, 171 с.

28. Хачатрян Р.О., Митрейкин Ю.Б. (1991). Актуальные геологические проблемы освоения ресурсов нефти в Камско-Кинельских прогибах. Геология и освоение ресурсов нефти в Камско-Кинельской системе прогибов. М.: Наука, с. 7–17.

29. Чижова В.А., Кузнецов Ю.И., Зверева К.А., Проворов В.М., Зверев В.А. (1987). Зональная хроностратиграфия при прогнозе литологостратиграфических ловушек углеводородов в карбонатных толщах. Нефтегазоносность карбонатных формаций. М.: ИГиРГИ, с. 122–128.

30. Чихирин А.А., Шостак А.В., Кириллов К.А., Уралова Л.Р., Исакова Е.А. (2021). Перспективы поиска литологических залежей в депрессионных толщах выполнения прогибов Камско-Кинельской системы в пределах Удмуртской Республики. Новые идеи в геологии нефти и газа. Новая реальность 2021: Сборник научных трудов (по материалам Международной научно-практической конференции). М: Перо, с. 652–656.

31. Шакиров В.А., Вилесов А.П., Кожин В.Н., Шакирова Г.В., Колесников В.А., Терешкин В.В., Немков И.П., Соболев В.И., Гилаев Г.Г. (2021). Особенности геологического строения и развития Муханово-Ероховского прогиба в пределах Оренбургской области. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 6(354), с. 5–16. DOI: 10.33285/2413-5011-2021-6(354)-5-16

32. Шершнев К.С., Калабин С.Н., Сташкова Э.К. (1991). Клиноформы турнейских отложений как возможные ловушки углеводородов в Камско-Кинельских прогибах (на примере Висимской впадины). Совершенствование методов поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. Пермь: Пермский политехнич. ин-т, с. 16–18.

33. Catuneanu O., Embry A., Eriksson P.G. (2004). Concepts of sequence stratigraphy. Developments in Precambrian Geology, 12, pp. 685–705.

34. Catuneanu O. (2017). Sequence Stratigraphy: Guidelines for a Standard Methodology. DOI: 10.1016/BS.SATS.2017.07.003

35. Eberli G., Ginsburg R. (1987). Segmentation and Coalescence of Cenozoic Carbonate Platforms, Northwestern Great Bahama Bank. Geology. 15(1). DOI: 10.1130/0091-7613(1987)15<75:SACOCC>2.0.CO;2

36. Moore C.H., Wade W.J. (2013). Chapter 2 - The Application of the Concepts of Sequence Stratigraphy to Carbonate Rock Sequences. Developments of Sedimentology, 67, pp. 23–38. doi: 10.1016/B978-0-444-53831-4.00002-1

Об авторах

Р. В. МирновРоссия

Роман Викторович Мирнов, кандидат геол.-минерал. наук, эксперт

отдел региональной геологии

450006; ул. Ленина, д. 86/1; Уфа

Л. Н. Чанышева

Россия

Лолита Наилевна Чанышева, ведущий специалист

отдел региональной геологии

450006; ул. Ленина, д. 86/1; Уфа

Рецензия

Для цитирования:

Мирнов Р.В., Чанышева Л.Н. Опыт применения секвенс-стратиграфического подхода для детального изучения верхнедевонско-турнейского клиноформного комплекса Актаныш-Чишминского прогиба. Георесурсы. 2025;27(1):284-298. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.28

For citation:

Mirnov R.V., Chanysheva L.N. Experience of Using Sequence Stratigraphic Approach for Detailed Study of Upper Devonian-Tournaisian Clinoform Complex of Aktanysh-Chishminsky Trough. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):284-298. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.28

.png)