Перейти к:

Литолого-фациальные особенности ботуобинского горизонта юго-восточной части Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (Восточная Сибирь)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.12

Аннотация

Изучение потенциала Восточной Сибири на нефть и газ представляет собой стратегически важную задачу в контексте обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и диверсификации ресурсной базы углеводородов. Активное изучение нефтегазоносности Сибирской платформы началось в середине XX века, однако вопросы, связанные с перспективностью вендских терригенных отложений, остаются открытыми до настоящего времени. В статье представлены результаты литолого-фациального изучения ботуобинского горизонта юго-восточной части Среднеботуобинского месторождения. Целью работы является поиск интервалов с лучшими коллекторскими свойствами в пределах горизонта и прогноз их пространственного распределения на основе комплексного литолого-фациального и циклического анализов. Обобщая результаты исследований керна, установлено, что лучшие фильтрационно-емкостные свойства приурочены к средней части горизонта, где развиты отложения берегового склона, приливно-отливных каналов и песчаной литорали. Кроме того, определены вторичные процессы (засолонение, регенерация кварца, ангидритизация и карбонатизация), которые ухудшают фильтрационно-емкостные свойства продуктивной части разреза. Интенсивность проявления вторичных процессов неодинакова в разных литофациях, что связано с особенностями строения пустотного пространства и со стадиями формирования залежи.

Ключевые слова

Для цитирования:

Смирнова Д.О., Мордасова А.В., Коробова Н.И., Близнюков В.Ю., Сауткин Р.С., Воронин М.Е., Алексеев Н.В. Литолого-фациальные особенности ботуобинского горизонта юго-восточной части Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (Восточная Сибирь). Георесурсы. 2025;27(2):151–160. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.12

For citation:

Smirnova D.O., Mordasova A.V., Korobova N.I., Bliznyukov V.Yu., Sautkin R.S., Voronin M.E., Alekseev N.V. Lithofacies Features of the Botuobinsky Horizon of the Southeastern Part of the Srednebotuobinskoye Oil and Gas Condensate Field (Eastern Siberia). Georesursy = Georesources. 2025;27(2):151–160. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.12

Введение

Ботуобинский горизонт относится к нижнебюкской подсвите верхнего венда, его средняя мощность составляет от 10 до 40 м. Промышленная нефтегазоносность доказана на Чаяндинском, Тас-Юряхском и Среднеботуобинском месторождениях. Считается, что ботуобинский горизонт сложен в основном кварцевыми песчаниками с незначительной примесью алевролитов и аргиллитов. Однако, детальный анализ результатов исследований керна показал неоднородность горизонта, весьма разнообразный гранулометрический состав и различные текстурно-структурные особенности. Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) меняются в широких пределах. При средних значениях пористости и проницаемости 11–16%, 150 мД соответственно, пористость пород может достигать 23%, а проницаемость 2600 мД.

С целью прогноза ФЕС произведены литолого-фациальные исследования и построены схемы осадконакопления. Для каждой фации выполнен анализ вторичных изменений и построены графики зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости. Осадконакопление горизонта происходило в прибрежно-морских условиях, однако существуют разные точки зрения о типе побережья. Поскольку нет современных аналогов вендских обстановок (отсутствие высшей растительности), существуют три основных мнения: А.М. Фомин, Т.А. Данькина (Фомин, Данькина, 2010) и В.А. Жемчугова (Жемчугова, 2014) придерживаются модели приливно-отливного побережья, при этом в работе А.М. Фомина и др. (Фомин и др., 2017) следует раскрытие особенностей формирования ботуобинского горизонта как сложной полифациальной и полихронной баровой системы, состоящей из 5 песчаных тел. А.В. Плюснин (Плюснин, 2019) придерживается модели дельтового побережья с волновым влиянием. Н.И. Акулов и Р.Р. Валеев (Акулов, Валеев; 2016, Валеев, 2022) развивают концепцию дельтового побережья с волновым и приливно-отливным влиянием. Дельтовый генезис отложений предполагается на основании проградационного строения комплекса с увеличением зернистости вверх по разрезу, связанной с развитием в нижней части разреза преимущественно глинистых отложений продельты, а в верхней – песчаных осадков склона фронта дельты, береговых валов и др. (Плюснин, 2019). Модель ботуобинского горизонта, предложенная Валеевым Р.Р., предполагает, что отложения были сформированы также в дельтовых условиях, однако к концу формирования горизонта совершился переход к преобладанию волновых процессов с приливно-отливным влиянием и формированием дельты волнового типа. Аргументами в пользу приливно-отливного типа побережья могут являться наличие в отложениях текстур оползания, разнообразная косая слоистость различной ориентировки, пятна синседиментационного ангидрита, характерного для фаций супралиторали (Жемчугова, 2014). Последние особенности были проявлены в изученных отложениях ботуобинского горизонта, поэтому авторы придерживаются концепции приливно-отливного побережья.

Методы исследования и данные

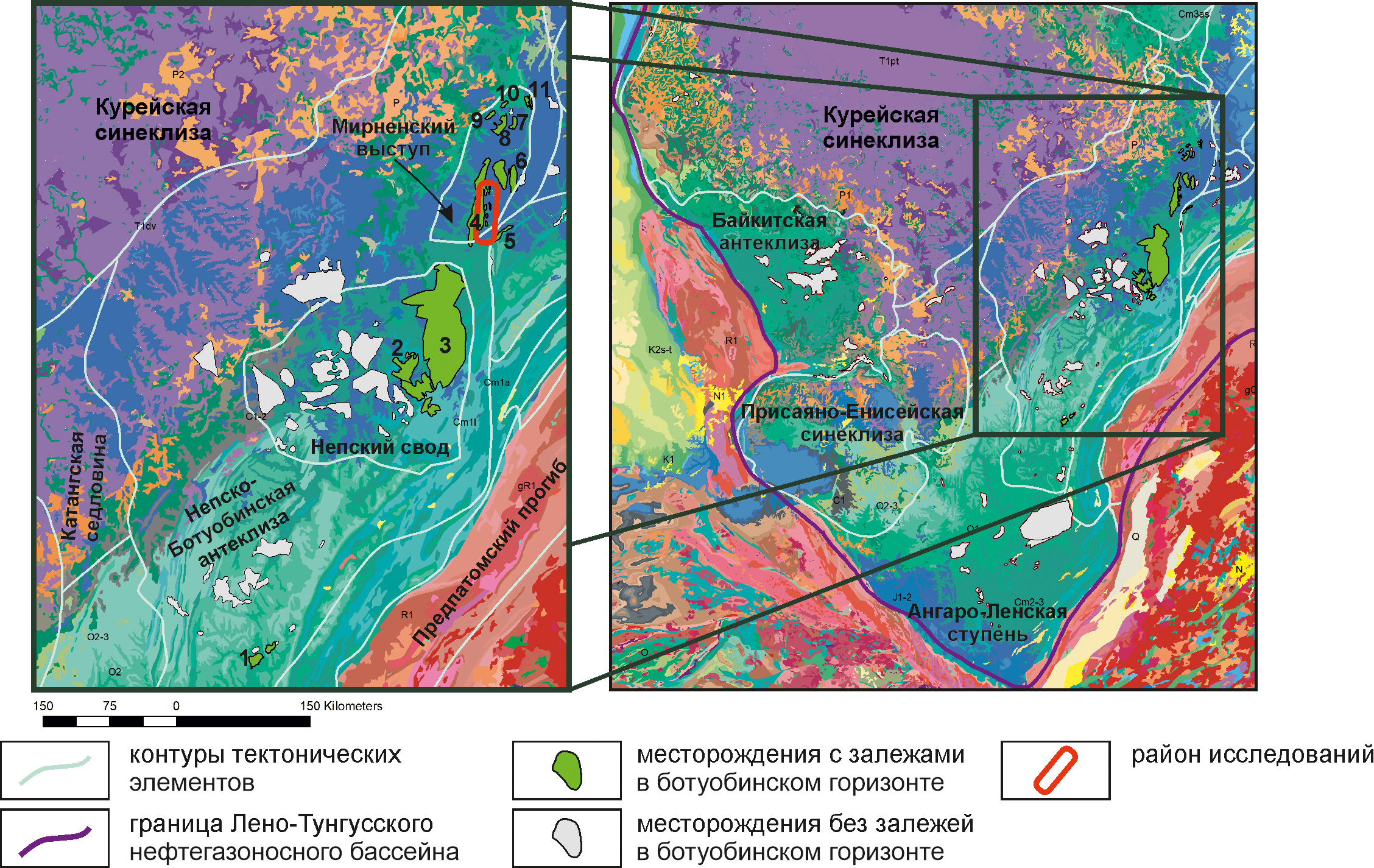

Ботуобинский горизонт содержит большое количество залежей нефти и газа на территории Мирненского выступа и Непского свода Непско-Ботуобинской антеклизы (рис.1). Суммарные запасы углеводородов оцениваются более 650 млн т нефти и 550 млрд м3 газа, однако недропользователи сталкиваются со сложностью прогноза ФЕС и трудностями при разработке месторождений. Для определения зон развития наилучших коллекторов произведены реконструкции условий осадконакопления, установлены критерии выделения фаций по керну и рассмотрены процессы вторичных преобразований пород. Для сопоставления интервалов разреза и прогноза свойств отложений в пределах лито-фациальных групп пород применен метод цикло-стратиграфического анализа, с помощью которого в пределах ботуобинского горизонта были выделены циклиты. Каждый циклит характеризуется определенным набором фаций, последовательной сменой структурно-текстурных характеристик горных пород, которые отражаются на данных каротажа скважин. Затем, циклиты и свойства слагающих их пород были прослежены в пределах изучаемой территории. Фактическим материалом для корреляции разрезов послужили данные геофизических исследований скважин (ГИС) и керновый материал (более 15 скважин): фотографии, литологическое описание, результаты петрофизических исследований, гранулометрического и рентгенофазового анализа (РСА), рентгенофлуоресцентной спектрометрии (РФлА) и растровой электронной микроскопии (РЭМ).

Рис. 1. Геологическая карта района работ с тектоническими элементами и залежами нефти и газа в отложениях ботуобинского горизонта. Месторождения с залежами в отложениях ботуобинского горизонта: 1 – Марковское, 2 – Талаканское, 3 – Чаяндинское, 4 – Среднеботуобинское, 5 – Хотого-Мурбайское, 6 – Тас-Юряхское, 7 – Нелбинское, 8 – Мирнинское, 9 – Мачобинское, 10 – Иреляхское, 11 – Станахское (Геологическая карта России и прилегающих акваторий, 2004 с изменениями).

Результаты исследования

1. Литофациальные типы пород ботуобинского горизонта и критерии их выделения по керну

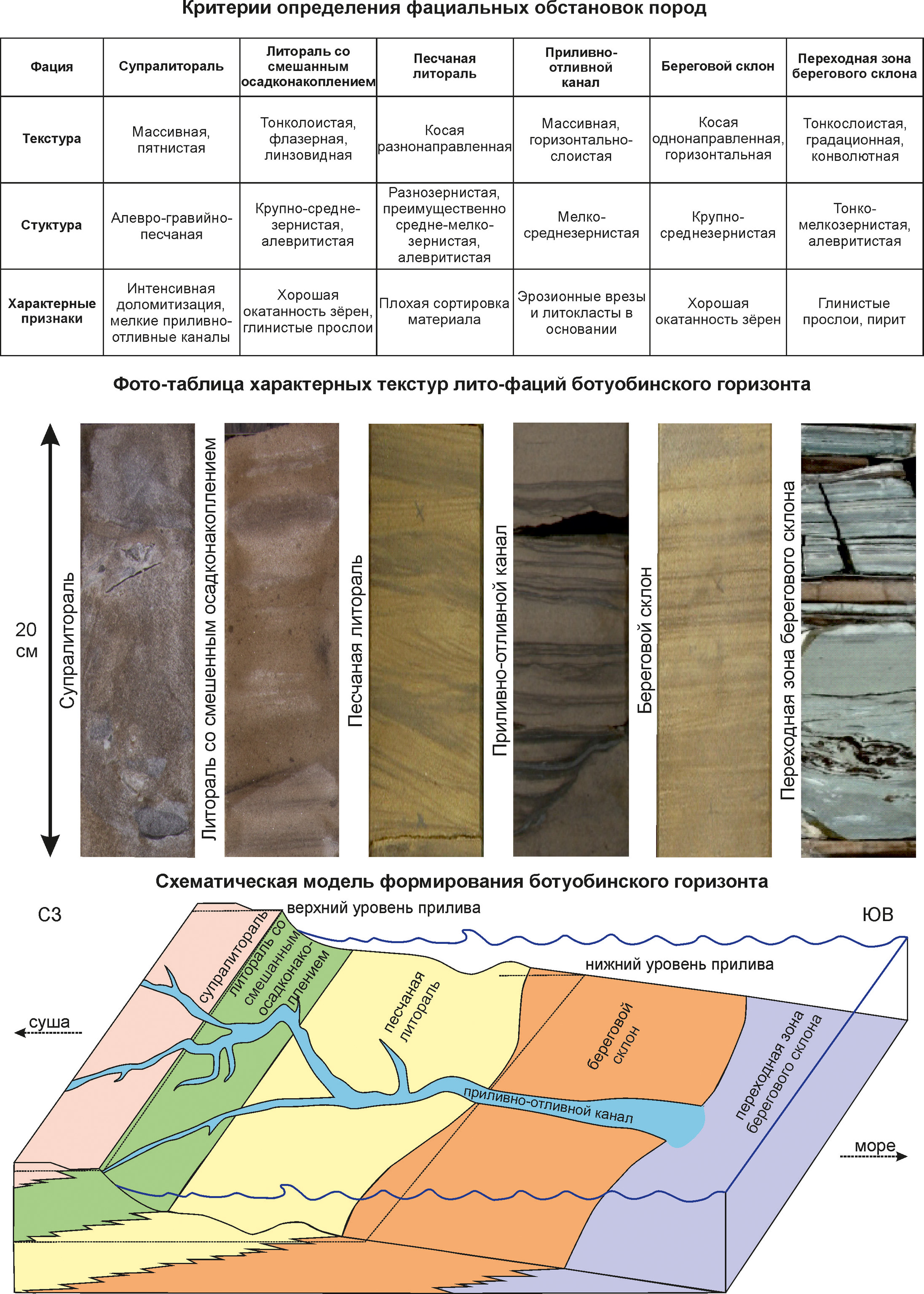

Отложения ботуобинского горизонта на территории Мирненского выступа и Непского свода Непско-Ботуобинской антеклизы формировались в условиях прибрежно-морской равнины, периодически заливаемой морем. В разрезе ботуобинского горизонта выделены шесть литофациальных типов пород, осадконакопление которых соответствует фациальным обстановкам супралиторали, литорали со смешанным осадконакоплением, песчаной литорали, берегового склона, переходной зоны берегового склона и приливно-отливным каналам (рис. 2). Эти фации и ассоциирующиеся с ними породы сменяют друг друга последовательно в направлении от суши к морю и установлены в разрезах скважин, в соответствии с законом Вальтера-Головкинского, – снизу вверх.

Рис. 2. Критерии определения фациальных обстановок осадконакопления пород и схематическая модель формирования ботуобинского горизонта

Породы супралиторальной фации представлены разнозернистыми отложениями, в основном с алевро-гравийно-песчаной структурой и плохой сортировкой. Текстура отложений массивная, часто пятнистая за счет ангидрита. Наблюдаются трещины усыхания. Характерными признаками пород супралиторали являются интенсивные ангидритизация, доломитизация отложений и наличие мелких приливно-отливных каналов. Такого типа породы часто встречаются в кровле ботуобиинского горизонта.

Породы, сформировавшиеся в обстановках литорали со смешанным осадконакоплением, представлены разнозернистыми алевролитами и песчаниками. Породы обладают плохой сортировкой зерен, текстуры тонкослоистые, флазерные параллельно-слоистые и линзовидные. Индикаторами фации являются хорошая окатанность зёрен и наличие глинистых прослоев.

Породы фации приливно-отливных каналов представлены мелко-среднезернистыми песчаниками с массивной, горизонтально-слоистой текстурой, а также крупной косой текстурой. Признак косой слоистости характерен для русловых врезов, в нижней части которых прослеживается эрозионная граница и обломки осадочных пород. Активная гидродинамика водных потоков в пределах распределительных каналов, близость источников сноса стали отчасти причиной плохой сортировки отложений. По отдельным каналам мог поступать как крупнозернистый материал, разносимый сильными и мощными потоками с близлежащей суши, так и мелкозернистый материал, поступавший во время трансгрессии береговой линии и действия слабых потоков.

Фация песчаной литорали представлена разнозернистыми, преимущественно средне-мелкозернистыми песчаниками и песчаниками алевритовыми с косой разнонаправленной текстурой. Гидродинамика в этой зоне была активной – действовали приливно-отливные течения и волны, из-за которых сортировка отложений становилась лучше в сравнении с приливно-отливными каналами, но в целом плохой, так как все ещё влияли фактор близости суши и приливно-отливные течения также приносили разнообразный материал.

Отложения фации берегового склона представлены крупно-среднезернистыми песчаниками с косой однонаправленной и горизонтальной слоистостью. Сортировка зерен, как правило, хорошая благодаря активной волновой гидродинамике и постоянному интенсивному поступлению песчаного материала вдоль береговой линии.

Отложения фации переходной зоны берегового склона представлены тонко-мелкозернистыми песчаниками, алевритовыми песчаниками, алевролитами с тонкослоистой и градационной текстурой, конволютной структурой оползания, многочисленными глинистыми прослоями и наличием пирита.

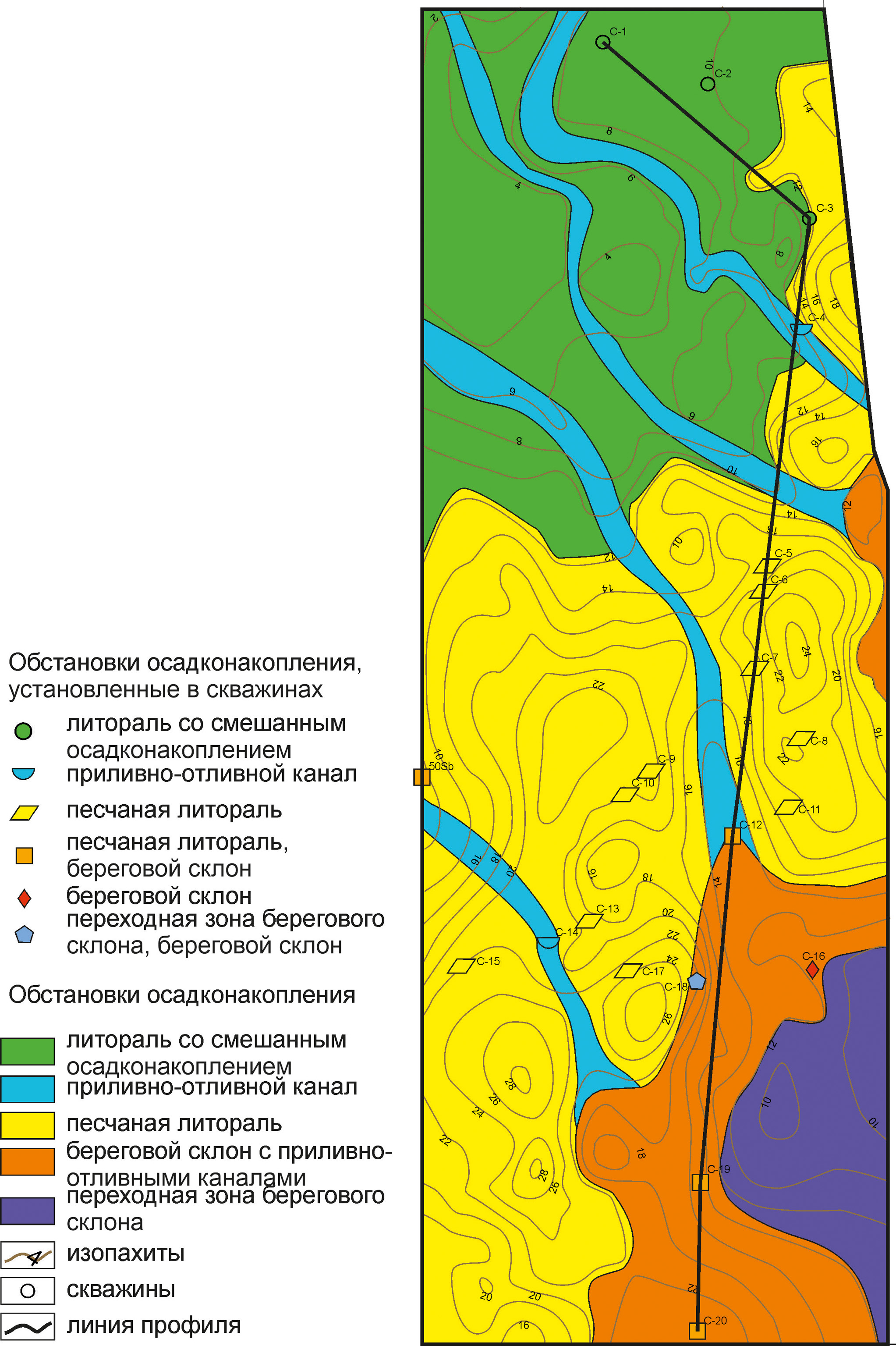

Апробация критериев выделения фаций по керну проведена для 10 скважин. В остальных скважинах отложения различных фаций прогнозировались по данным ГИС на основе циклостратиграфического анализа. При этом сравнивалось поведение кривых ГК, привязанных к керновому материалу, с аналогичными кривыми в скважинах без керна, а также результатами проведенного литолого-фациального анализа пород. По литературным данным известно, что суша располагалась на северо-западе от исследуемой территории, а более глубоководный бассейн – на юго-востоке, в Предпатомском прогибе (Мельников, 2018).

2. Цикличность строения ботуобинского горизонта

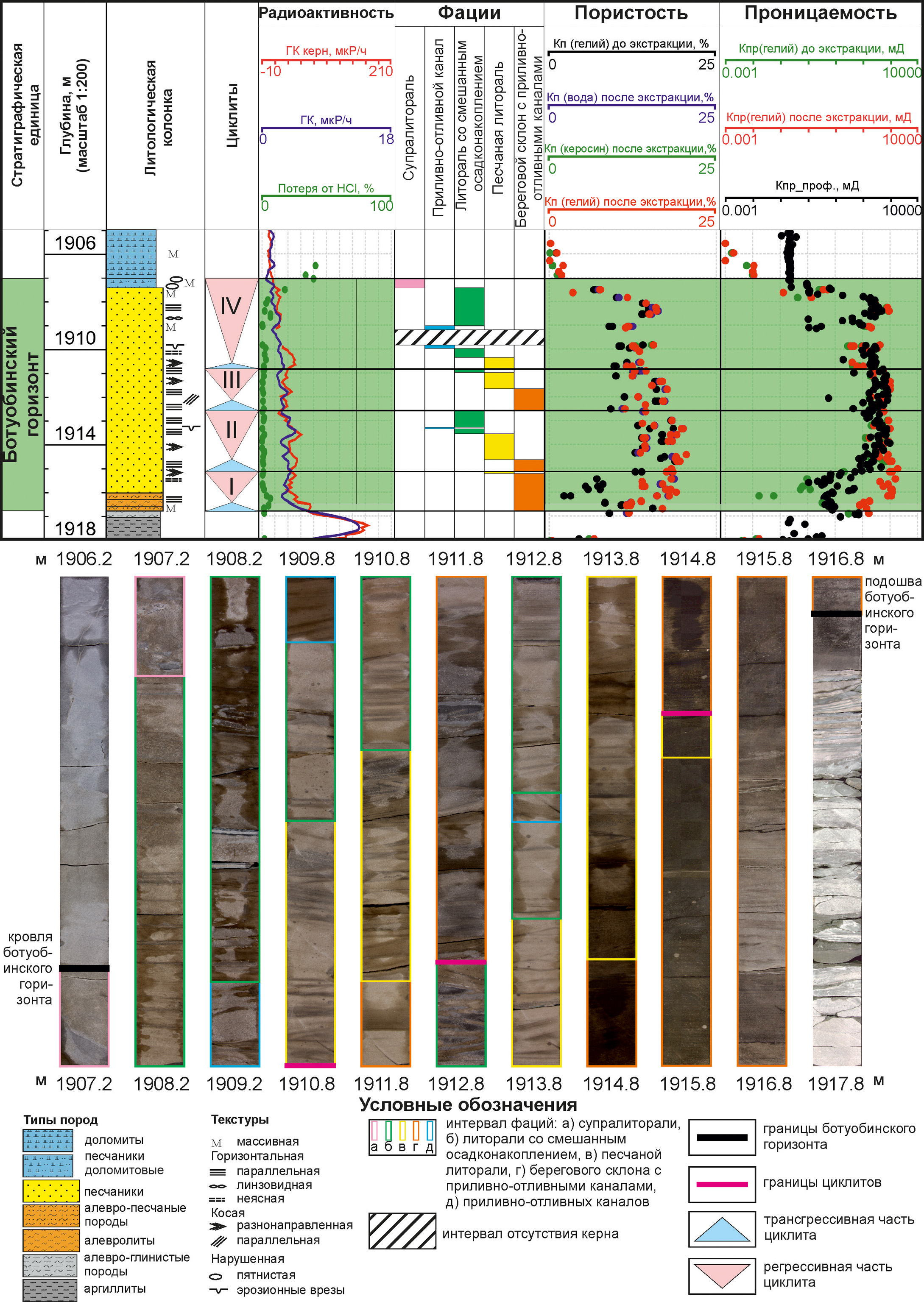

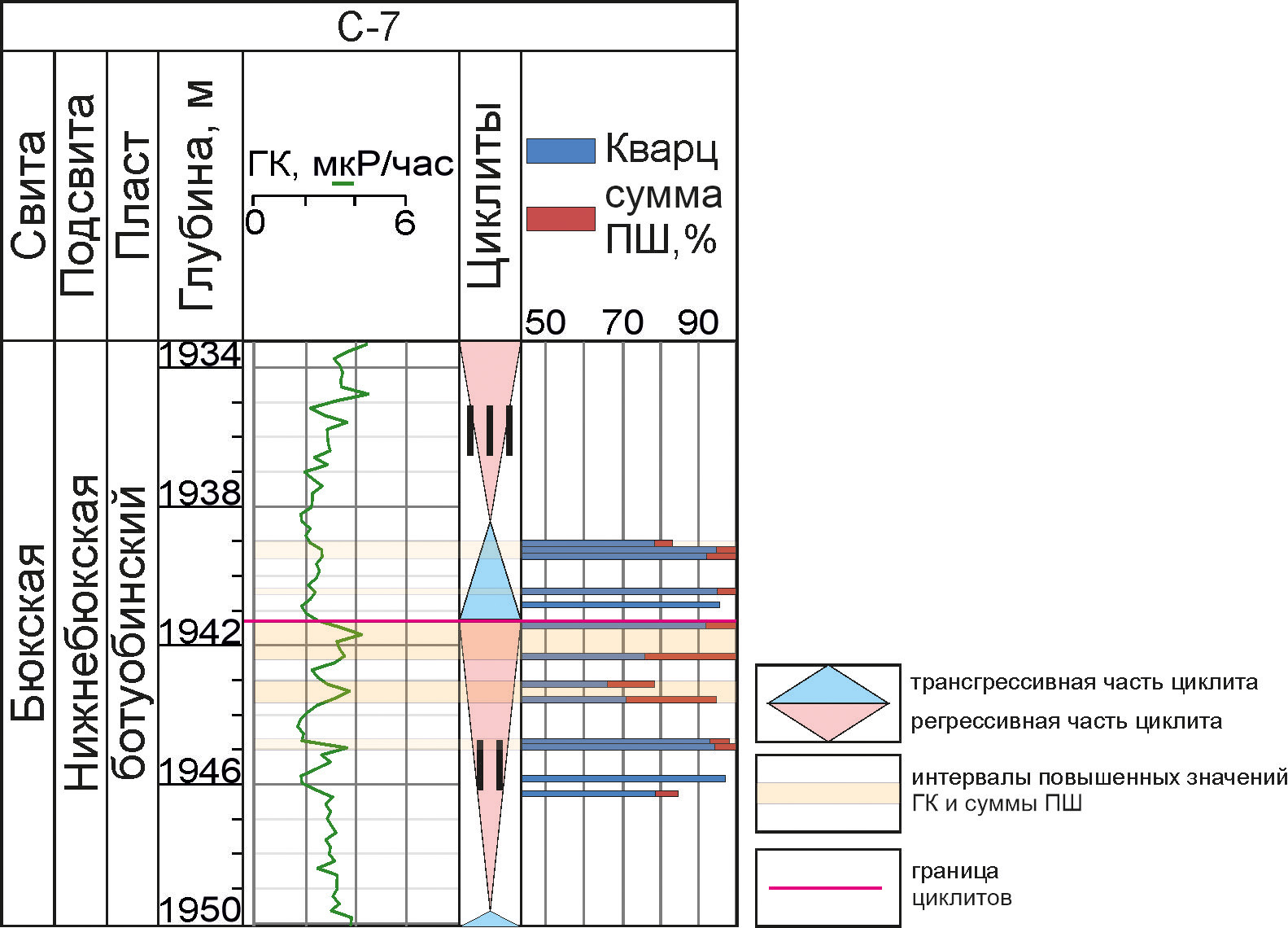

Чередование фациальных типов пород и последовательная их смена вверх по разрезу позволили выделить в разрезе ботуобинского горизонта циклиты, каждый из которых включает определенный набор литофациальных типов пород с характерными для них значениями ФЕС (рис. 3). Каждый циклит начинается с пород, осадконакопление которых проходило в условиях общей трансгрессии и повышения уровня моря. Заканчивается циклит отложениями прибрежной равнины или суши, накапливавшимися в условиях регрессии береговой линии. Появление новых более глубоководных отложений свидетельствует о начале нового цикла осадконакопления. Всего было проанализировано 20 скважин в разрезе ботуобинского горизонта, в которых было выделено 4 циклита. Для понимания латеральной изменчивости фаций и составления лито-фациальной схемы построены субмеридиональные и субширотные профили, пересекающие Мирненский выступ Непско-Ботуобинской антеклизы (рис. 4) в юго-восточной части Среднеботуобинского месторождения. Трансгрессивная часть циклита сложена более тонкозернистыми породами с плохой сортировкой зерен и с пониженными значениями пористости и проницаемости. По данным каротажа этой части разреза соответствуют максимальные значения ГК. Регрессивная часть циклита обычно сложена более крупнозернистыми отложениями прибрежных или континентальных фаций и характеризуется обычно снижением значений ГК.

Рис. 3. Пример циклического анализа по керну, каротажу и данным ФЕС Среднеботуобинского месторождения

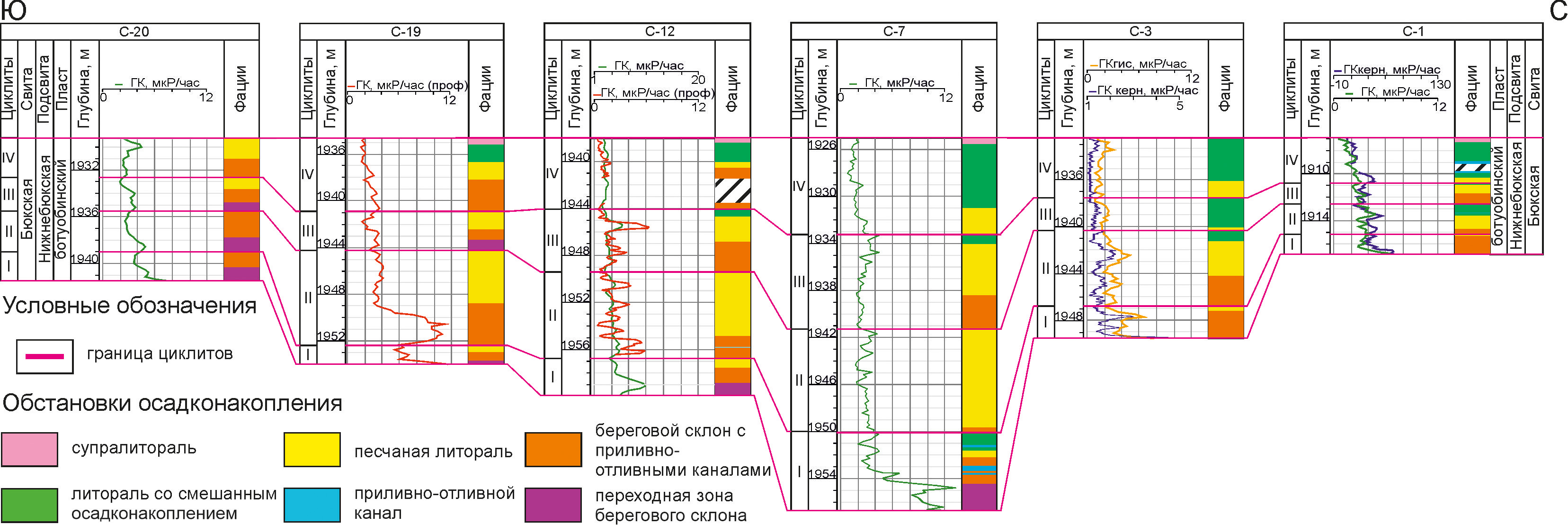

Рис. 4. Циклиты и фациальные обстановки осадконакопления, определённые по керну и ГИС (положение профиля на рис. 7)

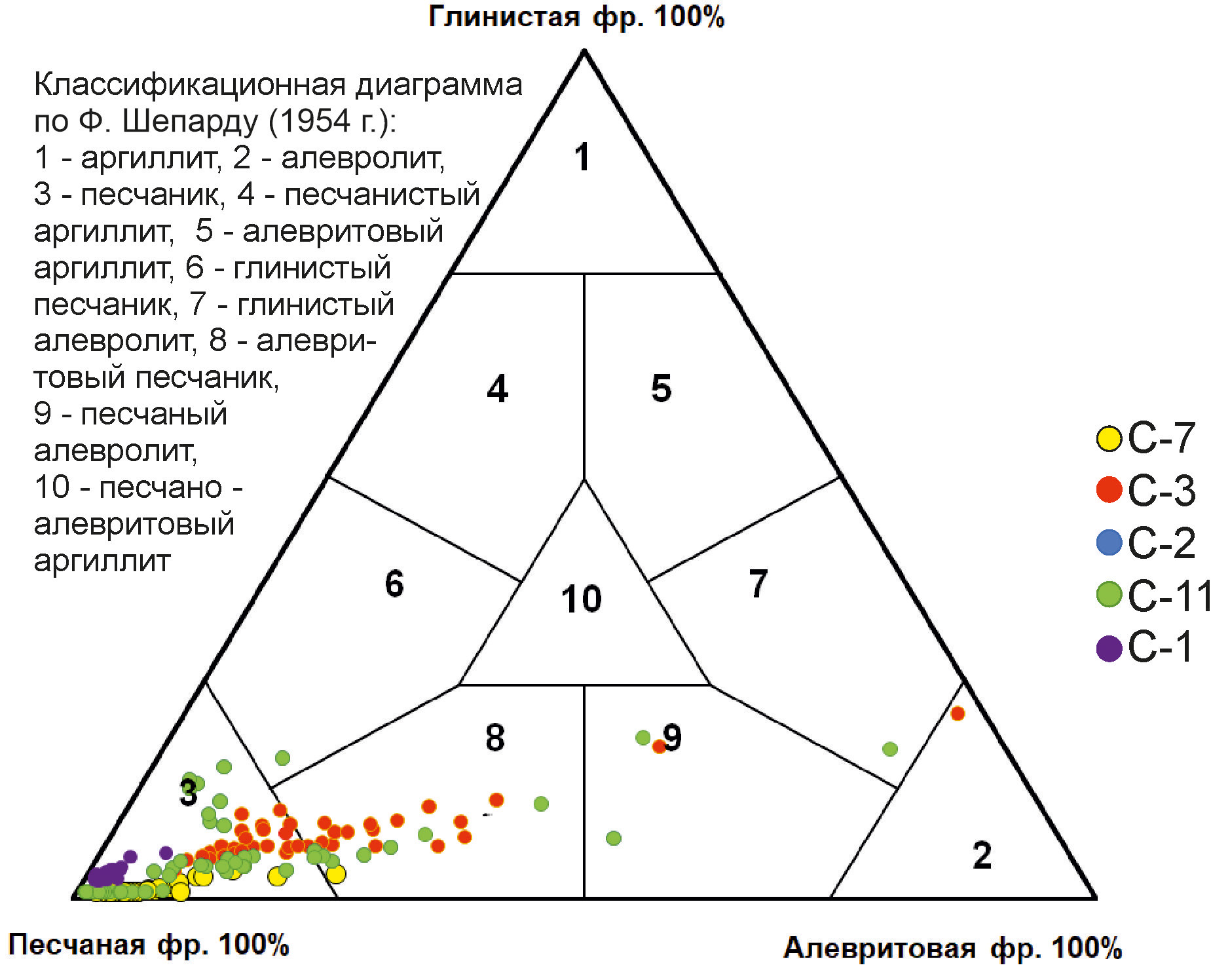

Первый и второй циклиты характеризуются небольшими толщинами от 6 до 10 метров каждый, а их суммарная толщина не превышает 18 м. Сложены они преимущественно тонкозернистыми породами трансгрессивной части. Третий и четвертый циклиты имеют суммарные мощности до 29 м (в среднем 16–20 м), и более песчанистый, средне-, крупно-, грубозернистый состав (рис. 5). Данные особенности изменения размера зерен внутри горизонта более достоверно можно проследить по медианному диаметру зерен, определенному по результатам гранулометрического анализа пород. От подошвы к кровле ботуобинского горизонта медианный диаметр зерен изменяется от 0.25 до 0.41 мм, где более крупнозернистые отложения располагаются в его верхней части.

Рис. 5. Литологические типы горных пород ботуобинского горизонта по результатам гранулометрического анализа

В пределах первого и второго циклитов осадконакопление на большей части месторождения проходило в обстановках берегового склона и его переходной зоны. В кровле первого циклита скважины С-7 наблюдаются отложения литорали со смешанным осадконакоплением. Второй циклит начинается с отложений фации берегового склона, которые вверх по разрезу сменяются породами, накапливавшимися в условиях песчаной литорали. Третий циклит сложен более мелководными отложениями, где преобладают литофации берегового склона, песчаной литорали и литорали со смешанным осадконакоплением. Переходная зона берегового склона наблюдается в самой южной скважине исследуемой территории – скв. Среднеботуобинская – С-20. Формирование 4-го циклита начинается с фации песчаной литорали и берегового склона. В кровле этого циклита почти повсеместно в пределах месторождения наблюдаются отложения литорали со смешанным осадконакоплением и супралиторали.

Сопоставление литофаций по площади и по разрезу происходило по данным керна, привязанным к каротажным кривым, указывающим, в первую очередь, на изменение зернистости литофациальных типов отложений. Однако значения ГК не всегда свидетельствуют только об изменении размера зерен пород. Повышенной естественной радиоактивностью обладают также полевые шпаты (ПШ), которые чаще встречаются в регрессивной части разреза. Увеличение количества ПШ может быть связано с привносом материала из незрелых кор выветривания вышедших на дневную поверхность и активно размываемых к концу цикла осадконакопления.

Степень зрелости кор выветривания можно косвенно оценить по содержанию полевых шпатов (Маслов, 2005). К примеру, в интервале 1944.81–1945.73 м скважины С-7 было замечено увеличение содержания суммы ПШ в кровле 2-го циклита и в подошве 3-го, что вероятно связано с размывом части территории, обнажившейся во время регрессии береговой линии (рис. 6). Привнос ПШ с близлежащей суши в прилегающие водоемы приводит к росту значений гамма-каротажа на фоне его общего снижения за счет уменьшения глинистой составляющей вверх по разрезу циклита.

Рис. 6. Содержание кварца и суммы ПШ в образцах из скважины С-7 по данным РСА

Анализ цикличности строения ботуобинского горизонта и особенностей смены литофациальных типов пород позволил проследить историю формирования отложений. Начало формирования отложений ботуобинского горизонта связано с повышением уровня моря, в результате которого на глинистых отложениях прибрежной равнины, временами, заливаемой морем, в пределах которой формировались отложения курсовской свиты, (Мельников, 2018), начали накапливаться тонко-мелкозернистые песчаники, песчаники алевритистые и алевролиты переходной зоны берегового склона, которые вверх по разрезу сменились песчаниками берегового склона. В первом нижнем циклите в отложениях берегового склона наблюдаются линзы песчаных пород, сформированные в условиях приливно-отливных каналов по которым обломочный материал транспортировался с северо-западной суши в сторону юго-восточного морского бассейна. Отложения второго циклита формируются в условиях новой трансгрессии, когда береговая линия смещается на юго-восток.

Отложения третьего циклита свидетельствуют о продолжении наступления моря. Песчаная литораль и литораль со смешанным осадконакоплением прорезается приливно-отливными каналами, которые переносят материал в зону берегового склона, при этом система каналов имеет весьма сложное строение (рис. 7). Завершается разрез новым наступлением моря в начале четвертого цикла осадконакопления, которое сменяется мелководными обстановками супралиторали в конце формирования ботуобинского горизонта.

Рис. 7. Лито-фациальная схема третьего-четвертого циклитов ботуобинского горизонта

3. Взаимосвязь ФЕС и фаций, особенности проявления вторичных процессов в пределах ботуобинского горизонта

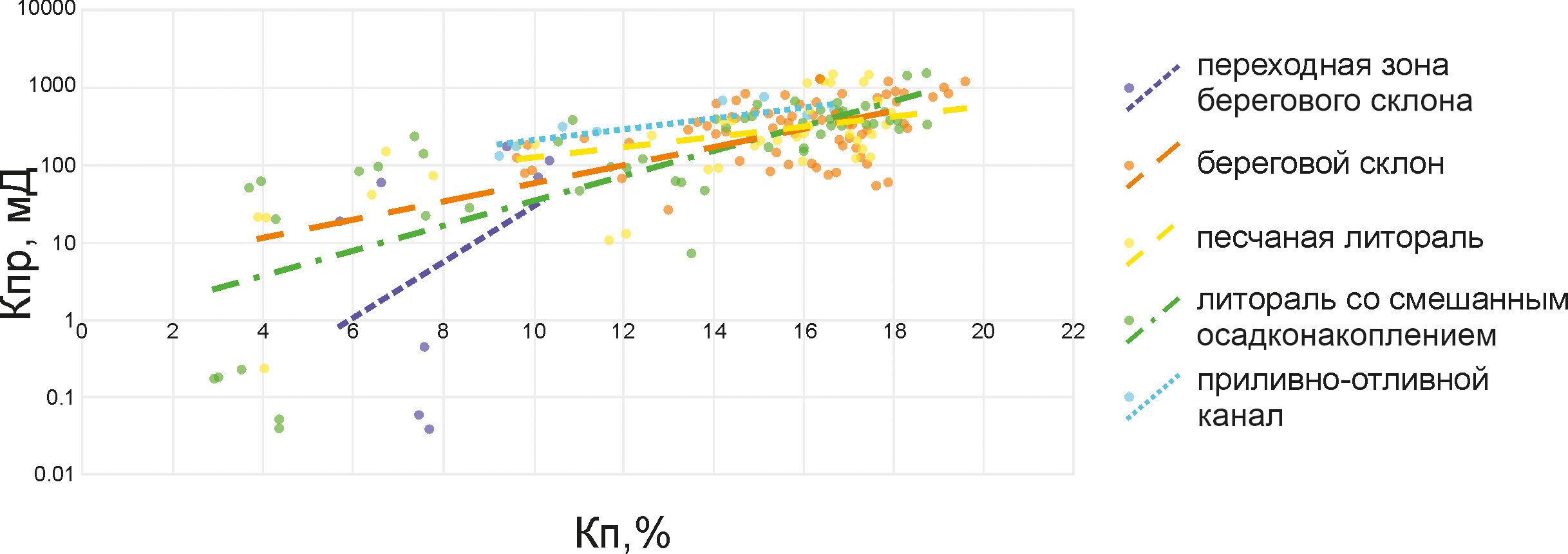

Коллекторские свойства ботуобинского горизонта отличаются для различных литофаций и зависят от структурно-текстурных характеристик пород, определяемых условиями осадконакопления. Также на ФЕС оказали влияние вторичные процессы. Данные выводы не противоречат имеющимся представлениям о факторах, повлиявших на ФЕС ботуобинского горизонта (Вараксина и др., 2012), но местами отличаются в деталях, что, вероятно связано с изучением различных частей Среднеботуобинского месторождения.

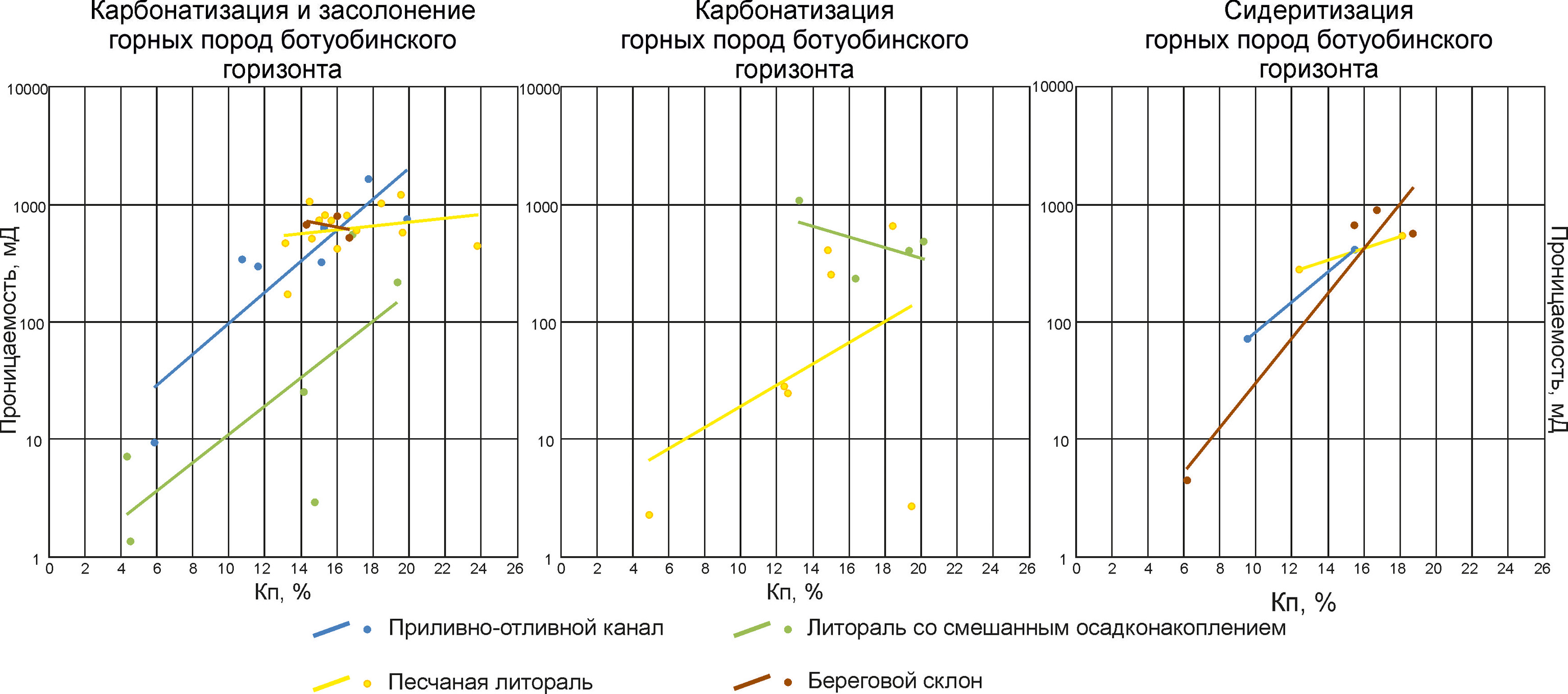

Наиболее высокие ФЕС (рис. 8) наблюдаются в породах фаций берегового склона. Коэффициент открытой пористости изменяется от 7 до 18% со средним значением 15%, проницаемость по газу – от 10 до 1500 мД, со средним значением – 470 мД. Породы фаций приливно-отливных каналов характеризуются менее высокими значениями: коэффициент открытой пористости составляет от 5 до 19%, со средними значениями 12%, а проницаемость по газу – от 20 до 500 мД, со средним значением в 220 мД. При этом следует заметить, что для пород различных литофаций характерны индивидуальные отличные друг от друга зависимости значений ФЕС. Наиболее близкие тренды изменения ФЕС приурочены к отложениям фаций берегового склона и приливно-отливных каналов (рис. 8). Для отложений песчаной литорали коэффициент открытой пористости составляет 5–17% (13% – среднее значение), проницаемость по газу – 10–1500 мД (470 мД – среднее значение).

Рис. 8. График зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости для пород различных литофаций ботуобинского горизонта

По классификации А.А. Ханина, данные коллектора можно отнести ко II-III классу. Анализ зависимости значений пористости от проницаемости показал отклонение трендовой линии переходной зоны берегового склона от общей динамики. Также было получено несколько аномальных значений пористости и проницаемости, расположенных в нижней части кросс-плота. По всей видимости, отклонения части значений от общего тренда может быть связано с вторичными преобразованиями в коллекторе, такими как карбонатизация и засолонение.

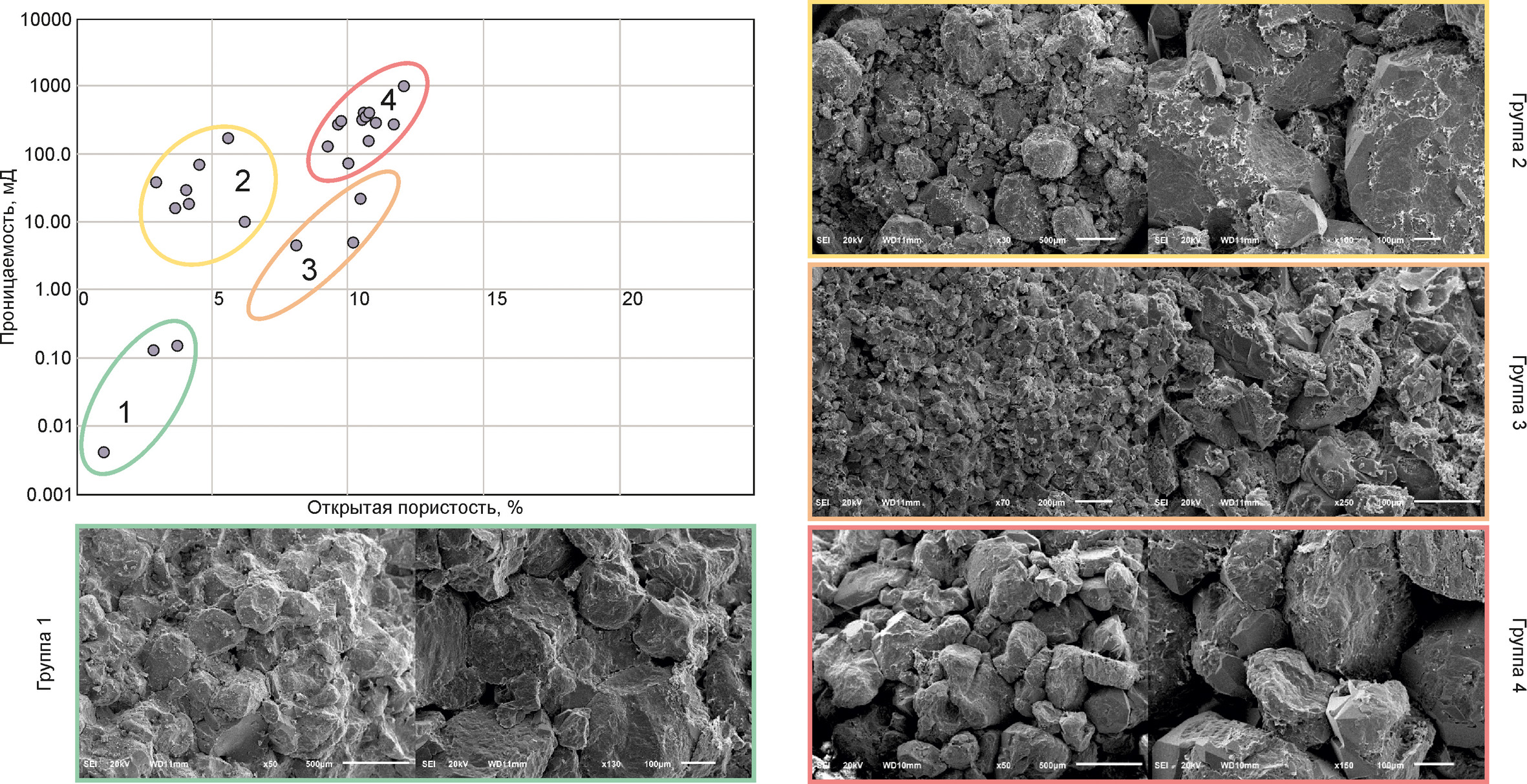

При исследовании образцов под растровым электронным микроскопом (РЭМ) выявлено, что в образцах, характеризующихся низкими коллекторскими свойствами, присутствуют следы вторичных процессов, однако в разных образцах они проявлялись по-разному. Всего было выявлено 4 группы пород, которые отличаются особенностями проявления вторичных процессов, структурой зерен и пустотного пространства (рис. 9).

Рис. 9. График зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости с выделенными по РЭМ группами пород ботуобинского горизонта, характеризующимися особенностям проявления вторичных процессов, и структуры зерен и пустотного пространства

Худшими коллекторскими свойствами обладают породы группы 1 и 2. Особенностью первой группы пород является наличие в большом объеме галитового цемента, «закрывающего» поры, а также слабая регенерации кварца. Вторая группа характеризуется плохой сортировкой отложений и интенсивной регенерацией кварца. В пределах отложений третьей группы пород наблюдаются интенсивная ангидритизация, карбонатизация, слабое засолонение и слабая регенерации кварца, которые также приводят к ухудшению ФЕС. Лучшими ФЕС обладают отложения четвертой группы, для которых характерны хорошая сортировка, крупные зерна, слабая степень регенерации кварца.

Кроме того, сидеритизация проявлена активнее в отложениях фации берегового склона, которые формировались в наиболее глубоководных условиях и потому первоначально обогащены железом. Карбонатизация оказывает негативное воздействие на отложения песчаной литорали и практически никак не проявляет себя в отложениях литорали со смешанным осадконакоплением. Обратная же зависимость для отложений этих фаций наблюдается в случае проявления карбонатизации и засолонения: ФЕС резко ухудшаются в отложениях литорали со смешанным осадконакоплением (рис. 10).

Рис. 10. Графики зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости пород, ранжированных по фациям и проявленности вторичных процессов

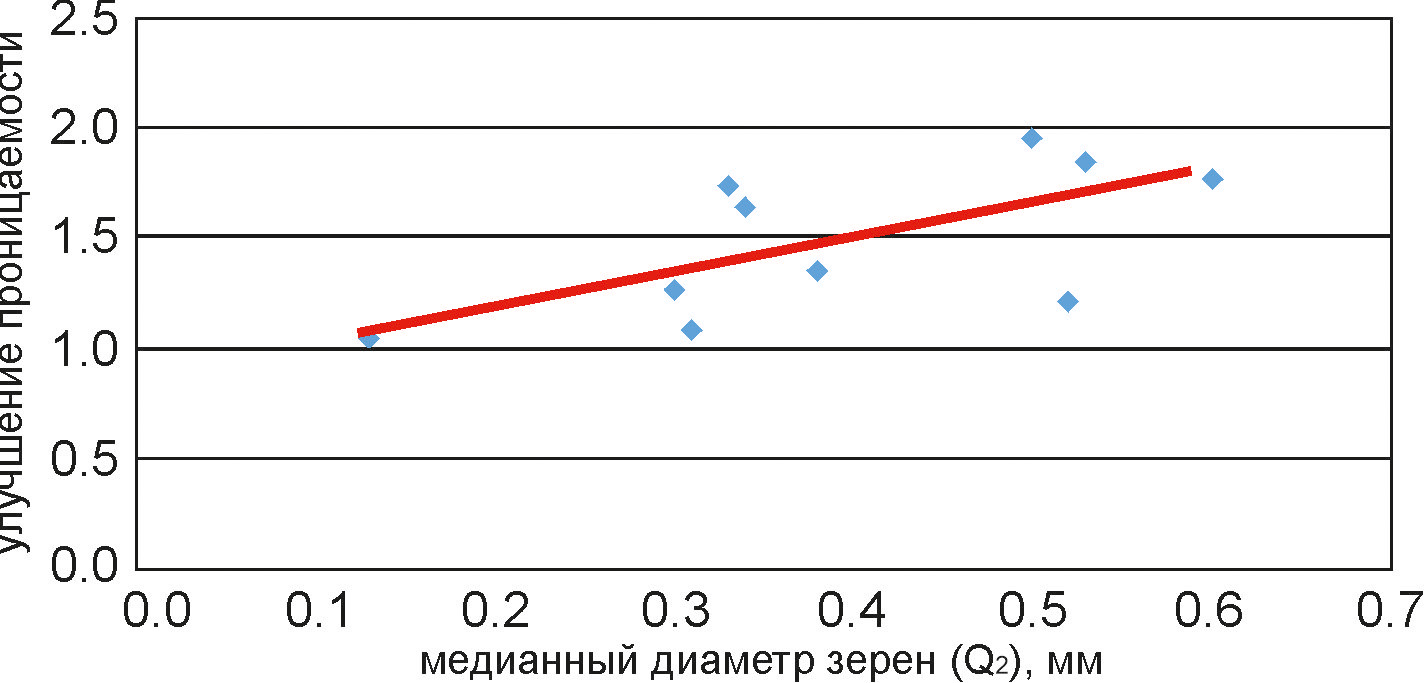

Интересно заметить, что отложения первой группы характеризуются самым крупным размером зерен, но вместе с тем и худшими ФЕС. Установлено, что чем больше медианный диаметр зерен, тем больше отношение значения коэффициента проницаемости после экстракции и обессоливания к значению коэффициента проницаемости до экстракции и обессоливания. Это отношение коэффициентов проницаемости до и после экстракции и обессоливания обозначено как улучшение проницаемости (рис. 11). Данная зависимость позволяет сделать предположение, что вторичные процессы, в особенности засолонение, проявлялись в первую очередь в более крупнозернистых отложениях (преобладают в верхней части разреза), которые изначально обладали более крупными порами и лучшими ФЕС.

Рис. 11. График зависимости проницаемости от медианного диаметра зерен для отложений ботуобинского горизонта

Заключение

Ботуобинский горизонт формировался в условиях побережья приливно-отливного типа. Отложения характеризуются неоднородностью состава и строения, неравномерным чередованием пород с различной зернистостью, обусловленной частой сменой обстановок осадконакопления. В разрезе выделены отложения фаций супралиторали, литорали со смешанным осадконакоплением, песчаной литорали, приливно-отливных каналов, берегового склона и переходной зоны берегового склона. Формирование отложений ботуобинского горизонта происходило на фоне последовательной проградации берегового склона к юго-востоку, в направлении Предпатомского прогиба.

В разрезе ботуобинского горизонта выделено 4 циклита. Отложения первого и второго циклитов характеризуются небольшими толщинами и мелкозернистым, алевритистым составом. Третий и четвертый циклиты сложены песчаными крупно- и грубозернистыми породами общей мощностью до 29 м.

Относительно высокие ФЕС наблюдаются в отложениях фаций берегового склона, приливно-отливных каналов и песчаной литорали, с которыми связаны коллекторы II-III типов А.А. Ханину. При этом значительное влияние на ФЕС оказали вторичные процессы. Первоначально лучшими ФЕС характеризовались крупнозернистые породы, обладающие хорошей сортировкой, расположенные в верхней части ботуобинского горизонта. Однако именно в этих отложениях сильнее всего проявились процессы засолонения и регенерации кварца, поэтому, в настоящее время, породы верхней части ботуобинского горизонта обладают низкими коллекторскими свойствами.

Таким образом, ботуобинский горизонт представляет собой сложный объект, характеризующийся неоднородностью состава, изменчивостью фаций и значительным влиянием вторичных процессов на коллекторские свойства.

Благодарности

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам журнала и глубоко признательны коллективу журнала «Георесурсы» за внимание, уделённое нашей статье, и ценные замечания к ее содержанию.

Список литературы

1. Акулов Н.И., Валеев Р.Р. (2016). Особенности геологического строения Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле, 18, с. 3–13.

2. Валеев Р.Р. (2022). Литолого-палеогеографические особенности формирования бюкской свиты на среднеботуобинском НГКМ (Сибирская платформа). Дисс. канд. геол.-мин. наук. Иркутск, 147 с.

3. Вараксина И.В., Хабаров Е.М., Пушкарёва М.М. (2012). Влияние структурно-сущностных параметров на фильтрационно-ёмкостные свойства пород ботуобинского горизонта венда северо-востока Непско-Ботуобинской антеклизы. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 1(9), с. 67–74.

4. Геологическая карта России и прилегающих акваторий (2004). Масштаб 1 : 2 500 000. Под ред. А. Ф. Морозова, О. В. Петрова.

5. Жемчугова В.А. (2014). Практическое применение резервуарной седиментологии при моделировании углеводородных систем. Учебное пособие для вузов. Москва: Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, 341 с.

6. Маслов А.В. (2005). Осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных данных. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного горного университета, 289 с.

7. Мельников Н.В. (2018). Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы (стратиграфия, история развития). Второе издание, дополненное. Новосибирск: СНИИГГиМС, 177 с.

8. Плюснин А.В. (2019). Концептуальная седиментологическая модель ботуобинского продуктивного горизонта Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология, 2, с. 61–69.

9. Пушкарёва М.М., Хабаров Е.М., Вараксина И.В. (2013). Литологическая характеристика парфеновского и ботуобинского продуктивных горизонтов венда Ангаро-Ленской ступени и Непско-Ботуобинской антеклизы. Известия Томского политехнического университета, 323(1), с. 78–83.

10. Фомин А.М., Данькина Т.А. (2010). Распределение пород-коллекторов в нефтегазоносных горизонтах северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы. Известия ТПУ, 1, с. 57–61.

11. Фомин А.М., Моисеев С.А., Павлов Н.Ч. (2017). Особенности строения и условия формирования ботуобинского горизонта в пределах Мирнинского выступа. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 8, с. 4–11.

Об авторах

Д. О. СмирноваРоссия

Дарья Олеговна Смирнова – аспирант, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Мордасова

Россия

Алина Владимировна Мордасова – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. И. Коробова

Россия

Наталия Ивановна Коробова – ассистент кафедры

геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

В. Ю. Близнюков

Россия

Владимир Юрьевич Близнюков – доктор тех. наук,

академик РАЕН

119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 29/16

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

М. Е. Воронин

Россия

Михаил Евгеньевич Воронин – научный сотрудник

кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. В. Алексеев

Россия

Николай Владимирович Алексеев – магистрант кафедры

геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Смирнова Д.О., Мордасова А.В., Коробова Н.И., Близнюков В.Ю., Сауткин Р.С., Воронин М.Е., Алексеев Н.В. Литолого-фациальные особенности ботуобинского горизонта юго-восточной части Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (Восточная Сибирь). Георесурсы. 2025;27(2):151–160. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.12

For citation:

Smirnova D.O., Mordasova A.V., Korobova N.I., Bliznyukov V.Yu., Sautkin R.S., Voronin M.E., Alekseev N.V. Lithofacies Features of the Botuobinsky Horizon of the Southeastern Part of the Srednebotuobinskoye Oil and Gas Condensate Field (Eastern Siberia). Georesursy = Georesources. 2025;27(2):151–160. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.12

.png)