Перейти к:

Подошва криолитозоны и предпосылки существования газогидратов на месторождении Т севера Западной Сибири

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.2

Аннотация

Обобщены исходные данные для расчета интервала стабильности газовых гидратов на месторождении Т Западной Сибири – температура разреза, пластовое давление, плотность газа по воздуху, минерализация пластовых вод. Определение положения подошвы криолитозоны моделировалось комплексированием термоградиента, рассчитанного при испытаниях скважин и положения подошвы многолетнемерзлых пород (ММП) по данным каротажа удельного электрического сопротивления.

В связи с неоднозначностью определения положения подошвы ММП и криолитозоны построены два варианта карт подошвы криолитозоны – минимальный и максимальный. Соответственно, было построено два варианта карт подошвы зоны стабильности газогидратов – минимальный и максимальный. Показано, что верхние газонасыщенные пласты месторождения Т находятся в зоне стабильности газогидратов.

Для цитирования:

Агалаков С.Е., Салова К.В., Сизько Ю.А. Подошва криолитозоны и предпосылки существования газогидратов на месторождении Т севера Западной Сибири. Георесурсы. 2025;27(3):25-35. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.2

For citation:

Agalakov S.E., Salova K.V., Sizko Yu.A. The bottom of the cryolithic zone and conditions for the formation of gas hydrates at the T field in the north of West Siberia. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):25-35. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.2

Введение

Газовые гидраты представляют собой особую форму существования природного газа и являются потенциальным и стратегически важным сырьем. За 2015–2020 гг. в России защищено не менее 25 научных диссертаций по темам, связанным с газогидратами, подано более 50 заявок на получение патентов РФ (Шиц и др., 2021). За последние несколько лет количество публикаций, посвященных газогидратам, еще более возросло. Одним из важных направлений исследования газовых гидратов является их изучение в естественном природном залегании.

Подход к газогидратам как ресурсному потенциалу Западной Сибири в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века развивался усилиями Васильева В.Г, Трофимука А.А., Макогона Ю.Ф. (Васильев и др., 1970; Макогон, 1985; Трофимук и др., 1983), якутских ученых Никитина С.П., Царева В.П., Черского Н.В. (Никитин и др., 1982; Царев, 1976; Черский и др., 1983, 1987). В 80-х годах оценки ресурсов выполнялись в Ленинграде Барканом Е.С., Гинсбургом Г.Д., Вороновым А.Н., Якуцени В.П. (Баркан и др., 1983, 1989; Гинсбург и др., 1990). В Тюмени особенности газогидратных процессов в недрах Западной Сибири исследовались Агалаковым С.Е., Ненаховым В.А., Курчиковым А.Р., Царевым В.П. (Агалаков и др., 1990, 1996, 2003, 2019; Агалаков, 2010; Курчиков, 1984; Ненахов, 1982). В XXI веке активно занимаются оценками ресурсов и методами разработки газогидратов Басниев К.С., Истомин В.А., Леонов С.А., Перлова Е.В., Сухоносенко А.Л., Якушев В.С. (Басниев и др., 2010; Леонов, 2010; Якушев и др., 2007, 2014; Перлова и др., 2017; Перлова, 2018; Сухоносенко, 2013). В литературе появляются обзоры по проблематике газовых гидратов (Якуцени, 2015; Гудзенко и др., 2016; Шиц и др., 2021).

Хотя основные ресурсы газогидратов приурочены к отложениям морских шельфов, газогидраты в отложениях континентальной части также обладают значимым потенциалом. В Западной Сибири в этом отношении выделяется надсеноманские отложения. Достигнутая к настоящему времени изученность их строения и свойств позволяет анализировать и моделировать характеристики, являющиеся ключевыми для оценки ресурсов газогидратов.

Методика определения положения подошвы стабильности газовых гидратов

Основные характеристики, определяющие равновесные термобарические условия существования газогидратов в поровом пространстве (Макогон, 1985) – температура разреза, пластовое давление, плотность газа по воздуху, минерализация пластовых вод.

Для расчета подошвы стабильности газогидратов в толще горных пород использована усовершенствованная формула, предложенная в работе (Пономарев, 1960).Формула получена на основе обработки экспериментальных данных по условиям гидратообразования природных газов различного состава.

Методика и необходимые для расчета региональной карты подошвы интервала стабильности газогидратов данные для условий Западной Сибири по температуре разреза, характеристике пластового давления, минерализации пластовых вод и составу газа были собраны и обобщены в работе (Агалаков и др., 2023).

Методика изучения температурного режима разреза

Ключевым фактором существования газогидратов является охлажденность разреза, вызванная наличием многолетнемерзлых пород (ММП). Для определения глубины подошвы криолитозоны применены следующие подходы (Володько, 1989; Ирбэ, 1974; Острый, 1969; Агалаков, Ненахов, 1990; Курчиков, Агалаков, 2004).

- Прямым и наиболее надежным методом определения температурного режима разреза является термометрия в выстоявшихся скважинах – метод определения геотемпературного градиента (ОГГ).

- Положение подошвы криолитозоны и значение градиента температуры в подмерзлотных отложениях определяется также и по результатам интерпретации данных температурных измерений при опробовании отдельных интервалов в скважинах.

- Используются материалы ГИС. По ГИС определяется положение подошвы ММП:

- термометрия в невыстоявшихся скважинах по изгибу термограммы отбивки цементного кольца (ОЦК),

- каротаж электрического сопротивления (физической основой является эффект повышения сопротивления породы при замещении поровой воды диэлектриком – льдом),

- кавернометрия – для льдосодержащих пород характерны каверны.

При построении карт подошвы криолитозоны учитывается, что высокая минерализация пластовых вод и высокая глинистость разреза приводит к тому, что подошва криолитозоны может проходить существенно ниже подошвы ММП. Поэтому для каждого района и площади проводится изучение возможности корректного перехода от подошвы ММП к подошве криолитозоны.

Результаты региональных исследований

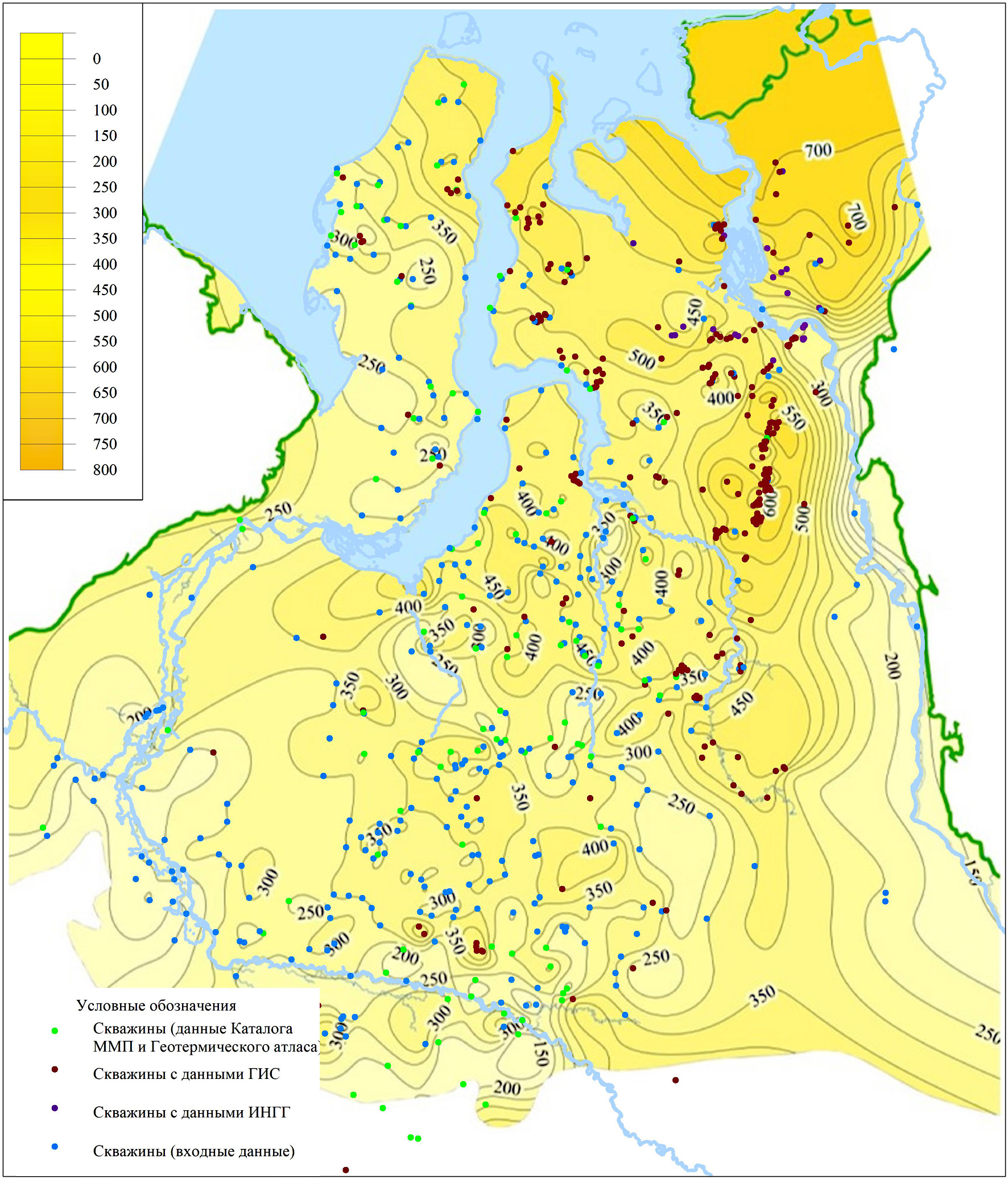

Построение региональных карт подошвы криолитозоны Западной Сибири выполнено с привлечением материалов ГИС по 735 скважинам. При построении также использованы литературные данные (Балобаев, Левченко, 1988; Девяткин, 1993), данные каталога ММП (Ан и др., 2002) и Геотермического Атласа (Геотермический атлас Сибири..., 2012). Карта (рис. 1) построена исключительно с учетом комплекса имеющихся данных по скважинам в исследуемом районе (Агалаков и др., 2023). Наземные геофизические методы, а также другие подходы, связанные с модельными представлениями о формировании-расформировании многолетнемерзлых пород, при построении не использованы.

Рис. 1. Карты глубин подошвы криолитозоны Западной Сибири (Агалаков и др., 2023)

Следует отметить обширную меридионально вытянутую зону повышенной мощности криолитозоны на запад от реки Енисей. Здесь по сравнению с западными и центральными областями в интервале ММП располагаются породы с более высокой песчанистостью и льдистостью, которые характеризуются медленным подъемом подошвы криолитозоны вследствие потепления климата. В целом, построенная карта согласуется с опубликованными ранее картами (Баулин, 1985; Геокриология СССР..., 1989) и, по мнению авторов, является надежной актуализированной основой для определения интервала стабильности газогидратов Западной Сибири.

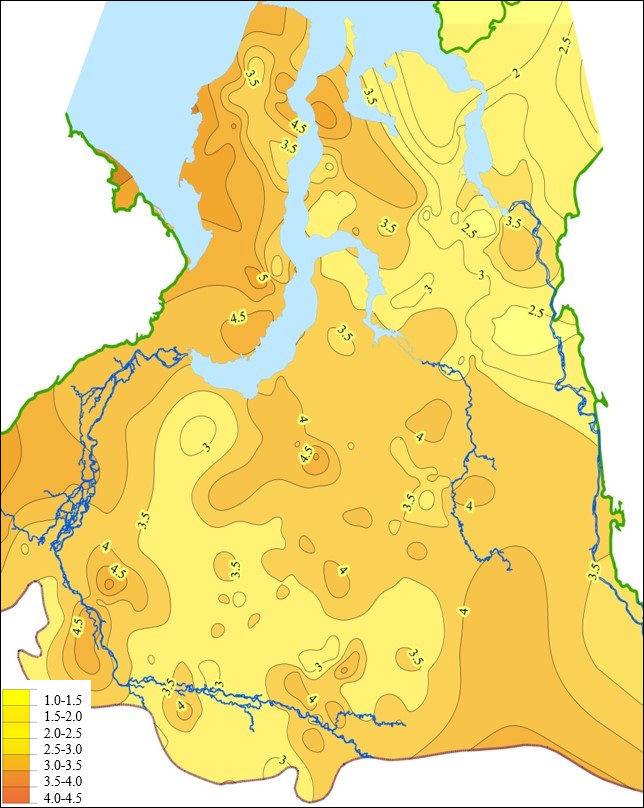

Полученная авторами итоговая карта температурного градиента по территории Западно-Сибирского бассейна представлена на рис. 2 (Агалаков и др., 2023). На представленной карте по изолинии 3,5 град/100 м локализуются области пониженного геотемпературного градиента – северо-восточная область восточной части Гыданского полуострова, Енисей-Хатангского регионального прогиба и Большехетской впадины, а также область Обь-Надымского междуречья. К области повышенных геотемпературных градиентов относятся запад региона и Надым-ПУР-Тазовское междуречье.

Рис. 2. Карта температурного градиента подмерзлотных толщ Западной Сибири (Агалаков и др., 2023)

Результаты исследований на месторождении Т

На северо-востоке Западной Сибири, наряду с повышенной мощностью ММП, выявлен ряд месторождений с относительно неглубоко залегающими газовыми залежами. Одним из них является месторождение Т (рис. 3). Авторы работы решили более детально изучить месторождение и определить возможность существования газовых гидратов в выявленных залежах долганской и дорожковской свиты.

Рис. 3. Обзорная карта с расположением месторождения Т. Х, Z – ближайшие скважины с термометрией в выстоявшихся скважинах.

Геологическое строение

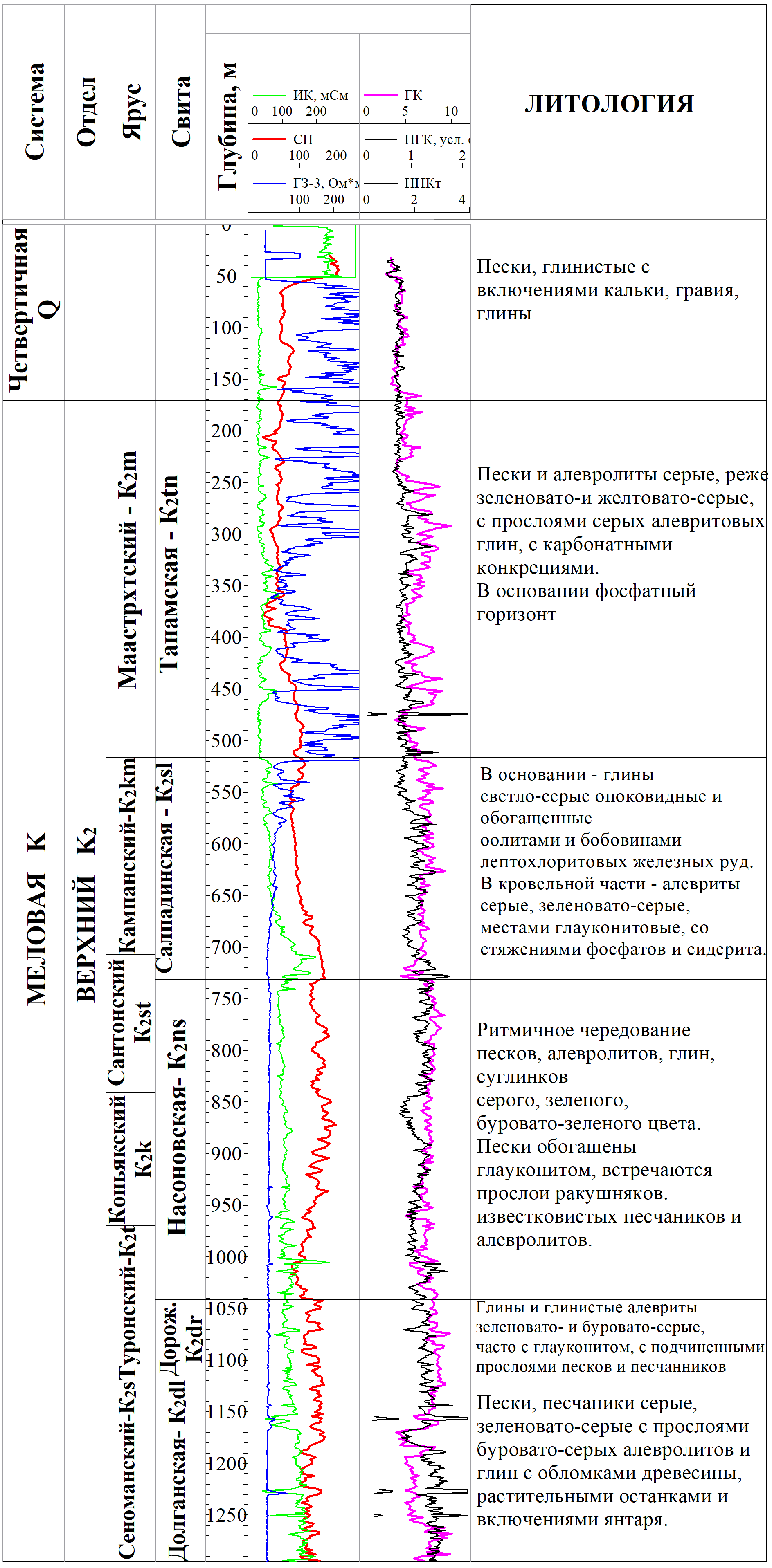

В мерзлом состоянии на месторождении Т находятся (сверху вниз) четвертичные отложения, а также отложения танамской (маастрихт – датский ярусы) и салпадинской (кампанский ярус) свит (рис. 4).

Рис. 4. Верхняя часть сводного геологического разреза месторождения Т

Разрез сложен песчано-глинистыми отложениями, причем глинистость возрастает вниз по разрезу. На месторождении мерзлые породы не изучены. Литология дана по описанию стратиграфических подразделений на стратиграфических схемах. Физические свойства пород изучены на соседнем месторождении Х до глубины 380 м. До этой глубины суммарная естественная влажность в зависимости от гранулометрического состава пород изменяется от 0,17 до 0,33 д.е. и от глубины не зависит. Коэффициент пористости изменяется от 0,18 до 0,54. Содержание солей не превосходит 0,13%.

Подошва ММП проходит в глинистых отложениях салпадинской свиты, что по сравнению с песчаными отложениями затрудняет определение ее положения по ГИС вследствие постепенного перехода от льдистых пород к породам, не содержащим льда.

Продуктивные газонасыщенные отложения представлены пластами Др и Дл дорожковской и долганской свит.

Отложения долганской свиты имеют прибрежно-континентальный генезис – неравномерное переслаивание песчаников мелкозернистых с прослоями углисто-слюдистого материала и аргиллитоподобных глин, аргиллитов и алевролитов с прослоями и линзами углей.

Коллекторы пластов Дл имеют повсеместное распространение. Коллекторские свойства высокие. По керну в коллекторе пористость изменяется от 3 до 41%, в среднем – 31%.

Пласты прибрежно-морской дорожковской свиты (Др) сложены зеленовато-буровато-серыми глинами и алевролитами, нередко с глауконитом и конкрециями сидерита с редкими прослоями песков и песчаников серых, мелкозернистых. Коллекторские свойства хуже, чем в пластах Дл. По керну в коллекторе пористость изменяется от 1,6 до 38,5%, в среднем – 30%.

Температурный режим

На месторождении Т в выстоявшихся скважинах термометрия не проводилась.

Ближайшая термометрия в выстоявшихся скважинах проведена на месторождениях X и Z, при этом на месторождении Z температура измерена только до глубины 380 м.

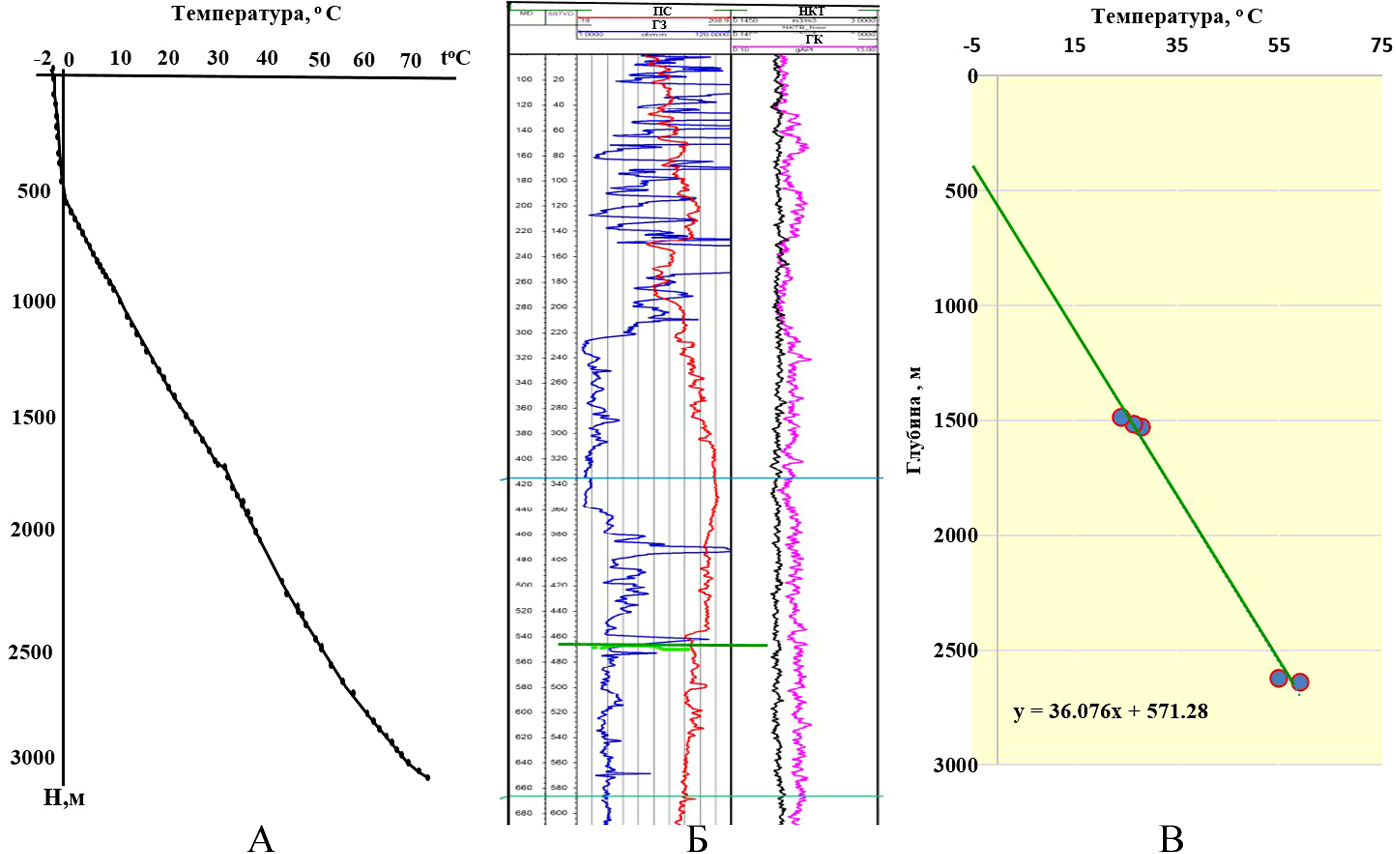

Месторождение Х находится в 300 км от исследуемого месторождения Т. По термометрии на месторождении Х подошва криолитозоны 550 м (рис. 5). По градиенту испытаний термометрии подошва криолитозоны – 570 м. По каротажу удельного электрического сопротивления (КС) подошва ММП на глубине 550 м соответствует выраженному переходу от 25 Омм к 15 Омм.

Рис. 5. Определение положения подошвы криолитозоны по данным термометрии (А), ГИС (Б) и термоградиента (В) на месторождении Х

По данным лабораторных исследований на соседнем месторождении Z снижение температуры начала замерзания пород вследствие незначительной засолоненности и высокой влажности разреза находится в диапазоне от –0,17 до 0,23 °С, что при среднем термоградиенте 3 °С на 100 м разреза дает разницу в положении подошвы ММП и криолитозоны не более 8 м, то есть менее погрешности определения другими методами. Этот факт был учтен при прогнозировании положения подошвы криолитозоны по данным о подошве ММП.

Таким образом, тремя различными методами получен сопоставимый результат, что дает основание для использования двух косвенных методов для восстановления температурного режима разреза для месторождения Т.

На месторождении Т определение положения подошвы криолитозоны моделировалось комплексированием термоградиента, рассчитанного при испытаниях скважин и положения подошвы ММП по данным каротажа удельного электрического сопротивления.

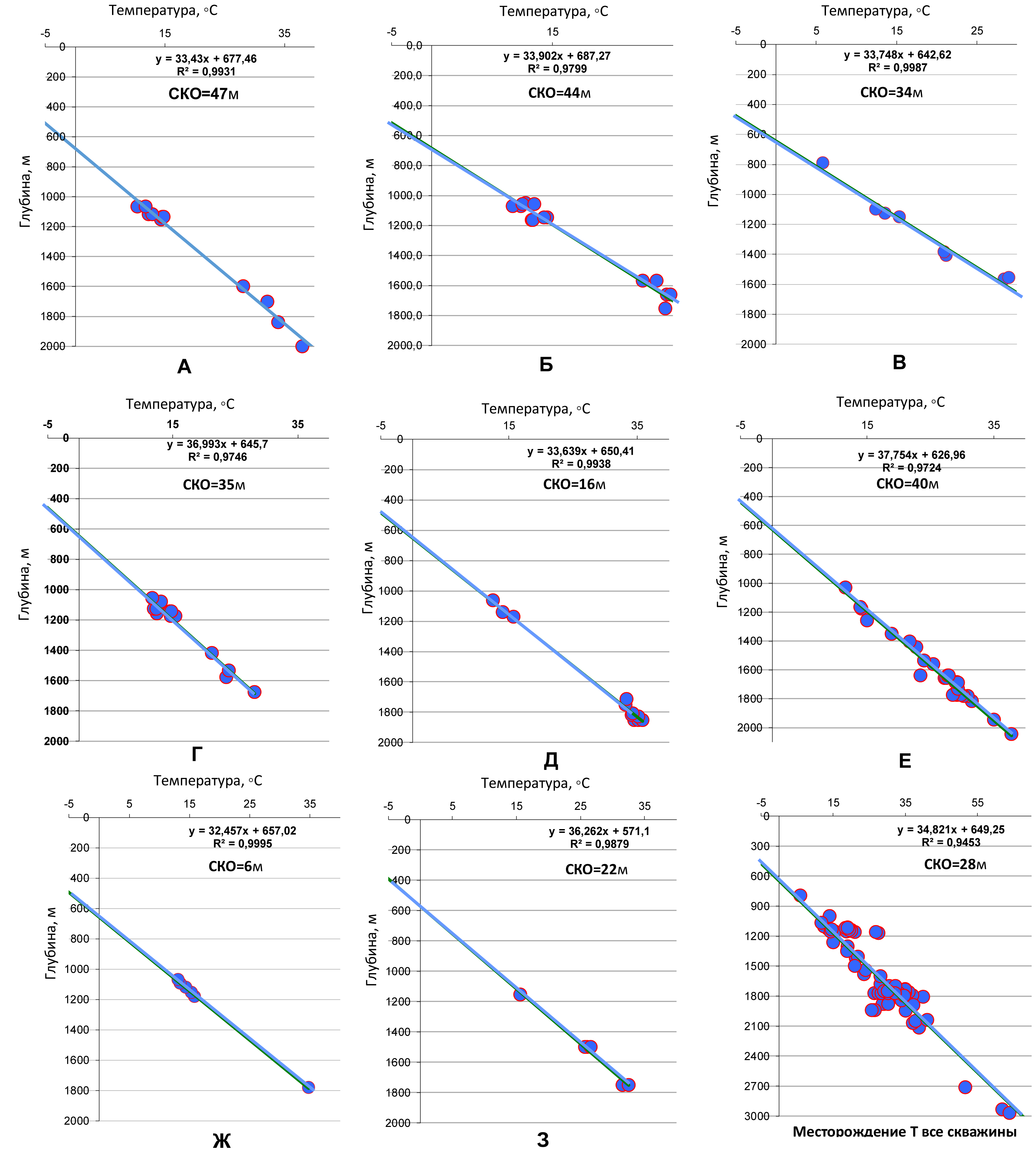

В результате по термоградиенту удалось рассчитать положение нулевой изотермы по 8 скважинам (рис. 6), относительно равномерно расположенным в купольной части структуры. При этом диапазон значений составил 626–687 м, со средним значением 649 м. Среднеквадратическое отклонение (СКО) определения глубины нулевой изотермы для разных скважин находится в диапазоне 6–47 м. Среднее значение СКО составило 28 м.

Рис. 6. Определение положения подошвы криолитозоны для исследуемого района по термоградиенту результатов испытаний скважин А-З

Одну скважину с минимальным количеством определений (З) не приняли в расчет, поскольку в ней глубина подошвы криолитозоны отличается от общей выборки на 70 м, что в 3,5 раза больше отклонения от среднего по остальным скважинам.

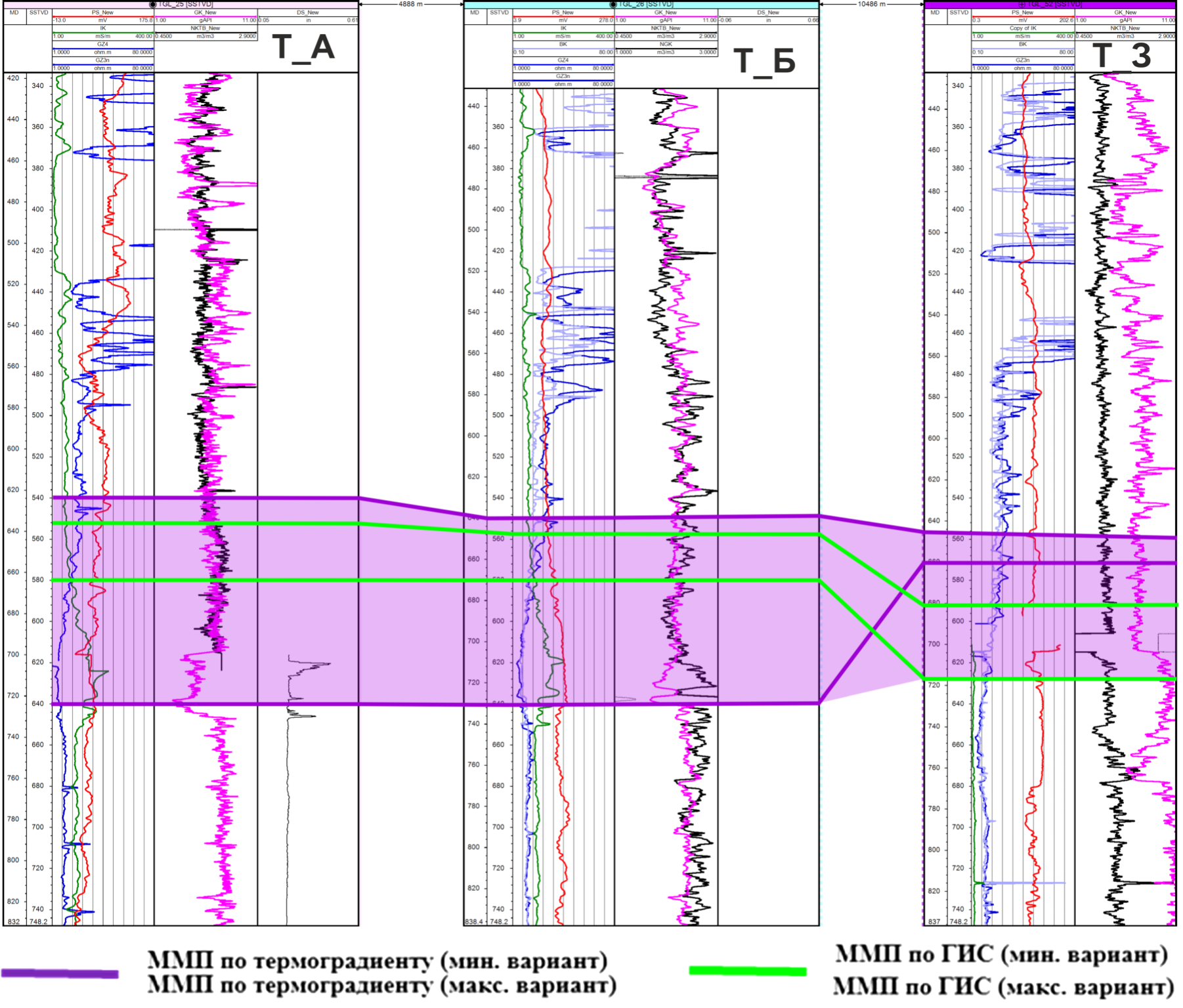

По ГИС на месторождении подошва ММП в связи с неопределенностью показаний каротажа сопротивлений определена для двух вариантов – по снижению сопротивления пород от 25 и от 15 Омм. Всего удалось использовать каротажные диаграммы по 17 скважинам для определения положения подошвы ММП.

Сопоставление определения положения подошвы ММП по данным ГИС и нулевой изотермы по термоградиенту оказалось возможным по трем скважинам T_A, T_Б и T_З (рис. 7).

Рис. 7. Скважины с наличием ГИС и испытаний в пластах дорожковской и долганской свит. Диапазон неопределенности положения подошвы криолитозоны показан сиреневым фоном.

Неопределенность определения подошвы ММП по ГИС составила ±20 м. Отличие положения подошвы ММП от подошвы криолитозоны за счет минерализации пластовых вод, как отмечалось выше, не превосходит 8 метров.

В итоге, неопределенности определения подошвы криолитозоны по данным ГИС и испытаний (28 м) сопоставимы. При этом есть хорошее соответствие этих методов в среднем по скважинам: среднее значение по термоградиенту – 649 м, среднее значение по ГИС – 652 м.

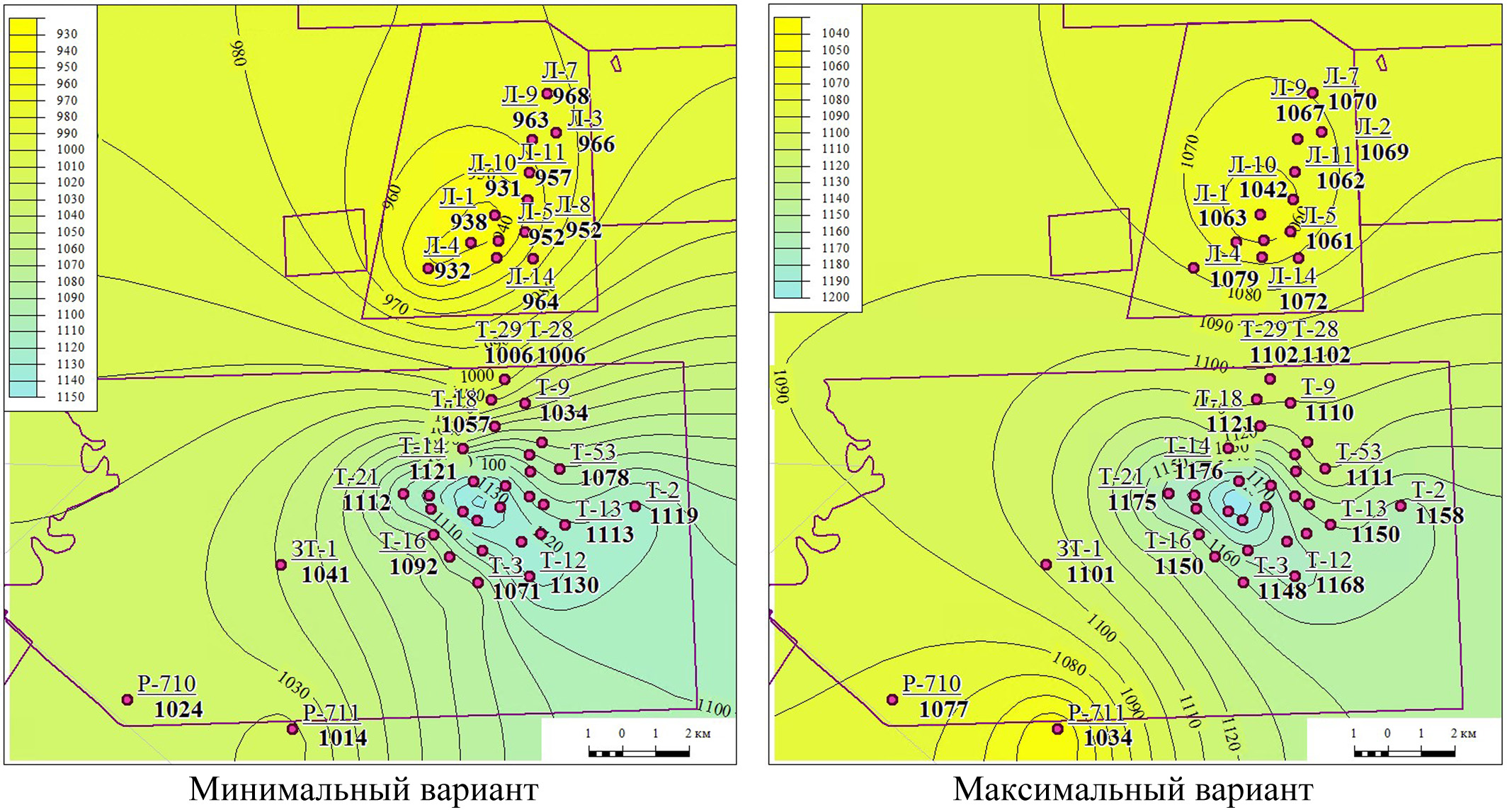

В связи с неоднозначностью определения положения подошвы ММП и криолитозоны принято решение построить два возможных варианта карты подошвы криолитозоны – минимальный и максимальный (рис. 8).

Рис. 8. Карты положения подошвы криолитозоны исследуемого района в минимальном и максимальном вариантах

Выполнена работа по определению других необходимых параметров для расчета положения подошвы зоны стабильности газогидратов – пластового давления, минерализации пластовых вод и состава природного газа.

Пластовое давление

По данным испытаний в пластах Др и Дл аномально-высокого давления не зафиксировано. Коэффициент аномальности при расчетах принят равным 1.

Минерализация пластовых вод и состав газа

В таблице 1 приведены данные по минерализации пластовых вод и составу газа.

Табл. 1. Минерализация пластовых вод и состав газа

Диапазон изменения минерализации пластовых вод составил 7600–8900 мг/л. Для расчетов принято среднее значение минерализации М = 8395 мг/л.

Природный газ метанового состава (метана около 99%); плотность газа по воздуху изменяется в диапазоне 0,559–0,563 при среднем значении Р = 0,561.

В соответствии с двумя вариантами карты подошвы криолитозоны построено 2 варианта карты подошвы зоны стабильности газогидратов – минимальный и максимальный (рис. 9).

Рис. 9. Два варианта положения подошвы стабильности газогидратов на месторождении Т

В максимальном варианте подошва зоны стабильности газогидратов залегает в интервале глубин 1100–1180 м, в минимальном – 1005–1140 м.

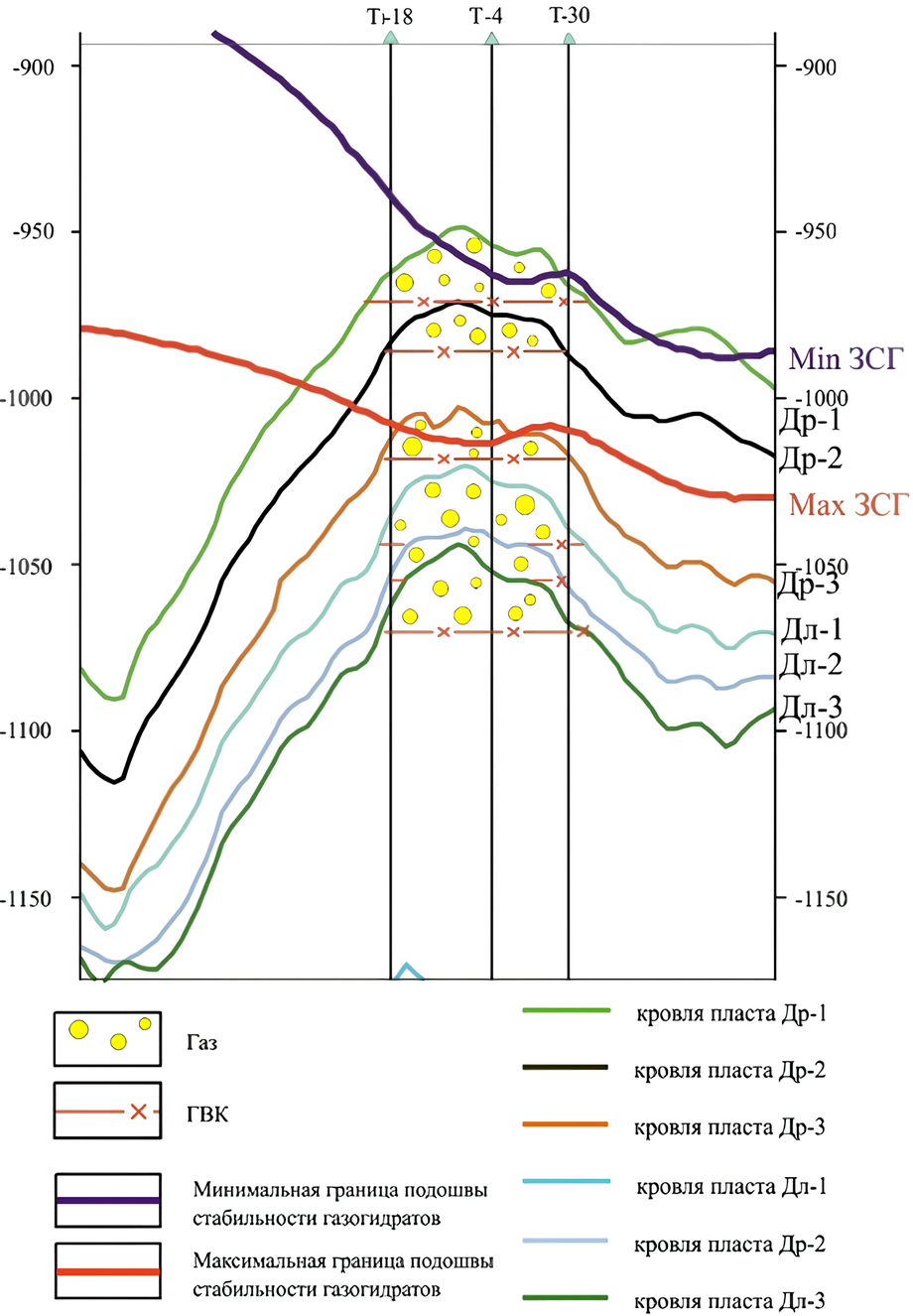

Согласно полученным построениям, в зоне стабильности газогидратов находится как минимум верхняя часть залежи пласта Др-1, как максимум – залежи пластов Др-1, Др-2 и верхняя часть залежи пласта Др-3 (рис. 10).

Рис. 10. Положение подошвы зоны стабильности газогидратов на геологическом разрезе месторождения Т. ЗСГ – зона стабильности газогидратов.

Выводы

В научной литературе, касающейся газогидратов Западной Сибири, в основном обсуждалось наличие газогидратов на Мессояхском месторождении. Настоящая работа предлагает еще один перспективный на наличие природных газовых гидратов объект изучения – месторождение Т.

Обобщены данные по температурному режиму разреза, составу природного газа, пластовым давлениям и минерализации пластовых вод месторождения Т.

В связи с имеющимися неопределенностями в температурном режиме разреза расчеты подошвы криолитозоны и, соответственно, подошвы стабильности газогидратов для месторождения Т выполнены в максимальном и минимальном вариантах.

Впервые показано, что верхние газонасыщенные пласты месторождения Т находятся в зоне стабильности газогидратов.

Дальнейшие исследования должны быть связаны с:

- выполнением температурных измерений в выстоявшихся скважинах;

- анализом результатов испытаний в газовых и газогидратных интервалах разреза;

- проведением специальных исследований ГИС в потенциально гидратосодержащих интервалах разреза;

- проведением газогидратных лабораторных исследований на керне продуктивных пластов;

- выполнением работ по извлечению герметизированного керна с неразложившимися газогидратами, его изучению как на скважине, так и в специализированной лаборатории;

- оценкой запасов газа, адаптация технологии разработки газовых залежей с учетом их гидратонасыщенности.

Финансирование

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

Список литературы

1. Агалаков С.Е., Ненахов В.А. (1990). Промыслово-геофизические характеристики геологического разреза криолитогидратозоны Западной Сибири. Сб. тр.: Ресурсы нетрадиционного газового сырья и проблемы его освоения. Ленинград: ВНИГРИ, с. 228–236.

2. Агалаков С.Е., Бочкарёв В.С., Царев В.П. (1996). Особенности строения криолитозоны полуострова Ямал. Сб. тр.: Биоразнообразие Западной Сибири — результаты исследований. Тюмень: ИПОС СО РАН, с. 103–118.

3. Агалаков С.Е., Курчиков А.Р., Бабурин А.Н. (2003). Геологогеофизические предпосылки существования газогидратов в туронконьякских отложениях Восточно-Мессояхского месторождения. Тезисы конф.: ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ В ЭКОСИСТЕМЕ ЗЕМЛИ – 2003. Новосибирск, с. 15.

4. Агалаков С.Е. (2010). Ресурсы газа в зонах стабильности газогидратов на севере Западной Сибири. Доклад на Международной конференции «К новым открытиям через интеграцию геонаук». Санкт-Петербург.

5. Агалаков С.Е., Новосёлова М.Ю. (2019). Газоносность надсеноманских отложений Западной Сибири. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ, (4), с. 10-23. https://doi.org/10.31660/0445-0108-2019-4-10-23

6. Агалаков С.Е., Кузовков А.А., Озирная Е.Т., Плавник А.Г. (2023). Региональные построения карт мощности криолитозоны и подошвы интервала стабильности газогидратов Западной Сибири. Экспозиция Нефть Газ, 8, с. 46–55. DOI 10.24412/2076-6785-2023-8-46-55

7. Ан В.Н., Девяткин В.Н., Курчиков А.Р. (2002). Каталог мерзлотно-геотермической информации Западно-Сибирского региона.

8. Балобаев В.Т., Левченко А.И. (1988). Глубокое промерзание и динамика теплового поля верхней части земной коры Западной Сибири. Нефтегеологические интерпретации теплового режима недр Западной Сибири. Тюмень, c. 31–41.

9. Баркан Е.С., Воронов А.Н. (1983). Оценка ресурсов газа в зонах возможного гидратообразования. Советская геология, 8, с. 26–29.

10. Баркан Е.С., Безруков В.М., Гинзбург Г.Д. и др. (1989). Нетрадиционные источники углеводородного сырья, под ред. В.П. Якуцени. Москва: Недра, Министерство геологии СССР, Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геолого-разведочный институт, 223 с.

11. Басниев К.С., Сухоносенко А.Л. (2010). Перспективы освоения ресурсов газогидратных месторождений. Газовая промышленность, 1(641), с. 22–23. EDN: KZDXOJ

12. Баулин В.В. (1985). Многолетнемерзлые породы нефтегазоносных районов СССР. Москва: Недра, 176 с.

13. Васильев В.Г., Макогон Ю.Ф., Требин Ф.А., Трофимук А.А., Черский Н.В. (1970). Свойства природных газов, находящихся в земной коре в твёрдом состоянии, образующих газогидратные залежи. Открытия, изобретения и товарные знаки, 10, с. 3–5.

14. Володько Б.В. (1979). О возможности определения по данным метода самопроизвольной поляризации мощности мерзлых терригенных толщ. Инженерное мерзлотоведение. Новосибирск: Наука, 208 с.

15. Геокриология СССР. Западная Сибирь (1989). Под ред. Э.Д. Ершова. Москва: Недра, 454 с.

16. Геотермический атлас Сибири и Дальнего Востока (2012). ИНГГ СО РАН. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А. (1990). Геологические модели газогидратообразования. Литология и полезные ископаемые, 2, с. 76–87. EDN: BEZURY

17. Гудзенко В.Т., Вареничев А.А., Громова М.П. (2016). Газогидраты. Информационно-аналитический обзор. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 5, с. 39–68. EDN: VWNVKH

18. Девяткин В.Н. (1993). Тепловой поток криолитозоны Сибири. Новосибирск: Наука, 165 с.

19. Дучков А.Д., Курчиков А.Р., Лысак С.В., Балобаев В.Т. и др. (1987). Тепловое поле недр Сибири. Новосибирск: Наука, 196 с.

20. Ирбэ Н.А. (1974). Особенности интерпретации промыслово-геофизических материалов в низкотемпературном разрезе Западной Сибири на этапе поисково-разведочных работ. Вопросы геологии и бурения скважин в зоне мерзлых пород на нефтяных и газовых месторождениях Западной Сибири, вып. 65, с. 98–120.

21. Истомин В.А., Якушев В.С. (1992). Газовые гидраты в природных условиях. Москва: Недра, 236 с. EDN: YSOMOR

22. Курчиков А.Р. (1984). Оценка возможности поиска залежей гидратов природного газа по геотермическим данным. ЗапСибНИГНИ, вып. 191, с. 65–76.

23. Курчиков А.Р., Агалаков С.Е. (2004). Мощность многолетнемерзлых пород (ММП) и геотермический режим верхней части разреза Севера Западной Сибири. Горные ведомости, 4, с. 21–37.

24. Леонов С.А. (2010). Перспективы гидратоносности надсеноманских отложений севера Западной Сибири. Автореферат канд. дисс. Москва, 24 с. EDN: QEPEXH

25. Макогон Ю.Ф. (1985). Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование. Москва: Недра, 231 с.

26. Ненахов В.А. (1982). Исследование особенностей разработки газогидратных месторождений с целью повышения газоотдачи пласта. Автореферат канд. дисс. Москва, 20 с.

27. Никитин С.П., Царев В.П., Черский Н.В. (1982). Рекомендации по учету влияния газогидратного процесса на оценку перспектив газоносности Западной Сибири. Якутск, 30 с.

28. Острый Г.Б. (1969). Методика выделения мерзлых пород в разрезе. Вопросы геологии и бурения и добычи в зоне мерзлых пород на нефтяных и газовых месторождениях Западной Сибири, вып. 18.

29. Перлова Е.В., Леонов С.А., Хабибуллин Д.Я. (2017). Приоритетные направления освоения газогидратных залежей России. Проблемы ресурсного обеспечения газодобывающих районов России. Москва: Газпром ВНИИГАЗ, с. 224–228. EDN: ZIWHED

30. Перлова Е.В. (2018). Подготовка ресурсов гидратного газа для развития минерально-сырьевой базы газодобычи ПАО «Газпром». Научно-технический сборник Вести газовой науки, 3(35), с. 256–263. EDN: MUVKAI

31. Пономарев Г.В. (1960) Условия образования гидратов природных и попутных газов. Выпуск 2. Куйбышев: НИИНП, с. 49-55.

32. Сухоносенко А.Л. (2013). Термогидродинамическое моделирование процессов разработки газогидратных месторождений. Автореферат дисс. канд. тех. наук. Москва, 28 с.

33. Трофимук А.А., Макогон Ю.Ф., Толкачев М.В. (1983). О роли газогидратов в процессах аккумуляции углеводородов и формировании их залежей. Геология и геофизика, 6, с. 3–15. EDN: PNJVIA

34. Царев В.П. (1976). Особенности формирования, методы поиска и разработки скоплений углеводородов в условиях вечной мерзлоты. Якутск: Якутское книжное издательство, 216 с.

35. Черский Н.В. и др. (1983). Исследование и прогнозирование условий накопления ресурсов газа в газогидратных залежах. Якутск: Якутский филиал СО АН СССР, 156 с.

36. Черский Н.В., Никитин С.П. (1987). Изучение газоносности зон гидратообразования СССР. Якутск, 176 с.

37. Шиц Ю.А. и др. (2021). Газовые гидраты: краткий обзор современных российских исследований в 2015–2020 гг. Газовая промышленность, 2(812), с. 46–56. EDN: VLUUKQ

38. Якуцени В.П. (2015). Газогидраты — нетрадиционное газовое сырье, их образование, свойства, распространение и геологические ресурсы. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 10(4). https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2015

39. Якушев В.С. и др. (2014). Газовые гидраты в Арктике и мировом океане: особенности залегания и перспективы освоения. Москва: Недра, 251 с. EDN: VNKPSF

40. Якушев В.С., Истомин В.А., Перлова Е.В. (2007). Ресурсы и перспективы освоения нетрадиционных источников газа в России. Москва: ВНИИГАЗ, 86 с. EDN: QKGWFP

Об авторах

С. Е. АгалаковРоссия

Сергей Евгеньевич Агалаков – доктор геол.-минерал. наук, старший эксперт экспертно-аналитического управления

625048, Тюмень, ул. Максима Горького, д. 42

К. В. Салова

Россия

Ксения Владимировна Салова – главный специалист управления геолого-разведочных работ Север Западной Сибири

625048, Тюмень, ул. Максима Горького, д. 42

Ю. А. Сизько

Россия

Юлия Андреевна Сизько – ведущий специалист управления геолого-разведочных работ Север Западной Сибири

625048, Тюмень, ул. Максима Горького, д. 42

Рецензия

Для цитирования:

Агалаков С.Е., Салова К.В., Сизько Ю.А. Подошва криолитозоны и предпосылки существования газогидратов на месторождении Т севера Западной Сибири. Георесурсы. 2025;27(3):25-35. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.2

For citation:

Agalakov S.E., Salova K.V., Sizko Yu.A. The bottom of the cryolithic zone and conditions for the formation of gas hydrates at the T field in the north of West Siberia. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):25-35. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.2

.png)