Перейти к:

Дестабилизация внутримерзлотных газогидратов при их взаимодействии с криопэгами. Результаты экспериментального моделирования

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.6

Аннотация

В представленной работе на основе экспериментального моделирования рассмотрено влияние состава природных солевых растворов (криопэгов) на основные характеристики солепереноса и условия диссоциации поровых газогидратных образований в мерзлых породах. Исследования проводились на искусственно приготовленных мерзлых гидратонасыщенных песчаных грунтах, которые контактировали с замороженными солевыми растворами различного химического состава при атмосферном давлении и постоянной отрицательной температуре ~ –6 °C, т.е. в условиях проявления эффекта самоконсервации поровых гидратов метана.

В ходе экспериментального моделирования выявлено, что изменение соотношения содержания солей NaCl и MgCl2 в контактном растворе значительно влияет на процессы солепереноса и критическую концентрацию, вызывающую диссоциацию порового гидрата метана. Так, с понижением содержания NaCl (и повышением MgCl2 соответственно) в солевом растворе интенсивность солепереноса и процессов диссоциации газогидратов в мерзлом грунте увеличивается.

На основе метода ЯМР-релаксометрии проведена экспериментальная оценка фазовых превращений в мерзлых гидратосодержащих песчаных породах при их контакте с замороженными солевыми растворами. Полученные результаты указывают на закономерное продвижение во времени фронта повышенного содержания жидкой фазы воды в направлении миграционного потока соли. Как показывают ЯМР исследования, интенсивность продвижения фронта жидкой компоненты повышается в соответствии с увеличением миграционной способности ионов солей в ряду Na2 SO4 – NaCl – MgCl2.

Результаты экспериментального моделирования позволяют обосновать возможность дестабилизации внутримерзлотных газогидратных образований за счет перетоков и миграции различных природных солевых растворов (например, криопэгов или морской воды) вызванных как природными, так и техногенными причинами.

Ключевые слова

Для цитирования:

Чувилин Е.М., Кривохат Е.О., Буханов Б.А., Екимова В.В., Мухаметдинова А.З. Дестабилизация внутримерзлотных газогидратов при их взаимодействии с криопэгами. Результаты экспериментального моделирования. Георесурсы. 2025;27(3):77-88. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.6

For citation:

Chuvilin E.M., Krivokhat E.O., Bukhanov B.A., Ekimova V.V., Mukhametdinova A.Z. Destabilization of intrapermafrost gas hydrates by salt migration from cryopegs: experimental results. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):77-88. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.6

Введение

Арктический регион широко известен своим огромным нефтегазовым потенциалом, что делает его одним из самых востребованных регионов для разведки и добычи углеводородов. Однако добыча углеводородов в Арктике осложнена многими факторами, один из которых – наличие многолетнемерзлых пород. Толщи многолетнемерзлых пород представляют собой сложную многокомпонентную систему, включающую в себя органоминеральный скелет, подземный лед, природные охлажденные солевые растворы (криопэги), а также газовые скопления, в том числе и в виде газогидратов. Газогидраты представляют собой кристаллические клатратные соединения, образующиеся из газа (в основном метана) и воды при определенных термобарических условиях (Макогон, 1974; Max, 2000). Газовые гидраты достаточно широко распространены в природе, а их способность аккумулировать значительные объемы природного газа – до 170 м³ метана на 1 м³ газогидрата – делает их весьма перспективными нетрадиционными источниками природного газа (Якушев, 2009; Makogon, 2010). Газовые гидраты могут существовать как в стабильном, так и в метастабильном состояниях, но в то же время они крайне чувствительны к любым изменениям окружающей среды (Chuvilin et al., 2018). Повышение температуры, снижение пластового давления, а также взаимодействие с различными химическими растворами могут привести к дестабилизации газовых гидратов, что, в свою очередь, влечет за собой интенсивное газовыделение, изменение тепловых, фильтрационных свойств и потерю механической прочности пород (Shakhova et al., 2019; Дзюбло и др., 2020; Chuvilin et al., 2019a, b)

Одним из факторов, вызывающих диссоциацию газовых гидратов в криолитозоне, может являться их взаимодействие с природными солевыми растворами – морской водой, а также внутримерзлотными солевыми растворами (криопэгами) (Chuvilin et al., 2019b; Малахова, 2020). Существует несколько возможных причин активизации этих процессов: миграция криопэгов в ходе эволюции криолитозоны и формирование подводной мерзлоты при трансгрессии арктических морей. Особую актуальность приобретают процессы солепереноса при вскрытии криопэгов и перетоках морской воды в ходе бурения разведочных и добывающих скважин нефтегазового комплекса.

На сегодняшний день влияние миграции и перетоков природных солевых вод на внутримерзлотные газогидратные образования изучено крайне слабо как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. Имеющиеся экспериментальные данные по изучению солепереноса в мерзлых гидратосодержащих породах (Chuvilin et al., 2019b, 2022a, 2023; Чувилин и др., 2023) касаются, в основном, чистых растворов солей (например, NaCl, MgCl2, KCl), природные же солевые растворы (криопэги и морская вода) содержат катионы и анионы различного состава.

Криопэгами, как известно, являются высокоминерализованные изолированные напорные отрицательно-температурные рассолы, которые возникают в результате криогенного метаморофизма. Их концентрация в криолитозоне может достигать 100 г/л и выше. Формирование криопэгов связано с отжатием при промерзании горных пород части водорастворимых солей и их криогенном концентрировании перед фронтом промерзания. При дальнейшем промерзании линзы высокоминерализованных растворов (криопэгов) могут оказаться внутри мерзлого массива. Многократно повторяющиеся циклы замерзания-оттаивания способствуют миграции и накоплению в грунтах высокоминерализованного порового раствора (Кияшко, 2014; Сухорукова, 2015; Стрелецкая, 2016). Криопэги в толще мерзлых пород встречаются в виде изолированных линз, которые отличаются невыдержанностью по размерам, залегают на различной глубине и не сообщаются между собой (Стрелецкая, Лейбман, 2002; Трофимов, Красилова, 2017). Согласно имеющимся исследованиям, криопэги в арктической зоне, как и морская вода, имеют морской тип химического состава (Кияшко, 2014; Аксенов, Геворкян, 2023). В таблице 1 представлено характерное содержание солей в составе криопэгов (Иванова и др., 2008; Шиманов и др., 2019).

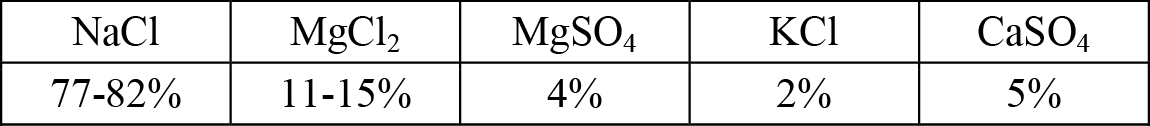

Табл. 1. Соотношение солей в составе криопэгов и морской воды (значения указаны в вес%)

Как видно из таблицы, в таких природных солевых растворах преобладает NaCl (до 80–82%), вторыми по содержанию являются соли магния (до 15%). Содержание солей калия и кальция не превышает обычно нескольких процентов.

На сегодняшний день процесс взаимодействия чистых солевых растворов (NaCl) с мерзлыми гидратосодержащими грунтами в экспериментальном плане рассмотрен достаточно подробно (Chuvilin et al., 2022b, c; Чувилин и др., 2023), однако воздействие смесей солей, характерных для природных солевых растворов, на мерзлые гидратосодержащие породы не исследовано – имеются лишь отдельные попытки учесть этот процесс в ходе математического моделирования (Малахова, Елисеев, 2020; Казакевич и др., 2022). В этой связи возникает необходимость проведения специального экспериментального моделирования для изучения влияния природных растворов солей (криопэгов) на дестабилизацию внутримерзлотных газогидратов в ходе их миграции и перетоков.

Методика экспериментального моделирования

Экспериментальное моделирование диссоциации поровых газовых гидратов в мерзлых породах в результате миграции солей включало следующие этапы:

1) приготовление искусственных грунтовых образцов, содержащих поровые гидраты метана, с использованием барокамеры высокого давления;

2) заморозка в барокамере гидратонасыщенных образцов и перевод их в метастабильное состояние путем снижения давления до атмосферного при фиксированной отрицательной температуре;

3) извлечение мерзлых гидратонасыщенных образцов из барокамеры;

4) осуществление взаимодействия мерзлых гидратосодержащих образцов, находящихся в условиях метастабильности, с замороженным солевым раствором при постоянной отрицательной температуре при атмосферном давлении (0,1 МПа).

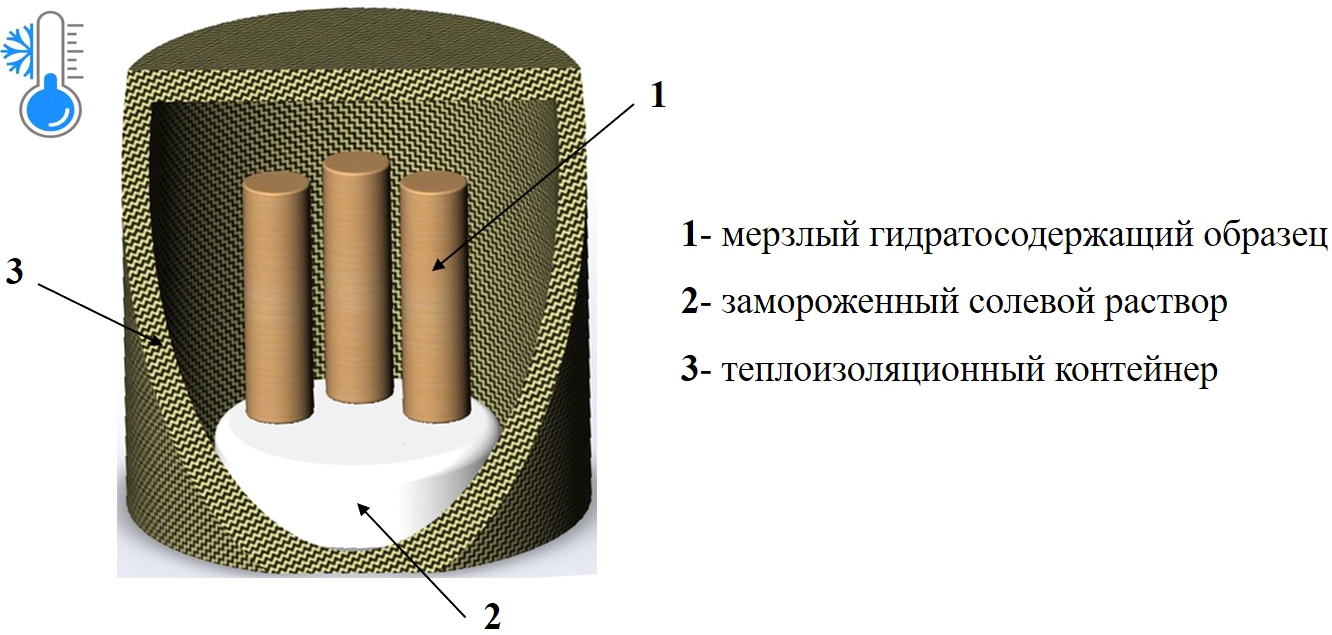

Экспериментальное моделирование выполнялось путем создания физического контакта исследуемых мерзлых гидратонасыщенных образцов в условиях самоконсервации с солевым раствором, близким по составу к морской воде и криопэгам, в твердом (замороженном) состоянии при атмосферном давлении, в герметичном теплоизолированном контейнере при постоянной отрицательной температуре –6 °С (рис. 1).

Рис. 1. Схема установки по взаимодействию мерзлых гидратосодержащих образцов с замороженным солевым раствором при давлении 0,1 МПа и фиксированной отрицательной температуре (–6 °С)

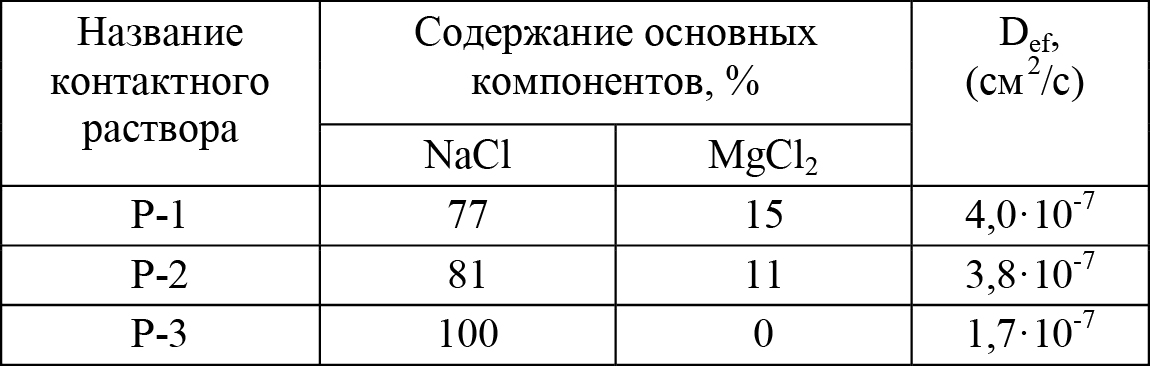

Для экспериментального моделирования использовались синтетические солевые растворы (Р1 и Р2), типичные по химическому составу для внутримерзлотных криопэгов в арктической зоне. Их химический состав представлен в табл. 2.

Табл. 2. Состав солевых растворов

Как следует из представленной таблицы 2, в составе солевых растворов преобладал NaCl – в диапазоне от 77 до 81%. Среди других солей в растворах присутствовали хлориды магния и калия, а также сульфаты магния и кальция. Для сравнения опыты выполнялись и на растворе чистого NaCl (далее Р-3).

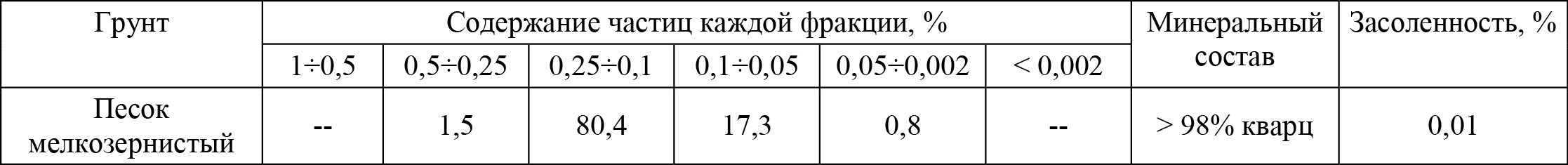

В качестве объекта исследования в экспериментах использовались образцы мелкозернистого песка нарушенного сложения. Основные характеристики песчаного грунта указаны в табл. 3. В песчаном грунте преобладала фракция 0,25–0,1 мм (80%), а доля пылевато-глинистых частиц не превышала 1%. По минеральному составу песок был кварцевым (содержание кварца превышает 98%), и его исходная степень засоленности не превышала 0,01%. Удельная активная поверхность составляла 0,6 г/м².

Табл. 3. Основные характеристики исследуемого грунта

Для экспериментального моделирования изготавливались песчаные образцы цилиндрической формы (d = 3 см, h = 9 см) с заданными значениями влажности (W = 12±1%), плотности (ρ = 1,85±0,02 г/см³) и пористости (φ = 39±1%), которые затем замораживались. Мерзлые песчаные образцы помещались в специальную барокамеру (рис. 2), в которой происходил процесс гидратонасыщения образцов с использованием охлажденного газа – метана. Барокамера (автоклав высокого давления) для гидратонасыщения имела объем 0,7 л с возможностью подачи газового давления до 8 МПа.

Рис. 2. Барокамера для искусственного гидратонасыщения грунтовых образцов (производство ООО «Криолаб» совместно с ЦКП «ФабЛаб и Мастерская», Россия)

Насыщение мерзлых песчаных образцов гидратом метана проводилось с использованием специальной методики, благодаря которой возможно получать равномерно гидратонасыщенные образцы с высоким содержанием гидрата – до 40–60% (Чувилин, Гурьева, 2009). Процесс гидратонасышения песчаных образцов в барокамере начинался при отрицательной температуре (около –6 °С) при подаче охлаждённого метана до 6 МПа. Это обеспечивало достижение равномерного распределения газогидрата по образцу, поскольку исключало перераспределение влаги при гидратообразовании. Затем, для повышения гидратонасыщенности образцов, использовался метод температурных циклов, при котором образцы подвергались процессу охлаждения-оттаивания в пределах от –6 °С до +3 °С при давлении метана выше равновесного. В целом процесс гидратонасыщения образцов длился не менее 2-х недель. После этого барокамера с мерзлыми гидратонасыщенными образцами охлаждалась до –8±1 °С с целью вымерзания остаточной влаги, далее давление снижалось ниже равновесного для установления режима самоконсерванции порового гидрата. Затем, барокамера с мёрзлыми образцами, содержащими метастабильный поровый гидрат, открывалась в холодильной комнате. Для полученных образцов определялись основные физические характеристики, в частности влажность (W), которая по образцу изменялась в пределах 12±1%, плотность ρ = 1,85±0,02 г/см³, пористость φ = 39±1%, а также коэффициент гидратности (доля поровой влаги, перешедшей в гидрат) Kh – около 0,47. После этого мерзлые гидратонасыщенные песчаные образцы приводились в контакт с замороженным 0,1н (0,1 г-экв/л) солевым раствором (Ср-ра). Эксперименты проводились при атмосферном давлении и постоянной температуре –6 °C. Через определенные промежутки времени образцы снимались с контактного раствора и поинтервально разделывались на слой толщиной 0,8±0,2 мм. Максимальное время взаимодействия мерзлого гидратосодержащего образца с замороженным раствором солей достигало 6 часов. За это время диссоциация порового гидрата в мерзлом образце в условиях метастабильности не превышала 11%.

Поинтервальная разделка образцов после эксперимента позволила оценить распределение влажности, газосодержания, коэффициента гидратности и накопление солей по высоте образца. Количество ионов солей, проникших в результате взаимодействия образцов с солевым раствором, определялось методом водных вытяжек с использованием кондуктометра МАРК 603 (ООО «Взор», Россия).

Алгоритм расчета основных показателей, определяемых в ходе экспериментального моделирования, представлен ниже. Для расчетов параметров гидратосодержания образцов для гидрата метана использовалось координационное число 5,9 (Давлетшина, Чувилин, 2020).

Коэффициент гидратности (Kh, д.ед.) определялся с использованием следующей формулы:

![]() ,

,

где Wh – количество влаги, перешедшей в гидрат (% по отношению к массе сухого образца), W – весовая влажность образца (%).

Также рассчитывалось изменение потока ионов соли через сечение образца (Js, г/см²·с):

![]() ,

,

где S – площадь поперечного сечения образца [см²], v – количество солей [г], t – время миграции соли [с].

Эффективный коэффициент диффузии (Def, см²/с) при миграции солей определялся по следующей формуле:

![]() ,

,

где Js – изменение потока ионов соли через сечение образца [г/см²·с], gradC – градиент концентрации [г/см⁴].

Результаты экспериментального моделирования

В результате проведенного экспериментального моделирования получены данные о миграции и аккумуляции ионов солей и последующей диссоциации порового газового гидрата при взаимодействии мерзлых гидратонасыщенных образцов с замороженными солевыми растворами, близкими по составу к морской воде (Р-1 и Р-2). В процессе исследований отмечено, что при проникновении ионов солей вглубь образца начальная влажность мерзлых песчаных образцов, содержащих гидрат, практически не изменилась. Значения влажности варьировались в диапазоне W = 12±1,1%. Проведена сравнительная характеристика полученных результатов с результатами экспериментального моделирования взаимодействия мерзлых песчаных образцов, содержащих гидрат, с замороженным раствором соли 100% NaCl (Р-3), которое было проведено ранее (Chuvilin et al., 2022b).

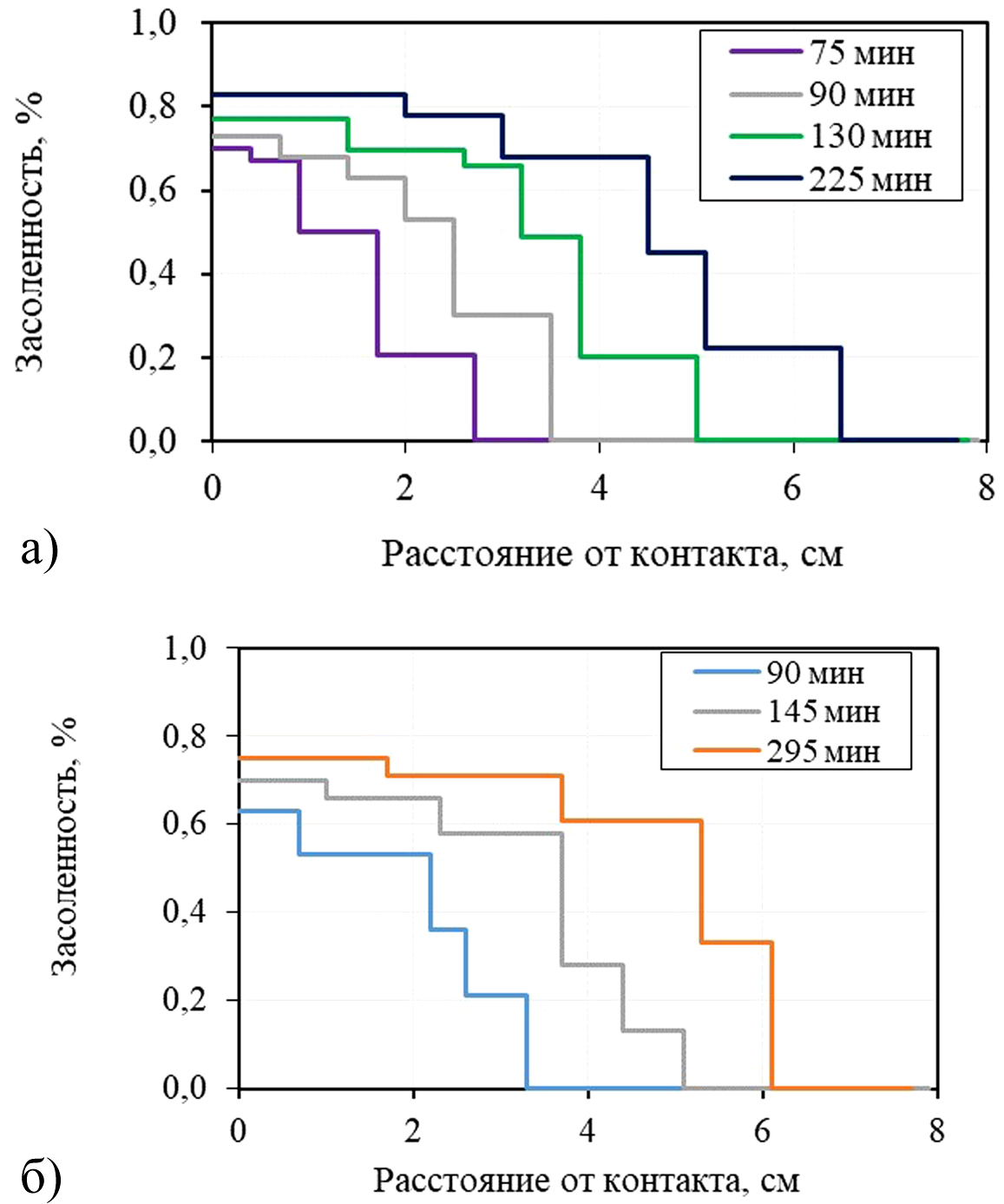

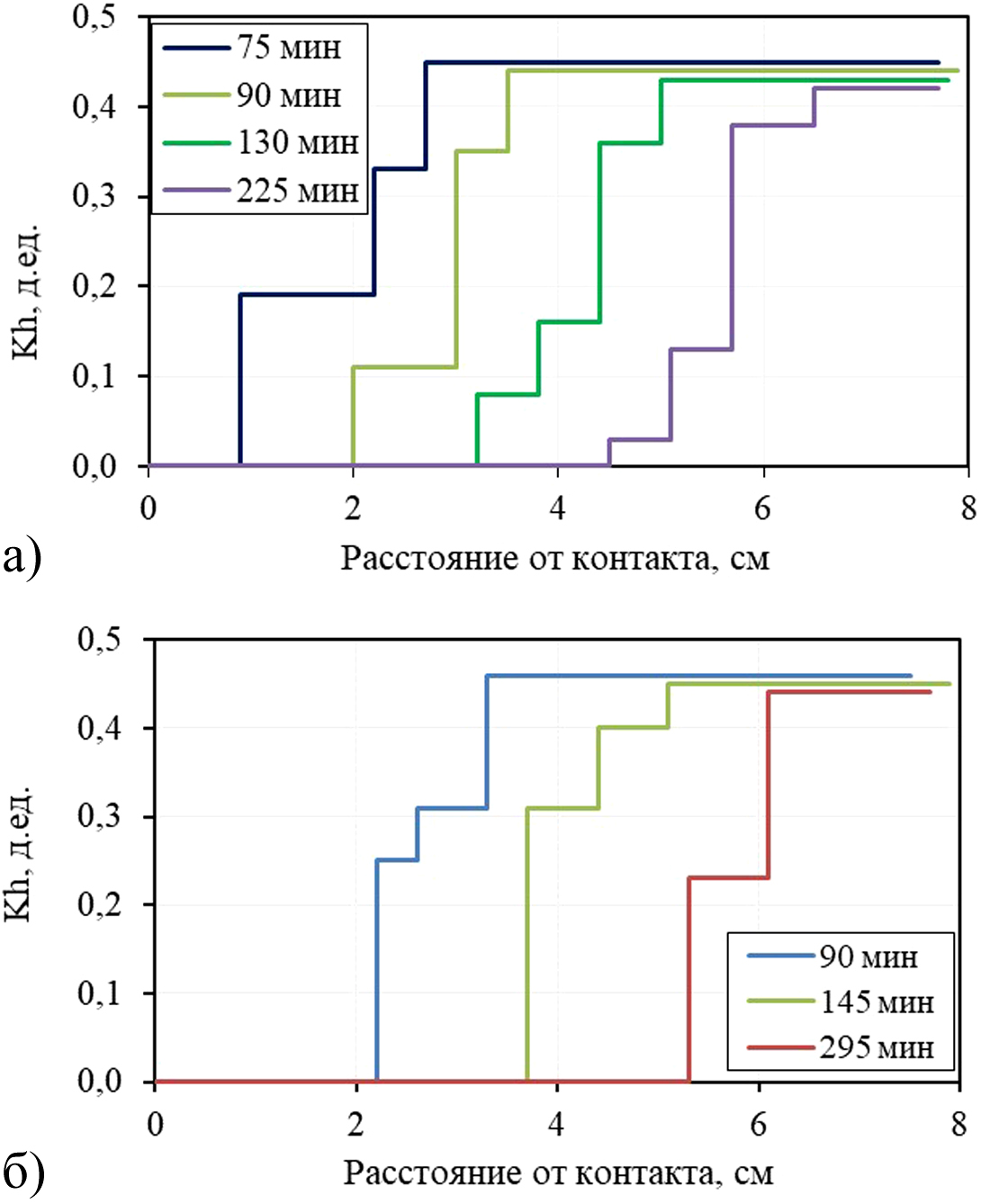

Продолжительность взаимодействия льдо- и гидратосодержащих песчаных образцов с замороженными растворами Р-1 и Р-2 была различной: от 75 до 295 минут. На рис. 3 представлена динамика изменения засоленности мерзлых песчаных образцов, содержащих гидрат метана, в ходе взаимодействия с замороженными растворами Р-1 и Р-2.

Рис. 3. Динамика накопления солей во времени по длине образца мерзлого гидратонасыщенного песка (W = 12±1,1%) при его взаимодействии при Р = 0,1 МПа и t = –6 °С с замороженными 0,1н солевыми растворами Р-1 и Р-2

Как свидетельствуют экспериментальные данные, по мере увеличения длительности контакта между мерзлыми гидратонасыщенными образцами песка и замороженным природным солевым раствором, глубина проникновения солей увеличивалась. Так, для мерзлого гидратосодержащего песка, контактирующего с замороженным раствором Р-2 (рис. 3а), за 75 минут взаимодействия соли проникли на расстояние 2,7 см от контакта между образцом и раствором, за 90 минут – на 3,5 см от контакта, за 130 минут соли достигли глубины 5 см от контакта, а за 225 минут соли проникли практически на всю длину образца – около 6,5 см. Значение засоленности в контактной области образца во времени возрастало и на момент окончания эксперимента (225 минут) достигало 0,83%.

Результаты экспериментов по взаимодействию мерзлого гидратосодержащего песка с замороженным раствором Р-1 (рис. 3б) также показывают увеличение глубины проникновения ионов солей во времени. Так, за 90 минут взаимодействия соли проникли в образец на расстояние 3,3 см от контакта с замороженным раствором, за 145 минут – на 5,1 см от контактной области, а за 295 минут соли достигли расстояния 6,1 см. При этом значение засоленности в контактной области образцов во времени увеличивалось и на момент окончания эксперимента (295 минут) достигало 0,75%.

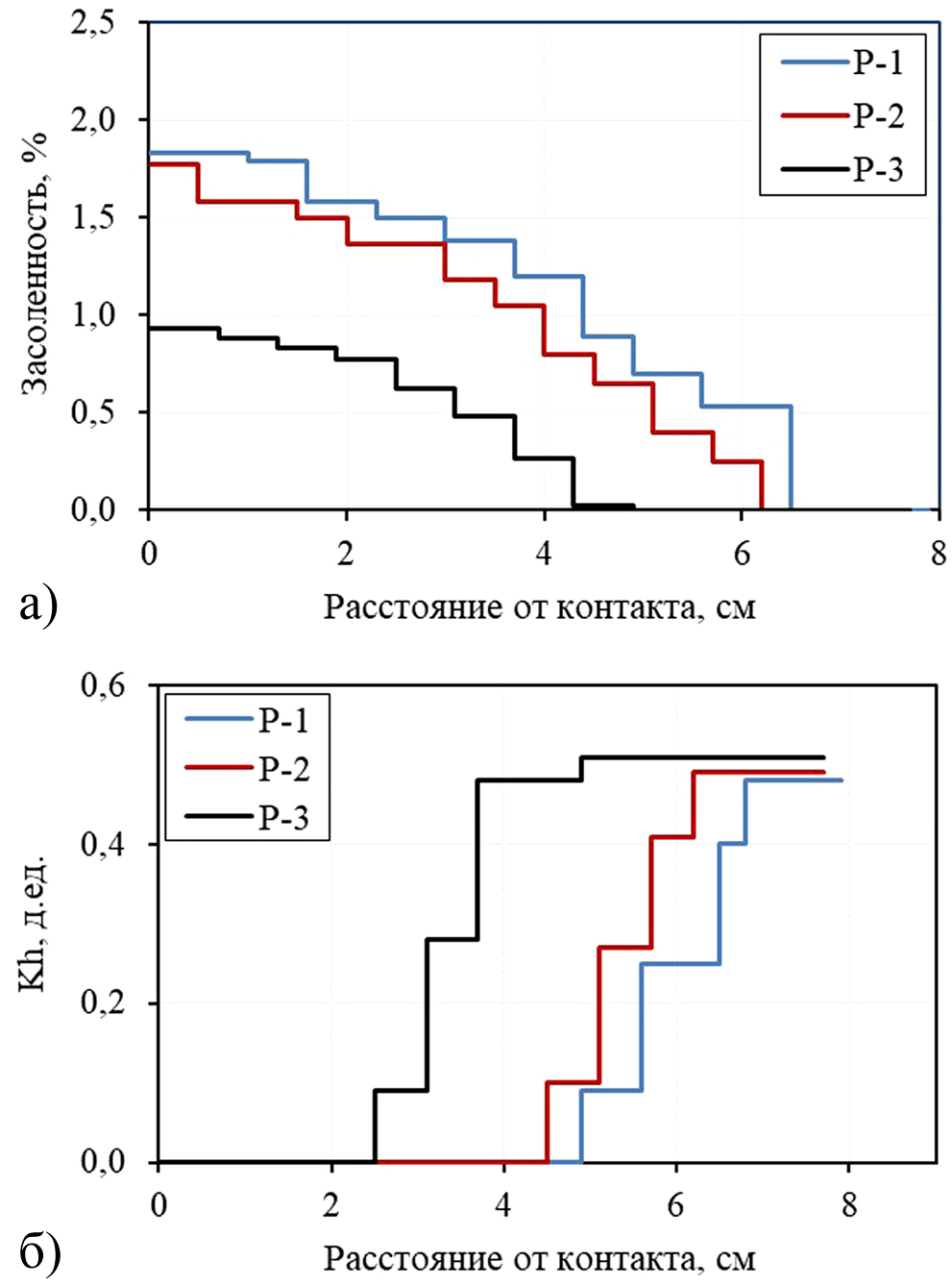

Величина накопления ионов солей в исследуемых песчаных образцах определяет распределение гидрата по образцу. В исходном состоянии (перед контактом с раствором) в мерзлых песчаных образцах около 47% поровой влаги находилось в гидратной форме. В ходе одностороннего засоления образцов наблюдалось закономерное снижение гидратосодержания со стороны зоны контакта. Динамику изменения гидратосодержания мерзлых образцов во времени можно проследить на рис. 4.

Рис. 4. Динамика изменения во времени значений коэффициента гидратности Kh по длине образца мерзлого гидратонасыщенного песка (W = 12±1,1%) при его взаимодействии при Р = 0,1 МПа и t = –6 °С с замороженным 0,1н солевыми растворами Р-1 и Р-2. Исходная величина Kh (перед опытом) составила около 0,47.

Результаты экспериментов демонстрируют зависимость распределения порового гидрата в образцах от длительности их контакта с замороженными солевыми растворами. Так, при контакте с замороженным Р-2 (рис. 4а) за 75 минут взаимодействия поровый газогидрат полностью разложился в образце на расстоянии 1 см от контакта, за 90 минут – на расстоянии 2 см от контакта, за 130 минут фронт разложения проник на расстояние 3,5 см от контакта, а за 225 минут достиг 4,5 см. В процессе одностороннего засоления происходило снижение доли поровой влаги, находящейся в гидратной форме (Кh), и возникновение фронта полного разложения газогидрата. При взаимодействии с замороженным Р-1 (рис. 4б) за 90 минут взаимодействия поровый газогидрат в образце полностью разложился на расстоянии 2,2 см от контакта, за 145 минут – на расстоянии 3,7 см от контакта, а за 295 минут фронт разложения проник на расстояние 5,3 см от области контакта.

Результаты экспериментального моделирования взаимодействия мерзлых гидратонасыщенных образцов песка с замороженными солевыми растворами, близкими по составу к составу морской соли и криопэгам, были сопоставлены с результатами экспериментального моделирования взаимодействия мерзлых гидратонасыщенных образцов песка с замороженным чистым раствором соли NaCl (Раствор 3).

На рис. 5 приведены данные по распределению засоленности по высоте мерзлого гидратонасыщенного образца песка при взаимодействии в изотермических условиях (–6 °С) с замороженными солевыми растворами Р-1, Р-2 и Р-3.

Рис. 5. Влияние состава замороженного солевого раствора на изменение засоленности (а) и коэффициента гидратности Kh (б) при взаимодействии мерзлого гидратонасыщенного песка (W = 12±1,1%) в течение 3-х часов с замороженными 0,1н солевыми растворами Р-1, Р-2 и Р-3 при Р = 0,1 МПа, t = –6 °С

Представленные данные демонстрируют, что процессы миграции и аккумуляции ионов солей наиболее интенсивно протекали в случае контакта мерзлого гидратонасыщенного песчаного образца с замороженным раствором Р-1, где ионы солей проникли на глубину 6,5 см, при взаимодействии с раствором Р-2 соли проникли на глубину 6,2 см, а при контакте с раствором Р-3 – на глубину лишь 4,3 см (рис. 5а).

Более интенсивный перенос и аккумуляция солей при контакте мерзлого гидратонасыщенного песчаного образца с замороженным раствором Р-1 приводит к более активной диссоциации порового газового гидрата (рис. 5б). Как следует из представленных данных, при взаимодействии мерзлого гидратонасыщенного песчаного образца с замороженным раствором Р-1 поровый газогидрат полностью разложился на расстоянии 4,9 см от контакта, при взаимодействии с замороженным раствором Р-2 – на расстоянии 4,5 см от контакта, а при контакте с раствором Р-3 – только на расстоянии 2,5 см (рис. 5б).

На основе анализа проведенного сравнения сопоставлены значения критической концентрации Ccr полной диссоциации порового газового гидрата для растворов Р-1, Р-2 и Р-3 после 3-х часового взаимодействия с мерзлыми гидратосодержащими образцами песка (табл. 4). Так, критическая концентрация диссоциации порового газового гидрата при взаимодействии с раствором Р-3 составила 0,8%, при контакте с раствором Р-2 составила 0,58%, а в случае взаимодействия с раствором Р-1 – 0,47%.

Табл. 4. Влияние основных компонентов в составе контактного раствора на критическую концентрацию соли (Сср), вызывающую полное разложение порового гидрата, при температуре –6 °С в мерзлом гидратосодержащем песке

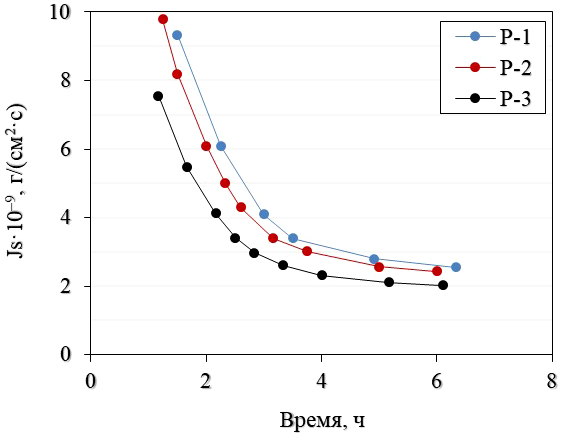

Проведена сравнительная оценка средней плотности потока ионов соли в мерзлый гидратонасыщенный образец в зависимости от состава контактного раствора (рис. 6).

Рис. 6. Влияние состава солевого раствора на среднюю плотность потока ионов солей (Js) в мерзлый гидратосодержащий образец песка (W = 12±1,1%) при взаимодействии с замороженными 0,1н солевыми растворами Р-1, Р-2 и Р-3 при Р = 0,1 МПа, t = – 6°С

Как следует из расчетных данных, при взаимодействии мерзлого гидратосодержащего образца песка с замороженным раствором Р-1 средняя плотность потока существенно выше, чем при взаимодействии с замороженным раствором Р-3 (рис. 6). Так, после 3-х часов взаимодействия мерзлого гидратосодержащего образца песка с замороженными растворами солей средняя плотность потока ионов солей снижалась от 4,10·10-9 г/ (см²·с) при контакте с раствором Р-1 до 2,97·10-9 г/(см²·с) при контакте с раствором Р-3.

На основе анализа данных, полученных в ходе экспериментального моделирования, рассчитаны эффективные коэффициенты диффузии миграции солей Def (табл. 5). Выявлено, что при взаимодействии с замороженным раствором Р-1 Def равен 4,0·10-7 см²/с, при взаимодействии с раствором Р-2 – 3,8·10-7 см²/с, а при взаимодействии с раствором Р-3 – 1,7·10-7 см²/с. Таким образом, значения эффективного коэффициента диффузии миграции солей Def для раствора Р-1 оказались в 2,3 раза выше, чем для раствора Р-3.

Табл. 5. Влияние основных компонентов в составе контактного раствора на эффективный коэффициент диффузии миграции ионов солей в мерзлом гидратосодержащем образце песка (W = 12±1,1%, Р = 0,1 МПа, t = –6 °С, Ср-ра = 0,1н)

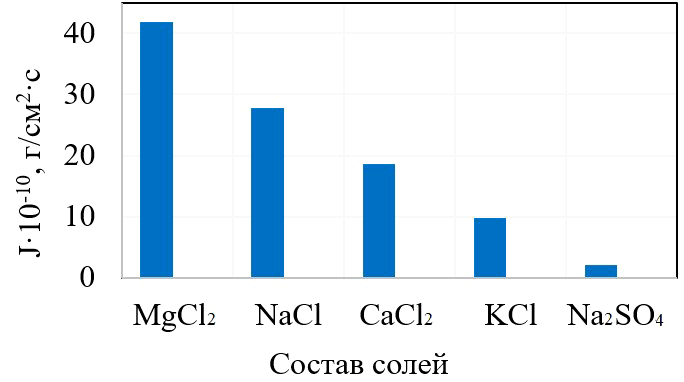

В целом, экспериментальное моделирование показало, что существует значительное различие в интенсивности процессов солепереноса и диссоциации порового гидрата в мерзлых гидратосодержащих породах в зависимости от состава контактного солевого раствора. В большей степени такое различие обусловлено изменением соотношения NaCl и MgCl2 в составе раствора солей. Благодаря проведенным ранее исследованиям (Chuvilin et al., 2022b) выявлено, что интенсивность миграции и накопления солей увеличивается в ряду Na2SO4 – KCl – CaCl2 – NaCl – MgCl2 (рис. 7). Это сопровождается повышением величины критической концентрации разложения порового газового гидрата. При этом сульфаты не оказывают значительного влияния на стабильность гидрата.

Рис. 7. Влияние химического состава контактного раствора на плотность потока ионов солей в мерзлый гидратосодержащий песчаный образец (W = 12±1,1%), через 4 ч после начала взаимодействия с замороженным солевым раствором (t = –6 °, Ср-ра = 0,1н, P = 0,1 МПа) (Chuvilin et al., 2022b)

ЯМР исследования фазовых превращений в льдо-гидратосодержащих образцах при солепереносе

В рамках проводимых исследований для оценки фазовых превращений в льдо-гидратосодержащих грунтовых системах в процессе солепереноса был задействован ЯМР-релаксометр Geospec 2-53 (Oxford Instruments Inc, Великобритания). Одной из важных особенностей данной модели ЯМР-релаксометра, работающего на частоте 2,28 МГц с магнитным полем 0,05 Тл, является наличие дополнительного набора градиентных катушек, расположенных вдоль каждой стороны магнита. Такая конструкция прибора ЯМР позволяет определять не только общий объем жидкой фазы воды в исследуемом образце, но и получить одномерный профиль (1D) её распределения по высоте образца (Mukhametdinova et al., 2021).

Для исследования газо- и гидратонасыщенных дисперсных сред был изготовлен специальный ЯМР-кернодержатель, который представлял собой ячейку высокого давления с рабочим объемом ~40 см³, оборудованную газовым манометром и арматурой для подачи газа (Bukhanov et al., 2022). Его уникальность заключается в том, что он полностью изготовлен из высокопрочного пластика (PEEK Zedex-324), который имеет рабочую температуру в диапазоне от –50 °C до +250 °C, характеризуется низкой теплопроводностью (~0,2 Вт/м·К), высокой прочностью и малой помехой для ЯМР сигналов. Таким образом, данный кернодержатель позволяет проводить исследования фазового состава поровой воды в дисперсных средах под давлением газа до 8,0 МПа и температуре от –10 °С до +25 °С. Более подробно методика проведения ЯМР исследований применительно к льдо- и гидратосодержащим образцам в условиях солепереноса представлена в (Буханов и др., 2024).

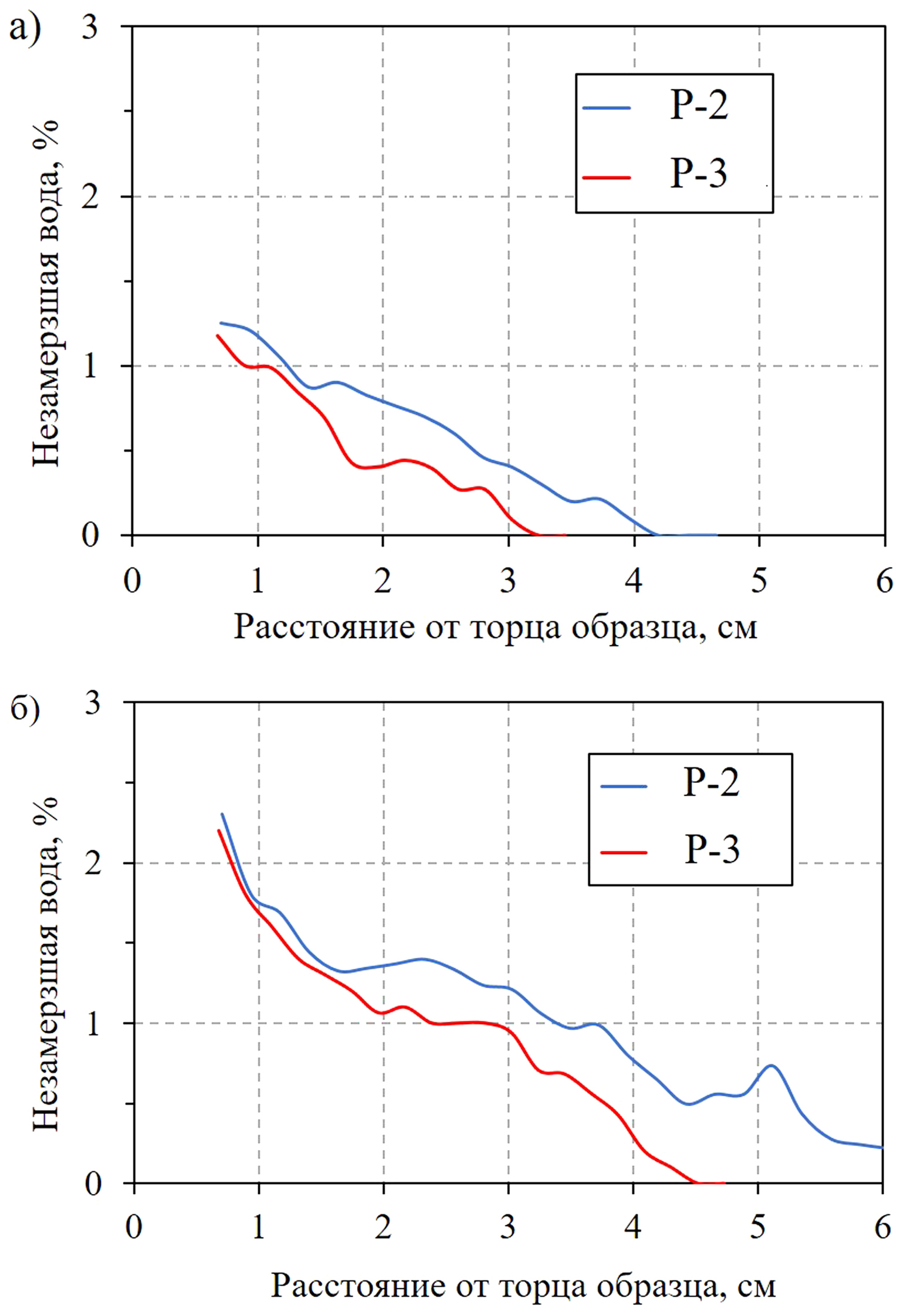

Анализ в ходе ЯМР исследований распределения количества жидкой фазы воды в мерзлых гидратосодержащих песчаных образцах, вызванного диффузией ионов солей различного химического состава, позволяет выделить две особенности. Прежде всего, отмечается закономерное продвижение во времени фронта повышенного содержания жидкой фазы в направлении миграционного потока от солевого контакта к противоположному торцу грунтового образца. Кроме того, прослеживается закономерное влияние химического состава контактирующего раствора на интенсивность продвижения фронта жидкой компоненты. Так, на рис. 8а видно, что через 1 час после взаимодействия мерзлого гидратосодержащего песка с замороженным солевым раствором Р-3 фронт повышенного содержания жидкой фазы воды продвинулся примерно на 3,1 см от места контакта. Через 2,5 часа от начала эксперимента повышенное содержание жидкой компоненты в мерзлом гидратосодержащем песчаном образце прослеживалось уже на расстоянии 4,4 см от области контакта (рис. 8б). При этом в эксперименте с раствором Р-2 при аналогичных термобарических условиях отмечалась более активная динамика (примерно на 25–30%) продвижения жидкой компоненты вдоль льдо- и гидратосодержащего образца. В этом эксперименте уже через 2,5 часа после его начала повышенное содержание жидкой компоненты достигло противоположного торца образца (рис. 8б). Следует отметить, что в обоих описываемых экспериментах, несмотря на повышение содержания жидкой фазы воды в ходе солепереноса, наблюдалось лишь частичное плавление порового льда, то есть в ходе всего опыта образцы оставались мерзлыми.

Рис. 8. Распределение количества жидкой воды вдоль мерзлых гидратосодержащих образцов, контактирующих с замороженными 0,1н солевыми растворами Р-2 и Р-3 при –6 °C и P = 0,1 МПа через 1 час (а) и 2,5 часа (б) после начала эксперимента

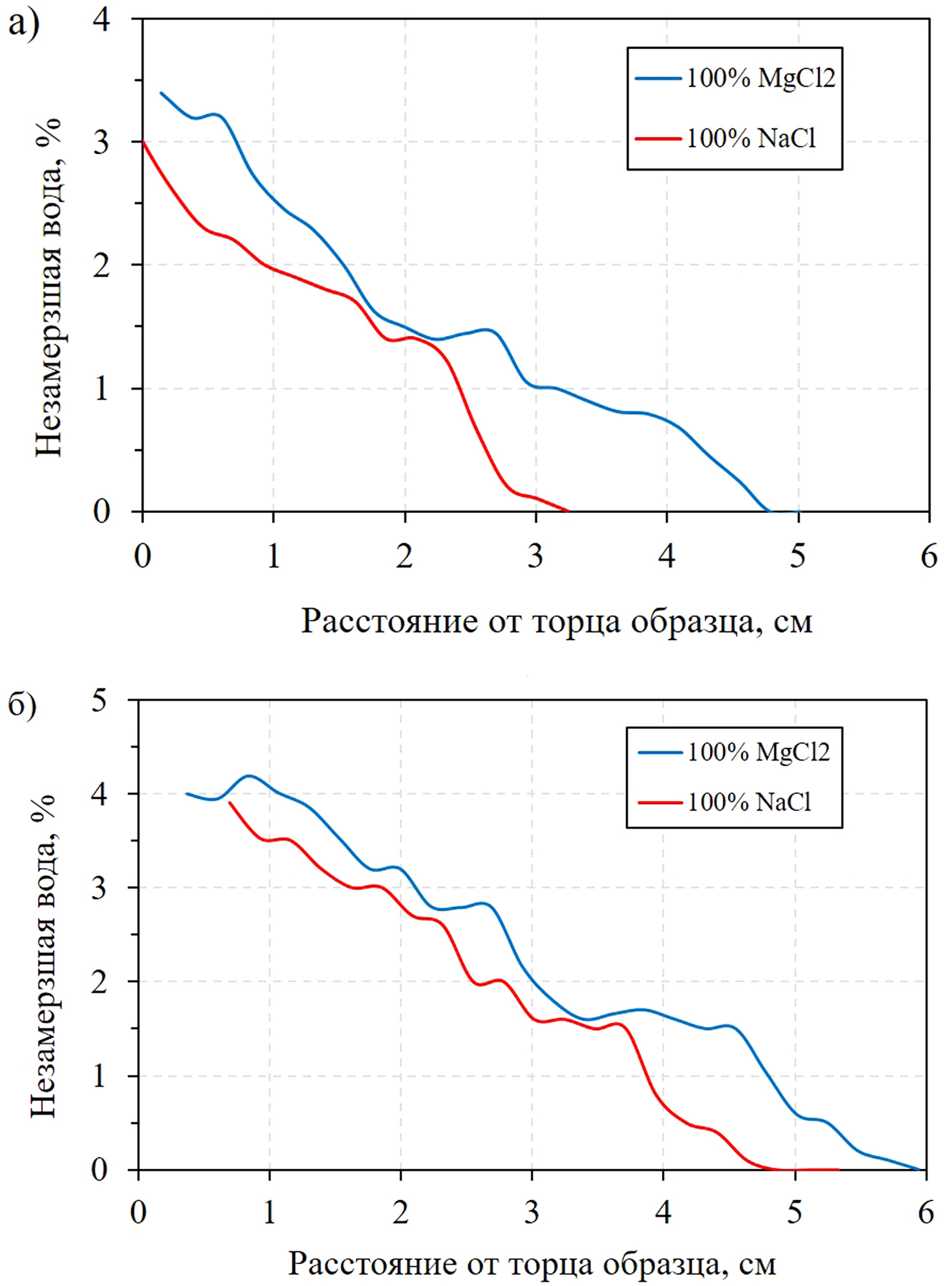

Отмеченные особенности в динамике изменения жидкой фазы воды вдоль льдо- и гидратосодержащих грунтовых образцов являются результатом диффузии ионов соли, которые в процессе солепереноса способствуют частичному плавлению порового льда и диссоциации порового гидрата с образованием некоторого количества неравновесной (переохлажденной и незамерзшей) поровой воды. При этом более интенсивное продвижение фронта жидкой компоненты при контакте мерзлого гидратосодержащего образца с раствором Р-2, по сравнению с раствором Р-3, вызвано, как показано выше, большей миграционной способностью ряда ионов, входящих в его состав, а именно ионами соли MgCl2. Это хорошо подтверждается экспериментальными данными, где для мерзлых гидратосодержащих образцов, контактирующих с раствором 100% MgCl2 (концентрация 0,16н), интенсивность продвижения жидкой фазы воды была на 20–30% больше, чем при контакте с 100% NaCl (раствор Р-3) аналогичной концентрации (рис. 9).

Рис. 9. Распределение количества жидкой воды вдоль мерзлых гидратосодержащих образцов, контактирующих с замороженными 0,16н солевыми растворами при –6 °C и P = 0,1 МПа, через 0,8 часа (а) и 2,2 часа (б) после начала эксперимента

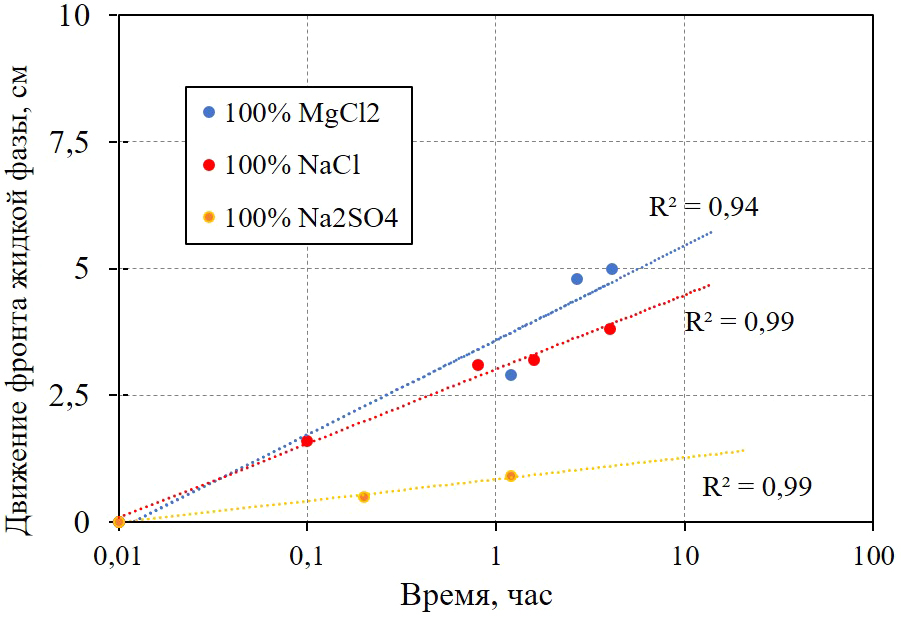

В ходе ЯМР исследований получена динамика движения фронта жидкой фазы воды для величины Wliqud = 1% для экспериментов с различными солевыми растворами (рис. 10). Это позволило оценить скорости движения фронта жидкой фазы воды, связанной с солепереносом, в мерзлом гидратосодержащем образце при его контакте с солевыми растворами NaCl, MgCl2, а также Na2SO4. Для контактного раствора MgCl2 эта скорость оказалась на 26% выше, чем для эксперимента с раствором NaCl, а для контактного раствора Na2SO4 эта скорость была почти в 3,5 раза ниже по сравнению с раствором NaCl.

Рис. 10. Динамика движения фронта жидкой фазы воды (Wliqud = 1,0%) в мерзлом гидратосодержащем образце песка (t = –6 °C, Р = 0,1 МПа) при солепереносе в результате контакта с 0,16н солевыми растворами различного химического состава

В целом, по результатам ЯМР исследований установлено, что интенсивность движения фронта жидкой фазы воды в ходе солепереноса в мерзлом гидратонасыщенном песке при фиксированной отрицательной температуре (–6 °С) и при его контакте с солевыми растворами увеличивается в ряду Na2SO4 – NaCl – MgCl2, что полностью согласуется с данными по интенсивности диффузии ионов солей, представленными выше.

Обсуждение результатов

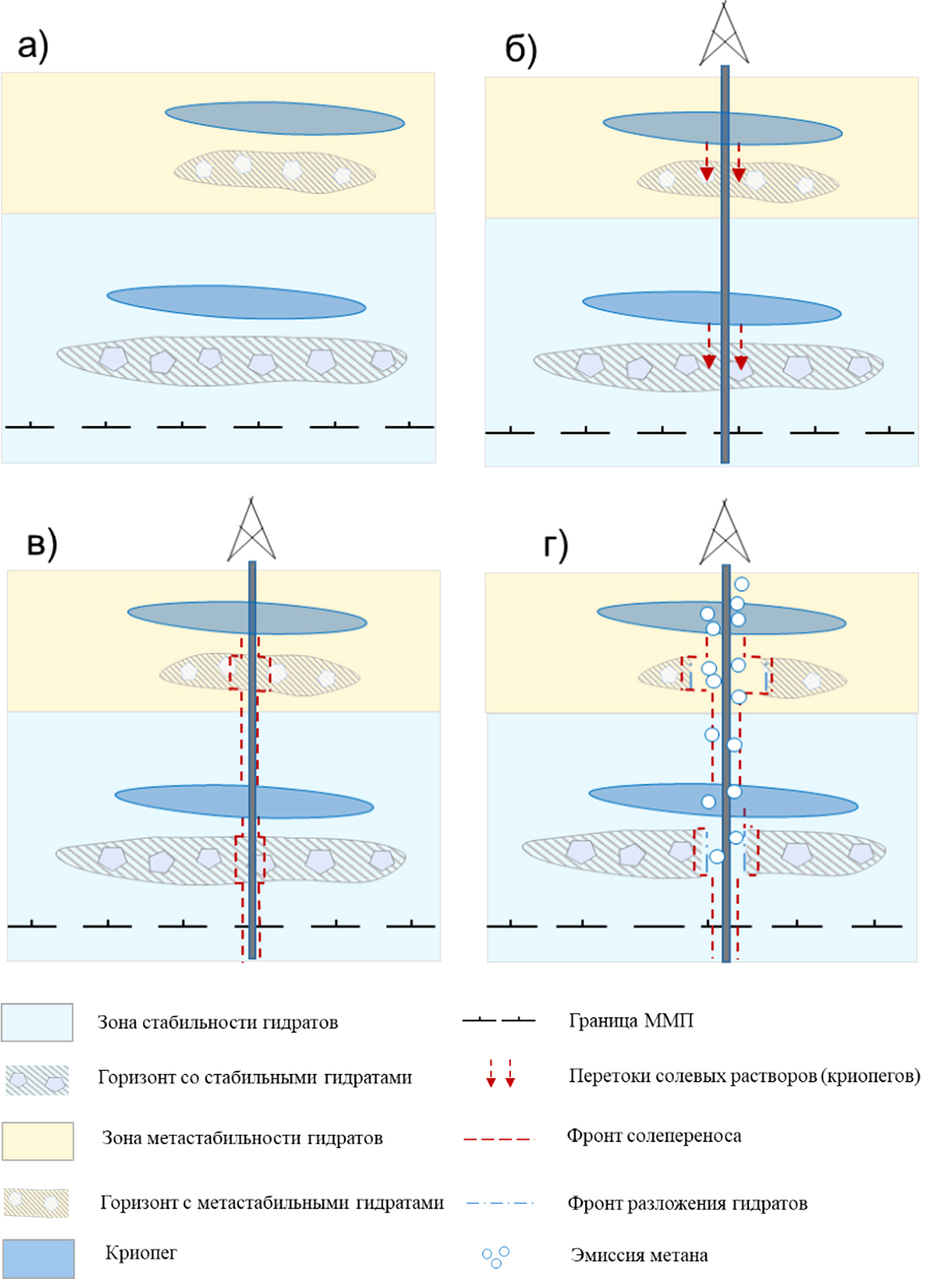

Как показывают результаты экспериментального моделирования, взаимодействие мерзлых гидратосодержащих пород с солевыми растворами, близкими по составу к криопэгам, может стать причиной дестабилизации газогидратных образований в криолитозоне. С учетом того, что в арктической мерзлоте криопэги могут встречаться на глубинах от 20 м до 150 м (Шиманов и др., 2019), их перетоки в ходе бурения разведочных и добывающих скважин способны вызвать активное разложение как внутримерзлотных, так и подмерзлотных газогидратов. Полученные экспериментальные данные позволяют представить схематическую модель дестабилизации внутримерзлотных газогидратных образований при перетоке криопэгов в результате бурения скважин в криолитозоне следующим образом (рис. 11). В исходном состоянии в арктической мерзлоте можно выделить стабильные и метастабильные газогидратные образования (рис. 11а). Стабильные газогидраты находятся в современной зоне стабильности, а метастабильные (или реликтовые) образовались в геологическом прошлом (тысячи и десятки тысяч лет назад) в благоприятных термодинамических условиях, но в настоящее время расположены выше современной зоны стабильности газогидратов и существуют благодаря геологическому проявлению эффекта самоконсервации газовых гидратов (Chuvilin et al., 2018).

Рис. 11. Схематическая модель дестабилизации внутримерзлотных газогидратных образований при перетоке криопэгов в результате бурения скважин в криолитозоне: а) исходное состояние; б) переток внутримерзлотных соленых вод (криопегов) в ходе бурения; в) начало взаимодействия криопегов с гидратосодержашими горизонтами; г) засоление гидратосодержащих горизонтов и разложение газогидратных образований

В ходе бурения скважин вскрытие линз криопэгов приводит к их перетокам, в том числе с буровыми растворами, в нижележащие горизонты мерзлоты, где могут содержаться газогидратные образования (рис. 11б). Ионы солей из криопэгов при достижении мерзлого гидратонасыщенного горизонта мигрируют в него, вызывая дестабилизацию внутримерзлотных гидратов, а при определенной критической концентрации приводят к их полной диссоциации. Поскольку критическая концентрация диссоциации гидратов в мерзлых отложениях при давлении газа ниже равновесного значительно ниже, чем при давлении выше равновесного (Чувилин и др., 2023), то в первую очередь происходит дестабилизация метастабильных газогидратных скоплений (рис. 11в). Учитывая, что миграция солей в мерзлые горизонты, содержащие газогидраты в стабильных условиях, происходит гораздо медленнее, чем в метастабильных условиях, в последних фронты засоления и разложения газогидратов проникают глубже (рис. 11г). В результате метастабильный газогидратный резервуар может полностью разложиться, а стабильные газогидратные образования, находящиеся при более высоких давлениях, лишь частично диссоциировать. Выделяющийся при диссоциации газогидратов метан может скапливаться в высокопроницаемых горизонтах мерзлых пород и тем самым образовывать внутримерзлотные газовые карманы, а также мигрировать вверх по разрезу вдоль ствола скважины по более проницаемым зонам, сформированным в ореолах оттаивания при бурении и эксплуатации скважины.

Подобные газовыделения в процессе бурения добывающих скважин и заколонные газопроявления при их эксплуатации неоднократно фиксировались на месторождениях севера Западной Сибири (Аветов, Якушев, 2017; Аветов и др., 2018; Якушев, 2019; Yakushev, 2023). Однако, несмотря на повышенные риски возникновения и развития аварийных ситуаций, которые впоследствии могут привести к потере устойчивости ствола скважины, решение данных проблем на практике носит спонтанный характер, т.к. подготовка эффективных рекомендаций и регламентов требует научных исследований, разработку оригинального подхода и учета актуального мерзлотно-геологического строения на всю мощность мерзлых грунтов для рассматриваемой территории.

Заключение

Анализ природных условий залегания мерзлых гидратосодержащих пород в арктической криолитозоне указывает на возможность диссоциации природных газовых гидратов по причине взаимодействия мерзлых гидратосодержащих отложений с природными солевыми растворами – криопэгами и морской водой. Это возможно при проникновении ионов солей в гидратонасыщенные породы вследствие разрушения криопэгов и перетоков морской воды при бурении скважин нефтегазового комплекса.

В настоящей работе проведено экспериментальное моделирование взаимодействия мерзлых гидратонасыщенных образцов с замороженными солевыми растворами, близкими по составу к природным солевым растворам (криопэгам), при атмосферном давлении и постоянной отрицательной температуре –6 °C.

В ходе экспериментального моделирования выявлено, что изменение соотношения содержания солей NaCl и MgCl2 в контактном растворе значительно влияет на процессы солепереноса и последующей диссоциации порового газового гидрата: с понижением содержания NaCl эти процессы интенсифицируются. На основании проведенных экспериментов для каждого солевого раствора получены основные параметры солепереноса (средние потоки солей, эффективный коэффициент диффузии) и значения критической концентрации, вызывающей полную диссоциацию порового газового гидрата. При понижении содержания NaCl (и повышения MgCl2, соответственно) в солевом растворе, взаимодействующим с мерзлым гидратосодержащим образцом, плотность миграционного потока соли и коэффициент диффузии увеличиваются, а величина критической концентрации снижается.

На основе метода низкочастотной ЯМР-релаксометрии проведены специальные исследования по оценке фазовых превращений в мерзлых гидратосодержащих песчаных породах при их взаимодействии с замороженными солевыми растворами. Эти результаты позволили выявить закономерности продвижения во времени фронта повышенного содержания жидкой фазы в направлении миграционного потока, а также оценить влияние химического состава контактирующего раствора на интенсивность продвижения этого фронта.

Выполненные экспериментальные исследования позволяют рассматривать внутримерзлотные солевые растворы (криопэги) как один из возможных факторов дестабилизации газогидратных скоплений в криолитозоне при разработке нефтегазовых месторождений в Арктике.

Финансирование/Благодарности

Представленные исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РНФ № 22-17-00112 и № 22-67-00025.

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

Авторы благодарят коллег из ЦКП «ФабЛаб и Мастерская» за помощь в разработке и изготовлении экспериментального оборудования.

Список литературы

1. Аветов Н.Р., Краснова Е.А., Якушев В.С. (2018). О возможных причинах и природе газовыделений вокруг газовых и газоконденсатных скважин на территории Ямбургского нефтегазоконденсатного месторожденияю. Вести Газовой Науки, 33(1), с. 33–40.

2. Аветов Н.Р., Якушев В.С. (2017). Распространение и особенности заколонных газопроявлений на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Газовая Промышленность, 6(753), с. 26–28.

3. Аксенов В.И., Геворкян С.Г. (2023). Засоленные и льдистые мерзлые грунты Арктического побережья как основание сооружений. Москва: ООО «МАФ», 280 с.

4. Буханов Б.А., Чувилин Е.М., Мухаметдинова А.З., Кривохат Е.О. (2024). Применение технологии ЯМР для исследования жидкой фазы воды в мерзлых гидратосодержащих породах при различных термобарических условиях. Российский химический журнал (Журнал Российского химического общества), 68(4), с. 81–87. DOI: 10.6060/rcj.2024684.10

5. Давлетшина Д.А., Чувилин Е.М. (2020). Экспериментальная оценка возможности газогидратообразования в тонкодисперсных грунтах при отрицательных температурах. Криосфера Земли, 24(4), с. 25–33.

6. Дзюбло А.Д., Алексеева К.В., Перекрестов В.Е., Сян Х. (2020). Природные и техногенные риски при освоении нефтегазовых месторождений на шельфе арктических морей. Безопасность труда в промышленности, (4), с. 74–81. DOI: 10.24000/0409-2961-2020-4-74-81

7. Иванова Н.В., Ривкин Ф.М., Власова Ю.В. (2008). Строение и закономерности формирования криогенной толщи на побережье Печорского моря. Криосфера Земли, 12(2), с. 19–24.

8. Казакевич Г.И., Повещенко Ю.А., Подрыга В.О., Рагимли П. И. К., Бакир А. Э. Э. Б. А., Абу-Наб, А. К. И. (2022). Математическое моделирование диссоциации газовых гидратов в пористой среде с учетом льда и соли. Препринты Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, (0), с. 11–26. https://doi.org/10.20948/prepr-2022-11

9. Кияшко Н.В. (2014). «Закономерности изменения фазового и химического состава, теплофизических характеристик засоленных пород и криопэгов п-ова Ямал в процессе их криогенного метаморфизма», Дисс. канд. геолого-минерал. наук. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 138 с.

10. Макогон Ю.Ф. (1974). Гидраты природных газов. М.: Недра, 208 с. Малахова В.В. (2020). Влияние диффузии соли на стабильность метангидратов Арктического шельфа. Интерэкспо Гео-Сибирь, 4(1), с. 91–97. DOI: 10.33764/2618-981Х-2020-4-1-91-97

11. Малахова В.В., Елисеев А.В. (2020). Влияние диффузии солей на состояние и распространение многолетнемёрзлых пород и зоны стабильности метан-гидратов шельфа моря Лаптевых. Лёд и Снег, 60(4), с. 533–546. DOI: 10.31857/S2076673420040058

12. Стрелецкая И.Д. (2016). Метан в подземных льдах и мерзлых отложениях-причина опасных геологических процессов в Арктике. Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации. XII Общероссийская конференция изыскательских организаций, Москва, Россия, 07-09 декабря, с. 283–288.

13. Стрелецкая И.Д., Лейбман М.О. (2002). Криогеохимическая взаимосвязь пластовых льдов, криопэгов и вмещающих их отложений Центрального Ямала. Криосфера Земли, 6(3), с. 15–24.

14. Сухорукова А.Ф. (2015). Состояние изученности криопэгов в арктической зоне Сибири. Интерэкспо Гео-Сибирь, 2(1), с. 172–176.

15. Трофимов В.Т., Красилова Н.С. (2017). Закономерности изменения степени и пространственного распределения засоленности грунтов многолетнемерзлых грунтовых толщ Арктического побережья России. Инженерно-геологические задачи современности и методы их решения, Москва, Россия, 13-14 апреля, с. 8–16.

16. Чувилин Е.М., Гурьева О.М. (2009). Экспериментальное изучение образования гидратов CO2 в поровом пространстве промерзающих и мерзлых пород. Криосфера Земли, 13(3), с. 70–79.

17. Чувилин Е.М., Екимова В.В., Давлетшина Д.А., Буханов, Б.А., Кривохат, Е.О. (2023). Солеперенос в мерзлых породах, содержащих гидрат метана, при их взаимодействии с солевыми растворами. Криосфера Земли, 27(6), с. 40–50. DOI: 10.15372/KZ20230604

18. Шиманов А.А., Комаров И.А., Киреева Т.А. (2019). Особенности изменения химического состава криопэгов полуострова Ямал в процессе криогенного концентрирования. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, (6), с. 73–80.

19. Якушев В.С. (2009). Природный газ и газовые гидраты в криолитозоне. Москва: ООО «ВНИИГаз», 190 с.

20. Якушев В.С. (2019). Проблемы освоения месторождений полуострова Ямал, связанные с загазованностью слоя вечной мерзлоты. Научный Журнал Российского Газового Общества, 3–4 (22–23), с. 49–53.

21. Bukhanov B.A., Chuvilin E.M., Mukhametdinova A.Z., Sokolova N.S., Afonin M.Y., Istomin V.A. (2022). Estimation of residual pore water content in hydrate-bearing sediments at temperatures below and above 0 °C by NMR. Energy & Fuels, 36(24), pp. 14789–14801. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c03089

22. Chuvilin E.M., Bukhanov B.A., Davletshina D.A., Grebenkin S.I., Istomin V. A. (2018). Dissociation and self-preservation of gas hydrates in permafrost. Geosciences, 8(12), 431. https://doi.org/10.3390/geosciences8120431

23. Chuvilin E.M., Ekimova V.V., Bukhanov B.A., Grebenkin S.I., Shakhova N.E., Semiletov I.P. (2019a). Role of warming in destabilization of intrapermafrost gas hydrates in the arctic shelf: Experimental modeling. Geosciences, 9(10), 407. https://doi.org/10.3390/geosciences9100407

24. Chuvilin E.M., Ekimova V.V., Bukhanov B.A., Grebenkin S.I, Shakhova N.E., Semiletov I.P. (2019b). Role of salt migration in destabilization of intra permafrost hydrates in the Arctic Shelf: Experimental modeling. Geosciences, 9(4), 188. https://doi.org/10.3390/geosciences9040188

25. Chuvilin E.M., Ekimova V.V., Davletshina D.A., Bukhanov B.A., Krivokhat E.O., Shilenkov V. (2022a). Temperature variation during salt migration in frozen hydrate-bearing sediments: Experimental modeling. Geosciences, 12(7), 261. DOI: 10.3390/geosciences12070261

26. Chuvilin E.M., Ekimova V.V., Davletshina D.A., Bukhanov B.A., Krivokhat E.O., Shilenkov V. (2022b). Migration of Salt Ions in Frozen Hydrate-Saturated Sediments: Temperature and Chemistry Constraints. Geosciences, 12(7), 276. DOI: 10.3390/geosciences12070276

27. Chuvilin E.M., Ekimova V.V., Davletshina D.A., Bukhanov B.A., Krivokhat E.O. (2023). Migration of Salt Ions in Frozen Hydrate-Saturated Sand: Effect of Silt and Clay Particles. Energy & Fuels, 37(7), pp. 5331–5340. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.3c00274

28. Chuvilin E.M., Ekimova V.V., Davletshina D.A., Krivokhat E.O., Shilenkov V., Bukhanov B.A. (2022c). Pressure Influence on Salt Migration in Frozen Hydrate-Saturated Sediments: Experimental Modeling. Energy & Fuels, 36(18), pp. 10519–10528. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.2c01282

29. Makogon Y.F. (2010). Natural gas hydrates – A promising source of energy. Journal of natural gas science and engineering, 2(1), pp. 49–59. DOI: 10.1016/j.jngse.2009.12.004

30. Max M.D. (ed.) (2000). Natural gas hydrate in oceanic and permafrost environments. Washington: Kluwer Academic Publishers, 419 p.

31. Mukhametdinova A.Z., Habina-Skrzyniarz I., Kazak A.V., Krzyżak A.T. (2021). NMR relaxometry interpretation of source rock liquid saturation — A holistic approach. Marine and Petroleum Geology, 132, 105165. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105165

32. Shakhova N.E., Semiletov I.P., Chuvilin E.M. (2019). Understanding the permafrost–hydrate system and associated methane releases in the East Siberian Arctic Shelf. Geosciences, 9(6), 251. https://doi.org/10.3390/geosciences9060251

33. Yakushev V. (2023). Environmental and Technological Problems for Natural Gas Production in Permafrost Regions. Energies, 16, 4522. https://doi.org/10.3390/en16114522

Об авторах

Е. М. ЧувилинРоссия

Евгений Михайлович Чувилин – кандидат геол.-минерал. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Центр науки и технологий добычи углеводородов

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

Е. О. Кривохат

Россия

Екатерина Олеговна Кривохат – аспирант, Центр науки и технологий добычи углеводородов

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

Б. А. Буханов

Россия

Борис Александрович Буханов – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

В. В. Екимова

Россия

Валентина Васильевна Екимова – кандидат тех. наук, инженер

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

А. З. Мухаметдинова

Россия

Алия Захрафовна Мухаметдинова – кандидат тех. наук,

старший научный сотрудник, Центр науки и технологий

добычи углеводородов

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

Рецензия

Для цитирования:

Чувилин Е.М., Кривохат Е.О., Буханов Б.А., Екимова В.В., Мухаметдинова А.З. Дестабилизация внутримерзлотных газогидратов при их взаимодействии с криопэгами. Результаты экспериментального моделирования. Георесурсы. 2025;27(3):77-88. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.6

For citation:

Chuvilin E.M., Krivokhat E.O., Bukhanov B.A., Ekimova V.V., Mukhametdinova A.Z. Destabilization of intrapermafrost gas hydrates by salt migration from cryopegs: experimental results. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):77-88. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.6

.png)