Перейти к:

Влияние газогидратной компоненты на свойства мерзлых пород

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.8

Аннотация

Одной из особенностей многолетнемерзлых пород является способность аккумулировать в себе крупные скопления природного газа, в том числе и в гидратной форме. Информация о наличии внутримерзлотных гидратосодержащих коллекторов была получена в результате исследования мерзлых кернов, поднятых в ходе параметрического бурения, а также на основе анализа многочисленных данных о газопроявлениях из интервалов многолетнемерзлых пород при бурении разведочных и добывающих скважин в Арктике. В настоящее время установлено, что газовые гидраты по ряду физических показателей очень сходны со льдом, поэтому их выявление в толще мерзлых пород при использовании стандартных геофизических методов (в первую очередь сейсмики) достаточно затруднительно. Однако, как показали результаты проведенных экспериментальных исследований, газогидратная компонента может оказывать существенное влияние на некоторые физические характеристики мерзлых пород и процессы, которые протекают в толщах мерзлых пород в ходе их существования и эволюции. Так, наличие поровых гидратов в мерзлых породах способствует с одной стороны снижению их теплопроводности и фильтрационных характеристик, а с другой – существенному повышению прочности льдосодержащего коллектора. Отдельно рассмотрено влияние газогидратной компоненты на некоторые геофизические характеристики мерзлых грунтовых сред. В частности, отмечено закономерное повышение удельного электрического сопротивления мерзлых пород при увеличении гидратосодержания.

В ходе исследования показано, что изменения основных физических характеристик мерзлых пород в условиях накопления поровых газогидратов связаны не только с изменением соотношения поровый лед – поровый гидрат, но и с содержанием жидкой фазы воды в льдо-, газо- и газогидратных грунтовых системах. В итоге сделан вывод, что появление газогидратной компоненты с одной стороны существенно упрочняет мерзлый коллектор, а с другой проявляет тенденцию к снижению способности к тепло- и массопереносу.

Ключевые слова

Для цитирования:

Чувилин Е.М., Буханов Б.А., Гребенкин С.И., Жмаев М.В. Влияние газогидратной компоненты на свойства мерзлых пород. Георесурсы. 2025;27(3):101-110. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.8

For citation:

Chuvilin E.M., Bukhanov B.A., Grebenkin S.I., Zhmaev M.V. Effect of gas hydrates on physical properties of permafrost. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):101-110. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.8

Введение

Природные газовые гидраты (прежде всего гидраты метана) в настоящее время являются важным и перспективным источником нетрадиционных углеводородов. Это обусловлено высоким содержанием природного газа в газогидратах (1 м³ газогидрата содержит около 170 м³ метана), неглубоким залеганием (в основном до 1 км), а также большими ресурсами метана в гидратной форме, которые сопоставимы с ресурсами всех традиционных углеводородов вместе взятых (Якушев и др., 2014; Chong et al., 2016; Вареничев и др., 2022). В этой связи последние 30 лет одной из главных целей газогидратных исследований являлась разработка эффективных технологий по добыче метана из природных газогидратных коллекторов. При этом стоит отметить, что основной акцент был направлен в первую очередь на изучение субаквальных газогидратов, находящихся в донных отложениях морей и океанов (Wei et al., 2024). Это обусловлено тем, что почти 95% газогидратных скоплений приурочены к донным отложениям морей и океанов, и они прежде всего рассматриваются как наиболее перспективные для разработки (Max, Johnson, 2016; Yamamoto et al., 2022).

Природные газогидратные образования (около 5%) могут быть приурочены также и к областям распространения многолетнемерзлых пород как на суше, так и на арктическом шельфе (Черский и др., 1973; Макогон, 1985; Истомин, Якушев, 1992; Max, 2000; Якушев, 2009; Ruppel, 2015; Матвеева и др., 2024). Эти гидратные скопления связаны с особенностями существования и распространения многолетнемерзлых пород и во многом зависят от ее эволюции. В криолитозоне газовые гидраты могут находиться в подмерзлотных горизонтах при низких положительных температурах (подмерзлотные газогидраты), а также во внутримерзлотных горизонтах при отрицательных температурах (внутримерзлотные газогидраты). Крупные подмерзлотные газогидратные коллектора были обнаружены в районе дельты р. Маккензи (Канада), на континентальном склоне Аляски (США), на территории Мессояхского газового месторождения (Россия), а также в криолитозоне Тибета (Китай) (Гинсбург, Новожилов, 1997; Агалаков, 1997; Dallimore et al., 1999; Collett et al., 2011; Макогон, Омельченко, 2012; Li et al., 2017; Boswell et al., 2022). Кроме того, имеются отдельные данные о существовании внутримерзлотных гидратных скоплений в районах дельты р. Маккензи (скважина Taglu 92 GSC на арктическом побережье Канады) (Dallimore, Collett, 1995) и в устье р. Оленек (арктическое побережье Средней Сибири) (Черский и др., 1973), где в результате бурения параметрических и разведочных скважин были подняты мерзлые гидратосодержащие керны. Дополнительно, на сегодняшний день накоплены многочисленные косвенные данные о возможном наличии внутримерзлотных газовых гидратов на территории нефтяных и газовых месторождений севера Западной Сибири и в криолитозоне арктического шельфа РФ (Chuvilin et al., 2000; Yakushev, Chuvilin, 2000; Якушев, 2009; Chuvilin et al., 2020).

Появление газогидратных образований в толщах многолетнемерзлых пород может быть связано как с переходом подмерзлотных газовых и газогидратных коллекторов в мерзлое состояние в результате многолетнего промерзания, так и c загидрачиванием промерзающего коллектора в процессе восходящей миграции глубинного газа (или криогенного отжатия газа), который попадает в благоприятные термобарические условия (Якушев, 2009). Еще одной причиной, способствующей формированию газовых гидратов в породах криолитозоны, является барический фактор, связанный в основном с развитием покровных оледенений (Трофимук и др., 1986). Ледниковый покров на поверхности многолетнемерзлых толщ существенно расширяет зону стабильности гидратов в криолитозоне. Возможность гидратообразования в газонасыщенных промерзающих и мерзлых породах подтверждается и результатами экспериментального моделирования (Чувилин, Гурьева, 2009; Chuvilin, Davletshina, 2018; Чувилин и др., 2019; Давлетшина, Чувилин, 2020).

Несмотря на то, что первые данные о существовании внутримерзлотных газогидратных скоплений были получены почти 50 лет назад (Черский и др., 1973), эти геологические объекты до сих пор остаются плохо изученными. В первую очередь это связано со сложностью выявления и диагностирования газогидратных скоплений в мерзлом разрезе с помощью традиционных геофизических методов (в первую очередь методов сейсморазведки) ввиду малого различия ряда физических характеристик (плотность, акустические скорости) для гидратных и ледяных образований. Однако существующие на сегодняшний день немногочисленные литературные данные показывают, что появление газогидратной компоненты в поровом пространстве многолетнемерзлых пород может отражаться в значительном изменении их теплофизических, механических, фильтрационных и даже ряда геофизических характеристик. В этой связи рассмотрение влияния газогидратной компоненты на основные свойства мерзлых пород, с одной стороны, является важной фундаментальной задачей и несет новые знания о льдо- и гидратосодержащих соединениях в пористых средах, а с другой стороны, имеет важное значение для разработки нижележащих традиционных газовых месторождений, где устойчивость ствола добывающих скважин будет напрямую определяться их тепловым и механическим взаимодействиями с вмещающими льдо- и гидратосодержащими интервалами пород криолитозоны.

Методика экспериментальных исследований

Анализ влияния газогидратной компоненты на свойства промерзающих и мерзлых пород был основан на проведении экспериментального моделирования образования газогидратов в поровом пространстве грунтовых сред в специальных установках высокого давления и использовании комплекса специальных методов и технологий для дальнейшего исследования мерзлых гидратосодержащих грунтовых систем. В качестве объектов исследования были использованы природные грунты, преимущественно песчаного и супесчаного состава, отобранные из криолитозоны в пределах газовых месторождений на севере Западной Сибири и территории арктического шельфа, а также модельные песчаные среды и грунтовые смеси различного гранулометрического состава.

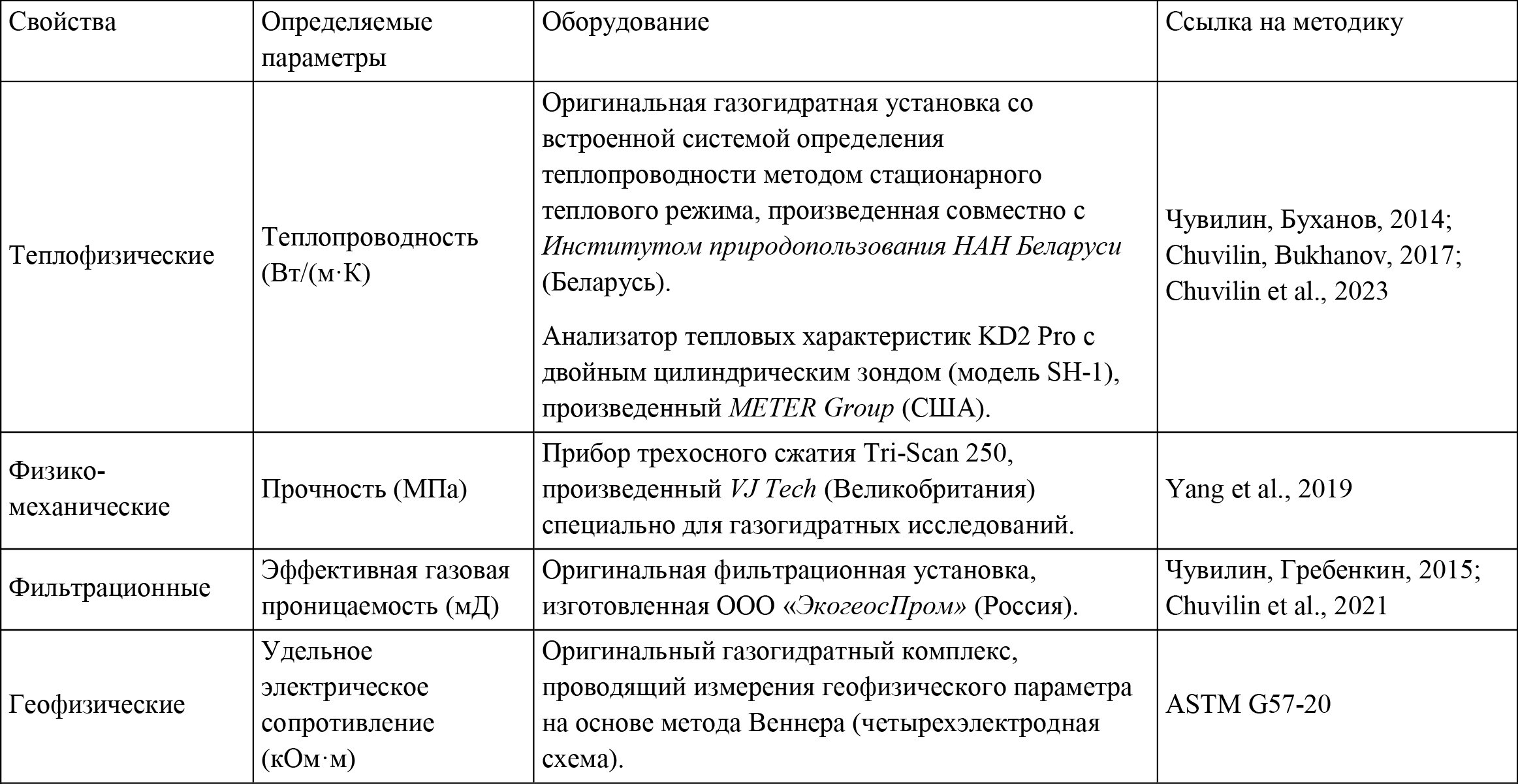

В исследованиях использовались специальные установки для изучения теплофизических, физико-механических, фильтрационных и геофизических параметров при различном фазовом составе поровых флюидов (газогидрат, лед, вода, газ), подробно описанные в работах (Чувилин, Буханов, 2014; Chuvilin, Bukhanov, 2017; Чувилин, Гребенкин, 2015; Yang et al., 2019) (табл. 1).

Табл. 1. Основные физические характеристики гидратосодержащих пород, определяемые в ходе исследований

Подготовка мерзлых гидратосодержащих грунтовых образцов с высокой долей перехода поровой влаги в гидратное состояние (~50% и более) проводилась при давлении гидратообразующего газа выше равновесного по представленной ранее методике (Chuvilin, Davletshina, 2018). В качестве газа-гидратообразователя, для насыщения грунтовых образцов гидратами, использовались метан (99,998%) или двуокись углерода (99,995%), которые находились в баллонах под давлением 10,0 и 6,0 МПа, соответственно. Основные параметры гидратосодержания исследуемых образцов, а именно гидратонасыщенность (Sh) и коэффициент гидратности (Kh), определялись PVT-методом путем анализа данных температуры грунтовой системы и давления газовой компоненты (Chuvilin, Davletshina, 2018; Чувилин и др., 2019).

Гидратонасыщенность (Sh, %) представляет собой процент порового пространства, заполненного гидратом, определяется по объемному содержанию гидрата Hv (%) и пористости n (д.ед.):

![]() .

.

Коэффициент гидратности (Kh, д.ед.) характеризует долю поровой влаги, перешедшей в гидратное состояние:

![]() ,

,

где Wh влажность за счет гидратной компоненты (% от веса сухого образца) и W начальная влажность образца (%). Wh находится из веса порового гидрата Mh, который рассчитывается с учетом поглощенного газа по формулам СН4·5.9Н2О и СО2·6.1Н2О для гидрата метана и двуокиси углерода, соответственно.

Измерения теплопроводности (λ, Вт/(м·К)) мерзлых гидратосодержащих грунтов при давлении выше равновесного проводились в специальной газогидратной установке со встроенной системой определения теплофизического параметра методом стационарного теплового режима (изготовлена Институтом природопользования НАН Беларуси) (Бровка, Романенко, 2010), а также в автоклаве высокого давления с помощью двойного цилиндрического зонда и анализатора KD2 Pro (производства METER Group) (Chuvilin et al., 2023). В случае реализации метода стационарного теплового режима исследуемые образцы представляли собой полые цилиндры (высотой 100 мм, толщиной 10 мм) и располагались между двумя коаксивными цилиндрами. В случае применения зондового метода льдо- и гидратосодержащие образцы имели высоту 90 мм, а диаметр ~60–70 мм. Перегрев исследуемых образцов в обоих случаях составлял не более 0,5 °C. Погрешность измерений теплопроводности мерзлых гидратосодержащих пород оценивалась в пределах ±5%, по аналогии с нашими более ранними исследованиями (Chuvilin, Bukhanov, 2019).

Исследования прочности (σ, МПа) мерзлых гидратосодержащих пород с разным соотношением лед – гидрат в поровом пространстве нами были проведены на приборе трехосного сжатия в рамках сотрудничества с коллегами из университета Хериот-Ватт (г. Эдинбург). В рамках проведённых исследований под параметром прочности исследуемого грунтового образца понимается девиатор напряжений (σ1 − σ2 = σ3), т.е. разница между максимальным осевым давлением и постоянным обжимным давлением. Используемый прибор Tri-Scan 250 был специально разработан для исследования прочностных и деформационных характеристик газонасыщенных и гидратосодержащих горных пород под давлением газа (Yang et al., 2019). В качестве объекта исследования использовалась искусственная песчано-пылевато-глинистая смесь, состоящая из кварцевого мелкозернистого песка с добавками пылеватых частиц и монтмориллонитовой глины. Механические испытания проводились на мерзлых гидратонасыщенных грунтовых образцах цилиндрической формы (высота 100 мм, диаметр 50 мм) с поровым давлением метана выше равновесного (около 5 МПа), т.е. в стабильных условиях для порового гидрата, и температурах –3 °С и –10 °С. Все испытания проводились в режиме деформирования исследуемых грунтовых образцов с постоянной скоростью 0,1 мм/мин.

Исследования газовой проницаемости (K, мД) льдо- и гидратосодержащих пород при различных термобарических исследованиях проводились на оригинальной экспериментальной установке, разработанной ООО «ЭкогеосПром» (Россия), которая позволяет создавать и поддерживать заданные термобарические условия в широком диапазоне температур (от –15 до +30 °С) и давлений (до 10 MPa) (Чувилин, Гребенкин, 2015). Коэффициент эффективной газопроницаемости мерзлого гидратосодержащего грунта определялся по методу спада импульса. По результатам фильтрационного эксперимента рассчитывалась относительная газопроницаемость образца (Котн, д.е.), которая представляла собой отношение эффективной газопроницаемости гидратосодержащего образца к начальной газопроницаемости мерзлого образца до гидратонасыщения. Исследования проводились на образцах диаметром ~30 мм и высотой 30–40 мм. Температурные условия поддерживались с точностью ±0,5 °С с помощью климатической камеры Binder MK240.

Исследования геофизических характеристик гидратосодержащих горных пород проводились непосредственно под давлением газа 4–5 МПа в автоклавах высокого давления (производства Top Industrie, Франция), в которые были установлены латунные электроды (диаметром 3,5 мм) для определения удельного электрического сопротивления (ρ, кОм·м) на основе метода Веннера на постоянном токе (Гребенкин и др., 2024). Измерения проводились на цилиндрических образцах диаметром 38 мм и высотой ~ 80 мм. Температурные условия задавались с точностью ±0,2 °С с помощью жидкостного термостата Julabo FP40. Измерение удельного электрического сопротивления грунтов проводилось по четырехэлектродной схеме с равноудаленными электродами на постоянном токе.

Влияние газогидратной компоненты на свойства мерзлых пород

Появление газогидратной компоненты в поровом пространстве горных пород оказывает существенное влияние на их свойства. В первую очередь это отражается на механических, тепловых, фильтрационных и геофизических параметрах грунтов, т.к. их значения для гидрата и других поровых флюидов (прежде всего воды, льда и газа) могут существенно различаться. Кроме того, важным аспектом являются термобарические условия, при которых находятся поровые газогидратные образования, что также оказывает заметное влияние на физические характеристики гидратосодержащей породы.

В рамках настоящего исследования сделан акцент на рассмотрении влияния газогидратной компоненты на свойства мерзлых грунтов при давлении газа выше равновесного, т.е. при t < 0 °C и термобарических условиях стабильного порового гидрата.

Теплопроводность

Появление газогидратной компоненты в мерзлых породах оказывает существенное влияние на их теплопроводность, что связано со значительным различием в значениях данного теплофизического параметра для ледяной и гидратной компонент. В ходе экспериментов установлено, что в процессе перехода порового льда в гидрат теплопроводность мерзлых пород заметно снижается (рис. 1). Так, в песке мелком (W = 19%) при увеличении коэффициента гидратности (Kh) от 0 до 0,5 теплопроводность понизилась от 2,32 Вт/(м·К) до 1,80 Вт/(м·К), что составило около 22%. При значениях Kh более 0,5, как показали наши предыдущие исследования (Chuvilin, Bukhanov, 2017), изменения теплопроводности гидратонасыщенных мерзлых грунтов становятся менее выраженными, поскольку основной вклад в теплопроводность будет вносить минеральный скелет грунта. В целом, отмеченная тенденция снижения теплопроводности мерзлых пород при переходе порового льда в газогидрат связана с уменьшением доли ледяной компоненты, которая имеет высокую теплопроводность (2,22–2,35 Вт/(м·К)), и увеличением доли гидратной компоненты, теплопроводность которой почти в 4 раза меньше (~0,6 Вт/(м·К)). В итоге, на основе экспериментального моделирования можно ожидать, что в результате перехода до 40–50% порового льда в гидратное состояние (гидрат метана) можно ожидать снижение теплопроводности мерзлых песчаных и супесчаных коллекторов в среднем на 15–20% (Chuvilin, Bukhanov, 2017; Chuvilin et al., 2023).

Рис. 1. Влияние доли порового льда, перешедшего в гидрат (Kh), на теплопроводность мерзлых песчаных и супесчаных пород при температуре –5 °С: 1 ‒ песок мелкий (карьер вблизи г. Люберцы), W = 19%, n = 0,40; 2 ‒ песок пыл. (шельф моря Лаптевых, вблизи пос. Тикси), W = 15%, n = 0,38; 3 ‒ песок пыл. (Ямбургское ГКМ), W = 16%, n = 0,40; 4 ‒ Супесь (карьер вблизи г. Воркута), W = 16%, n = 0,40; 5 ‒ песок мелкий (Южно-Тамбейское НГКМ), W = 16%, n = 0,37

Прочность

В результате выполненных физико-механических испытаний получены корреляционные зависимости прочности льдо-гидратосодержащих грунтовых образцов (W = 15%; ρ = 2,05 г/см³ и n = 0,34) от параметров гидратосодержания: гидратонасыщенности (Sh, %) и коэффициента гидратности (Kh, д.ед.) при различных отрицательных температурах (рис. 2). Дополнительно стоит отметить, что общая степень заполнения порового пространства льдом и гидратом в исследуемых льдо- и гидратосодержащих грунтовых системах составляла около 75–80%.

Рис. 2. Зависимость прочности льдо-гидратосодержащих образцов от параметров гидратонасыщенности (а) и коэффициента гидратности (б) при –3 °С и –10 °С

В целом, полученные корреляции имеют хорошо выраженную линейную зависимость повышения прочности мерзлых грунтовых образцов при увеличении их гидратосодержания. Это прослеживается как для высокой (–3 °С), так и для низкой (–10 °С) отрицательных температур (рис. 2а). Отмеченная закономерность в целом указывает на определяющую роль гидратной фазы в формировании прочности льдо-гидратосодержащих пород, что обусловлено более высокой прочностью чистого гидрата по сравнению со льдом (Stern et al., 1996). Отдельно отмечено, что понижение температуры от –3 до –10 °С сопровождается увеличением прочности мерзлых гидратосодержащих образцов (при одинаковом Kh ≈ 0,2) от 9,6 до 14,1 МПа, т.е. почти на 50% (рис. 2б). Такое существенное повышение параметра прочности для рассматриваемых грунтовых систем можно объяснить изменением фазового состава, а именно количеством жидкой компоненты в льдо- и гидратосодержащих пористых средах. Так недавние исследования, проведенные членами авторского коллектива с использованием прибора ЯМР (Bukhanov et al., 2022), показали, что для рассмотренных мерзлых гидратосодержащих образцов (при поровом давлении метана около 5 МПа) при понижении температуры от –3 до –10 °С содержание остаточной жидкой воды будет снижаться на 25% (от 1,2 до 0,9%). В этой связи, содержание жидкой компоненты может также рассматриваться как важный фактор в формировании прочностных показателей льдо-гидратосодержащих пород.

Газопроницаемость

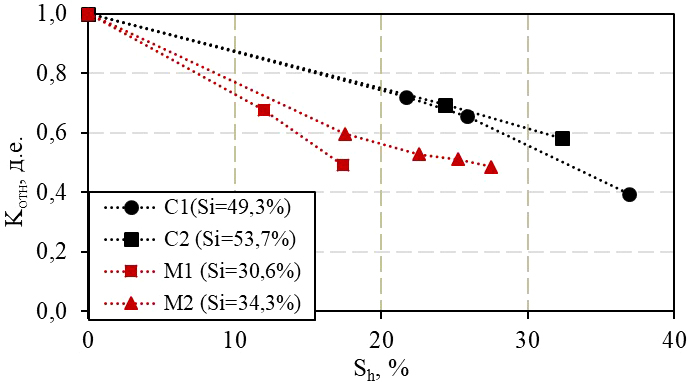

Фильтрационные свойства газосодержащих мерзлых пород при частичном переходе порового льда в гидрат также изменяются. Приведенные фильтрационные эксперименты с образцами мерзлых пород с неполной степенью заполнения пор льдом (43–63%) в условиях гидратообразования показали, что при переходе порового льда в гидрат эффективная проницаемость исследуемых образцов снижается (Chuvilin et al., 2021). Анализ влияния доли порового льда, переходящего в гидрат (Kh), для мерзлых песчаных образцов с различной насыщенностью выявил, что чем выше начальная льдонасыщенность образцов (Si), тем большее проявляется влияние перехода порового льда в гидрат на снижение газопроницаемости (рис. 3).

Рис. 3. Изменение относительной газопроницаемости (Котн) мерзлых песчаных пород с различной льдонасыщенностью (Si) от степени перехода порового льда в гидрат метана (Kh) при постоянной температуре –5 °С

Согласно расчетам, переход порового льда в газовый гидрат приводит к увеличению совокупной степени заполнения пор за счет разницы их удельных объемов, достигающей порядка 15%. Это приводит к снижению пустотности (доли порового пространства, не занятого льдом и гидратом), а следовательно и газопроницаемости. При достаточно высокой начальной степени заполнения пор льдом (около 63%) даже незначительные изменения пустотности вызывают более резкое снижение проницаемости, чем при невысокой начальной льдонасыщенности (43%). Таким образом, в мерзлых газонасыщенных песчаных породах с более чем 60%-ной льдонасыщенностью переход порового льда в гидрат может снизить газопроницаемость в десятки раз, тогда как в мерзлых породах с невысокой льдонасыщенностью (около 40%) проницаемость будет уменьшаться незначительно (менее чем в два раза).

Снижение относительной газопроницаемости мерзлых песчаных пород с неполной степенью заполнения пор льдом в процессе образования гидрата метана, а также СО2 при отрицательной температуре (–5 °С), можно проследить и в зависимости от гидратонакопления. Повышение гидратонасыщенности песчаных образцов в ходе перехода порового льда в гидрат вызывает снижение их относительной газопроницаемости. Так, в песчаных образцах с начальной пористостью (0,35–0,36 д.е.) и степенью заполнения пор льдом 49–54% при насыщенности гидратом СО2 около 25% порового пространства относительная газопроницаемость снижается до 0,7 мД. Для песчаных образцов с пористостью (0,46–0,48 д.е.) и степенью льдонасыщенности 31–34% снижение относительной газопроницаемости достигает 0,5–0,6 при насыщении гидратом метана около 17% (рис. 4).

Рис. 4. Влияние насыщенности порового пространства (Sh) мерзлых образцов гидратом СО2 (С1 и С2, черный цвет) и СН4 (М1 и М2, красный цвет) на изменение их относительной газопроницаемости (Kотн)

Для данных образцов в описываемом диапазоне изменения гидратонасыщения отмечается практически линейная зависимость изменения относительной газопроницаемости от пустотности (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость изменения относительной газопроницаемости (Котн) от пустотности порового пространства (100-(Sh+Si), %) мерзлых образцов при гидратообразовании СО2 (черный цвет) и СН4 (красный цвет)

Электрические свойства

Экспериментальная оценка изменения удельного электрического сопротивления (УЭС) мерзлых пород при появлении газогидратной компоненты проводилась в условиях фазового перехода порового льда в газогидрат в песчаных образцах кварцевого состава.

Они готовились из песка фракции 0,1–0,5 мм (RS1), а также из природного мелкозернистого песка (RS2). Их влажность составляла 12–13%, а пористость около 37%. Значения УЭС мерзлых песчаных образцов RS1 и RS2 (до закачки гидратообразующего газа) были равны 19,77 и 28,81 кОм·м соответственно, при значениях начальной льдонасыщенности 64% для обоих образцов.

В качестве гидратообразующего газа в эксперименте RS1 использовался метан, а в эксперименте RS2 – двуокись углерода. На первом этапе оценивалось влияние насыщения мерзлых образцов гидратообразующим газом. При насыщении мерзлого песчаного образца метаном до давления 6 МПа отмечено незначительное повышение (менее 10%) УЭС до 21,72 кОм·м (рис. 6), тогда как при закачке CO2 до давления 2,9 МПа произошло существенное снижение УЭС мерзлого образца более чем в 3 раза от 28,81 до 8,8 кОм·м (рис. 6). Это снижение обусловлено активным взаимодействием СО2 с поверхностным слоем порового льда, в результате чего происходит его частичное растворение и повышение содержания незамерзшей воды в мерзлом образце.

Рис. 6. Изменение УЭС мерзлых песчаных образцов (RS1 и RS2) в ходе перехода порового льда в гидрат CH4 и гидрат СО2 при температуре –6°С

На следующем этапе эксперимента производились измерения УЭС в мерзлом образце в процессе гидратообразования при постоянной температуре –6 °C (рис. 6).

В эксперименте RS1 отмечен рост УЭС на 2 кОм·м уже после перехода 2% порового льда в гидрат метана (рис. 6). При дальнейшем переходе порового льда в гидрат наблюдалась практически линейная зависимость УЭС от коэффициента гидратности. Так, при повышении Kh до 0,17 УЭС мерзлого образца увеличилось в полтора раза и составило 31,85 кОм·м, а в конце эксперимента при переходе 27% порового льда в гидрат метана УЭС увеличилось практически в два раза по сравнению с начальным после закачки СН4 и составило 41 кОм·м.

В эксперименте RS2, где наблюдался более интенсивный темп перехода порового льда в гидрат СО2, была получена сходная зависимость УЭС от Kh. При переходе 18% порового льда в гидрат УЭС увеличилось в 1,7 раза и составило 14,8 кОм·м, а при переходе еще 2% поровой влаги в гидрат УЭС составило 18,1 кОм·м.

Таким образом, в обоих случаях, несмотря на различие в абсолютных значениях УЭС образцов, относительное повышение их значений при переходе порового льда в гидрат было близким. При переходе 20% порового льда в гидрат УЭС мерзлого образца повысилось примерно в 1,6 раз для гидрата метана и порядка 2 раз для гидрата СО2.

Обсуждение результатов экспериментального моделирования

Полученные экспериментальные данные, а также опубликованные материалы показывают, что газогидратная компонента оказывает заметное влияние на ряд физических характеристик мерзлых пород. В основном это обусловлено существенным различием в значениях рассмотренных параметров (прочность, теплопроводность, газовая проницаемость и удельное электрическое сопротивление) для порового льда и гидрата, однако в ряде случаев отмеченные тенденции обусловлены особенностями фазового состава (в первую очередь количеством остаточной жидкой воды) льдосодержащих и гидратонасыщенных пород. Поэтому тенденции изменения рассматриваемых физических параметров мерзлых грунтов при увеличении гидратосодержания при давлении выше равновесного будут различными, в зависимости от типа параметра, как по направлению, так и по величине (табл. 2).

Табл. 2. Влияние гидратной компоненты на изменение физических параметров мерзлых грунтов, где «−» снижение параметра и «+» – повышение параметра.

В целом увеличение доли порового гидрата будет сопровождаться закономерным повышением прочности мерзлых гидратосодержащих пород. Так, переход в гидратное состояние около половины порового льда будет сопровождаться увеличением прочности льдо- и гидратосодержащей песчаной породы примерно на 50%, что обусловлено более высокой прочностью газогидратной компоненты при сравнении со льдом. Кроме того, газовые гидраты слабо проявляют реологические свойства (т.е. характерно хрупкое разрушение) в отличие ото льда, для которого характерны пластические деформации под действием постоянной нагрузки.

Теплопроводность мерзлых грунтов в процессе гидратообразования будет снижаться, что вызвано увеличением содержания гидратной компоненты с низкой теплопроводностью и уменьшением содержания ледяной компоненты с высокой теплопроводностью. При этом для рассмотренных мерзлых гидратосодержащих песчаных и супесчаных грунтовых сред можно ожидать снижение теплофизического параметра до 15–20% даже при переводе 50% поровой влаги (т.е. льда) в гидрат.

Изменения газовой проницаемости в мерзлых породах в условиях накопления поровых гидратов в первую очередь будут определяться исходной степенью заполнения пор. Так, переход порового льда в газовый гидрат приводит к увеличению совокупной степени заполнения пор за счет разницы их удельных объемов, достигающей порядка 15%, что в итоге сопровождается снижением пустотности порового пространства и эффективных путей фильтрации газа. В результате, в мерзлых газовых коллекторах с высокой начальной льдонасыщенностью (60% и более) в ходе гидратонакопления можно ожидать существенного снижения (в несколько десятков раз) газовой проницаемости, в отличие от внутримерзлотных песчаных горизонтов с невысокой льдонасыщенность порового пространства (40% и менее).

Отмеченное повышение удельного электрического сопротивления мерзлых пород при фазовом переходе лед – газовый гидрат в поровом пространстве, с одной стороны, связано с некоторым различием исследуемого геофизического параметра для гидрата и льда, а с другой – может быть обусловлено снижением содержания жидкой фазы воды (незамерзшая вода) в мерзлых породах в условиях гидратообразования. При фазовом переходе порового льда в гидрат содержание жидкой фазы воды в породе стремится к равновесному ее содержанию в гидратонасыщенных породах (неклатратная вода). А содержание неклатратной воды, как показывают эксперименты, значительно ниже, чем содержание незамерзшей воды в мерзлых породах без гидратов, причем содержание неклатратной воды, в отличие от незамерзшей, закономерно понижается с повышением газового давления (Chuvilin, Istomin, 2012).

Поэтому можно ожидать повышения удельного электрического сопротивления мерзлого гидратосодержащего песчаного коллектора примерно в 1,5–2 раза при увеличении коэффициента гидратности до 0,25. Следует также отметить, что снижение содержания жидкой фазы воды в мерзлых породах в условиях гидратонакопления будет способствовать повышению их прочностных характеристик.

Анализ полученных данных подтверждает, что изменения основных физических характеристик мерзлых грунтов в условиях накопления поровых газогидратов связаны не только с изменением соотношения поровый лед – поровый гидрат, но и с содержанием жидкой фазы воды в льдо-, газо- и газогидратосодержащих грунтовых системах. В итоге можно отметить, что появление газогидратной компоненты, с одной стороны, существенно упрочняет мерзлый коллектор, а с другой – проявляет тенденцию к снижению способности к тепло- и массопереносу.

Выводы

Как показывает анализ условий существования газогидратных образований в природе, криолитозона является благоприятной средой, где возможно образование и длительное нахождение газогидратов в качестве компоненты мерзлых пород. Несмотря на определенную схожесть со льдом, газогидратные образования оказывают и специфическое влияние на некоторые физические характеристики мерзлых пород и процессы, которые протекают в толщах мерзлых пород в ходе их существования и эволюции. Проведенная на основе экспериментальных исследований оценка влияния газогидратной компоненты на некоторые физические свойства мерзлых пород показала, что появление газогидратов в поровом пространстве мерзлых пород существенно снижает их теплопроводность, фильтрационные характеристики, а также вызывает повышение прочностных характеристик. Кроме того, наличие газогидратной компоненты в мерзлых породах оказывает определённое влияние на некоторые их геофизические характеристики, в частности может вызывать повышение удельного электрического сопротивления мерзлых пород при гидратонакоплении.

Финансирование/Благодарности

Авторы благодарят Российский научный фонд за финансовую поддержку проведенных исследований (грант № 22-67-00025).

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

Авторский коллектив выражают благодарность коллегам из ООО «ЭкогеосПром» (г. Тверь, Россия) за помощь в проектировании и изготовлении лабораторного комплекса для исследования фильтрационных и геофизических характеристик мерзлых и гидратосодержащих пород.

Список литературы

1. Агалаков С.Е. (1997). Газовые гидраты в Туронских отложениях на севере Западной Сибири. Геология Нефти и Газа, 3. с. 16−21.

2. Бровка А.Г., Романенко И.И. (2010). Приборы для исследования теплофизических характеристик и фазового состава воды горных пород при повышенных статических нагрузках. Горная Механика и Машиностроение, 1, с. 83−88.

3. Вареничев А.А., Громова М.П., Потапов И.И. (2022). Прогнозные ресурсы метана газогидратных залежей. Проблемы Окружающей Среды и Природных Ресурсов, 8, с. 3–44. https://doi.org/10.36535/0235-5019-2022-08-1

4. Гинсбург Г.Д., Новожилов А.А. (1997). О гидратах в недрах Мессояхского месторождения. Газовая Промышленность, 2, с. 19−21.

5. Гребенкин С.И., Чувилин Е.М., Жмаев М.В., Малик А.А. (2024). Экспериментальная оценка изменения геофизических характеристик газонасыщенных песчаных пород при льдо- и гидратообразовании. Сборник тезисов: Газовые гидраты — энергия будущего: материалы Первой Российской газогидратной конференции (РГК I). 26–31 августа 2024 г. Пос. Листвянка, Байкал. https://doi.org/10.24412/cl-37274-2024-1-99-103

6. Давлетшина Д.А., Чувилин Е.М. (2020). Экспериментальная оценка возможности газогидратообразования в тонкодисперсных грунтах при отрицательных температурах. Криосфера Земли, 24(4), с. 25–33.

7. Истомин В.А., Якушев В.С. (1992). Газовые гидраты в природных условиях. М.: Недра, 235 с.

8. Макогон Ю.Ф. (1985). Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование. М.: Недра, 232 с.

9. Макогон Ю.Ф., Омельченко Р.Ю. (2012). Мессояха – газогидратная залежь, роль и значение. Геология и Полез. Ископаемые Мирового океана, 3, с. 5–19.

10. Матвеева Т.В., Логвина Е.А., Назарова О.В. (2024). Газовые гидраты акваторий: методы и результаты ресурсных оценок. Геология Нефти и Газа, 3, с. 81−96. https://doi.org/10.47148/0016-7894-2024-3-81-96

11. Трофимук А.А., Макогон Ю.Ф., Якушев В.С. (1986). Влияние динамики зон гидратообразования на температурный режим горных пород в области распространения криолитозоны. Геология и Геофизика, 11, с. 3–10.

12. Черский Н.В., Куренчанин В.К., Скуба В.Н., Царев В.П. (1973). Исследования и рекомендации по совершению разработки полезных ископаемых северных и восточных районов СССР. Ч.1. Перспективы поисков газогидратных залежей. Якутск: Якутское книжное издательство, 116 с.

13. Чувилин Е.М., Буханов Б.А. (2014). Изменение теплопроводности газонасыщенных пород при гидратообразовании и замораживании-оттаивании. Часть 1. Методика исследований. Криосфера Земли, 18(1), с. 70–76.

14. Чувилин Е.М., Гребенкин С.И. (2015). Экспериментальная оценка газопроницаемости газонасыщенных пород при газонасыщенных пород при гидратообразовании и замороживании. Криосфера Земли, 19(2), с. 67–74.

15. Чувилин Е.М., Гурьева О.М. (2009). Экспериментальное изучение образования гидратов CO2 в поровом пространстве промерзающих и мерзлых пород. Криосфера Земли, 13(3), с. 70–79.

16. Чувилин Е.М., Давлетшина Д.А., Лупачик М.В. (2019). Гидратообразование в мерзлых и оттаивающих метанонасыщенных породах. Криосфера Земли, 23(2), с. 50–61.

17. Якушев В.С. (2009). Природный газ и газовые гидраты в криолитозоне. М.: ВНИИГАЗ, 192 с.

18. Якушев В.С., Гафаров, С.М., Карнаухов Н.А. и др. (2014). Газовые Гидраты в Арктике и Мировом Океане: Особенности залегания и перспективы освоения. М.: Недра, 251 с. ASTM G57-20 (2020).

19. Standard Test Method for Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method. https://doi.org/10.1520/G0057-20

20. Boswell R., Collett T.S., Yamamoto K., Okinaka N., Hunter R., Suzuki K., Tamaki M., Yoneda J., Itter D., Haines S.S., Myshakin E., Moridis G. (2022). Scientific results of the Hydrate-01 Stratigraphic Test Well Program, Western Prudhoe Bay Unit, Alaska North Slope. Energy & Fuels, 36(10), pp. 5167−5184. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c00327

21. Bukhanov B. A., Chuvilin E.M., Mukhametdinova A.Z., Sokolova N.S., Afonin M.Y., Istomin V.A. (2022). Estimation of residual pore water content in hydrate-bearing sediments at temperatures below and above 0 °C by NMR. Energy & Fuels, 36(24), pp. 14789–14801. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c03089

22. Chong, Z.R., Yang, S.H.B., Babu, P., Linga, P., Li, X.-S. (2016). Review of natural gas hydrates as an energy resource: Prospects and challenges. Applied Energy, 162, pp. 1633−1652.

23. Chuvilin E., Bukhanov B. (2017). Effect of hydrate formation conditions on thermal conductivity of gas-saturated sediments. Energy & Fuels, 31(5), pp. 5246−5254. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.6b02726

24. Chuvilin E., Bukhanov B. (2019). Thermal conductivity of frozen sediments containing self-preserved pore gas hydrates at atmospheric pressure: An experimental study. Geosciences, 9(2), 65. https://doi.org/10.3390/geosciences9020065

25. Chuvilin E., Davletshina D. (2018). Formation and Accumulation of Pore Methane Hydrates in Permafrost: Experimental Modeling. Geosciences, 8(12). https://doi.org/10.3390/geosciences8120467

26. Chuvilin E., Davletshina D., Bukhanov B., Grebenkin S., Pankratova E. (2023). Thermal conductivity variations in frozen hydrate-bearing sand upon heating and dissociation of pore gas hydrate. Geosciences, 13, 316. https://doi.org/10.3390/geosciences13100316

27. Chuvilin E., Ekimova V., Davletshina D., Sokolova N., Bukhanov B. (2020). Evidence of gas emissions from permafrost in the Russian Arctic. Geosciences, 10, 383. https://doi.org/10.3390/geosciences10100383

28. Chuvilin E.M., Grebenkin S.I., Zhmaev M.V. (2021). Gas permeability of sandy sediments: effects of phase changes in pore ice and gas hydrates. Energy and Fuels, 8, pp. 7874–7882. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c00366

29. Chuvilin E.M., Istomin V.A. (2012). Temperature dependence of the equilibrium pore water content in gas hydrate contained sediments. In: Proc. 10th Int. Conf. on Permafrost (Salekhard, June 25–29, 2012). Yamal-Nenets Autonomous District, Russia, vol. 2, p. 57–60.

30. Chuvilin E.M., Yakushev V.S., Perlova E.V. (2000). Gas and possible gas hydrates in the permafrost of Bovanenkovo gas field, Yamal Peninsula, West Siberia. Polarforschung, 68, pp. 215–219.

31. Collett T.S., Lee M.W., Agena W.F., Miller J.J., Lewis K.A., Zyrianova M.V., Boswell R., Inks T.L. (2011). Permafrost associated natural gas hydrate occurrences on the Alaskan North Slope. Mar. Pet. Geol., 28, pp. 279−294. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2009.12.001

32. Dallimore S.R., Collett T.S. (1995). Intrapermafrost gas hydrates from a deep core hole in the Mackenzie Delta, Northwest Territories, Canada. Geology, 23, pp. 527–530. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1995)0232.3.CO;2

33. Dallimore S.R., Uchida T., Collett T.S. (1999). Scientific Results from JAPEX/JNOC/GSC Mallik 2L-38 Gas Hydrate Research Well, Mackenzie Delta, Northwest Territories, Canada. Ottawa – Ontario: Natural Resources Canada, 403 p. https://doi.org/10.4095/210723

34. Li B., Sun Y., Guo W., Shan X., Wang P., Pang Sh., Jia R., Zhang G. (2017). The mechanism and verification analysis of permafrost-associated gas hydrate formation in the Qilian Mountain, Northwest China. Marine and Petroleum Geology, 86, pp. 787–797. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.05.036

35. Max D.M., Johnson A.H., Dillon W.P. (2013). Natural gas hydrate − Arctic Ocean deepwater resource potential. Dordrecht: Springer, 113 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02508-7

36. Max M. (2000). Natural Gas Hydrate: In Oceanic and Permafrost Environments. Dordrecht: Springer, 419 p. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4387-5

37. Ruppel C. (2015). Permafrost-associated gas hydrate: Is it really approximately 1% of the global system? J. Chem. Eng. Data, 60(2), pp. 429−436. https://doi.org/10.1021/je500770m

38. Stern L.A., Kirby S.H., Durham W.B. (1996). Peculiarities of methane clathrate hydrate formation and solid-state deformation, and the associated superheating of water ice. Science, 273, pp. 1843–1848. https://www.science.org/doi/10.1126/science.273.5283.1843

39. Wei N., Pei J., Li H., Zhou Sh., Zhao, J., Kvamme B., Coffin R.B., Zhang L., Zhang Y., Xue J. (2024). Classification of natural gas hydrate resources: Review, application and prospect. Gas Science and Engineering, 124, 205269. https://doi.org/10.1016/j.jgsce.2024.205269

40. Yakushev V.S., Chuvilin E.M. (2000). Natural gas and hydrate accumulation within permafrost in Russia. Cold Regions Science and Technology, 149, pp. 46–50. https://doi.org/10.1016/S0165-232X(00)00012-4

41. Yamamoto K., Boswell R., Collett T., Dallimore S., Lu H. (2022). Review of past gas production attempts from subsurface gas. Energy & Fuels, 36 (10), pp.5047–5062. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c04119

42. Yang J., Hassanpouryouzband A., Tohidi B., Chuvilin E., Bukhanov B., Istomin V., Cheremisin A. (2019). Gas hydrates in permafrost: distinctive effect of gas hydrates and ice on the geomechanical properties of simulated hydrate-bearing permafrost sediments. JGR Solid Earth, 124, pp. 2551–2563. https://doi.org/10.1029/2018JB016536

Об авторах

Е. М. ЧувилинРоссия

Евгений Михайлович Чувилин – кандидат геол.-минерал. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Центр науки и технологий добычи углеводородов

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

Б. А. Буханов

Россия

Борис Александрович Буханов – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник, Центр науки и технологий добычи углеводородов

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

С. И. Гребенкин

Россия

Сергей Игоревич Гребенкин – кандидат геол.-минерал. наук, научный сотрудник, Центр науки и технологий добычи углеводородов

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

М. В. Жмаев

Россия

Максим Владиславович Жмаев – кандидат тех. наук, инженер, Центр науки и технологий добычи углеводородов

121205, Москва, территория ИЦ “Сколково”, ул. Сикорского, д. 11

Рецензия

Для цитирования:

Чувилин Е.М., Буханов Б.А., Гребенкин С.И., Жмаев М.В. Влияние газогидратной компоненты на свойства мерзлых пород. Георесурсы. 2025;27(3):101-110. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.8

For citation:

Chuvilin E.M., Bukhanov B.A., Grebenkin S.I., Zhmaev M.V. Effect of gas hydrates on physical properties of permafrost. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):101-110. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.8

.png)