Перейти к:

Исследование диссоциации гидратов метана при отрицательных температурах

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.9

Аннотация

Использование ресурсов криолитозоны в настоящее время – один из приоритетных вопросов в повестке научно-технологического и экономического развития Российской Федерации. Имеющиеся результаты изысканий подтверждают возможность использования криогенных процессов и явлений в инженерном деле, сельском хозяйстве, сохранении биологического разнообразия и в ряде других направлений, таких как, например, хранении газа в твердом гидратном состоянии. В данной работе приводятся результаты исследований диссоциации гидратов метана, полученных в системах с промотирующими добавками, с целью определения условий и эффективности хранения газа в твердом гидратном состоянии. Диссоциация гидратов, сформированных из жидких растворов или дисперсных систем, осуществлялась экспериментальными методами с использованием реактора высокого давления в диапазоне температур 263–268 К, то есть близких к температурам залегания многолетнемерзлых пород. Показано, что гидрат метана, сформированный из жидких растворов поверхностно-активных веществ – соевого лецитина и додецилсульфат натрия, обладает высокой пористостью, вследствие чего практически не способен к самоконсервации и не может применяться при реализации газогидратных технологий хранения газа. При этом добавка водорастворимого полимера поливинилового спирта в концентрации 0,3 мас.% приводит к росту более плотного гидрата метана, способного к самоконсервации при температуре 268 К. Данные, полученные в работе, могут быть использованы при разработке газогидратных технологий хранения природного газа в твердом гидратном состоянии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Молокитина Н.С., Жингель П., Плетнева К.А. Исследование диссоциации гидратов метана при отрицательных температурах. Георесурсы. 2025;27(3):111-120. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.9

For citation:

Molokitina N.S., Zhingel P., Pletneva K.A. Study of methane hydrate dissociation under subzero temperatures. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):111-120. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.9

Введение

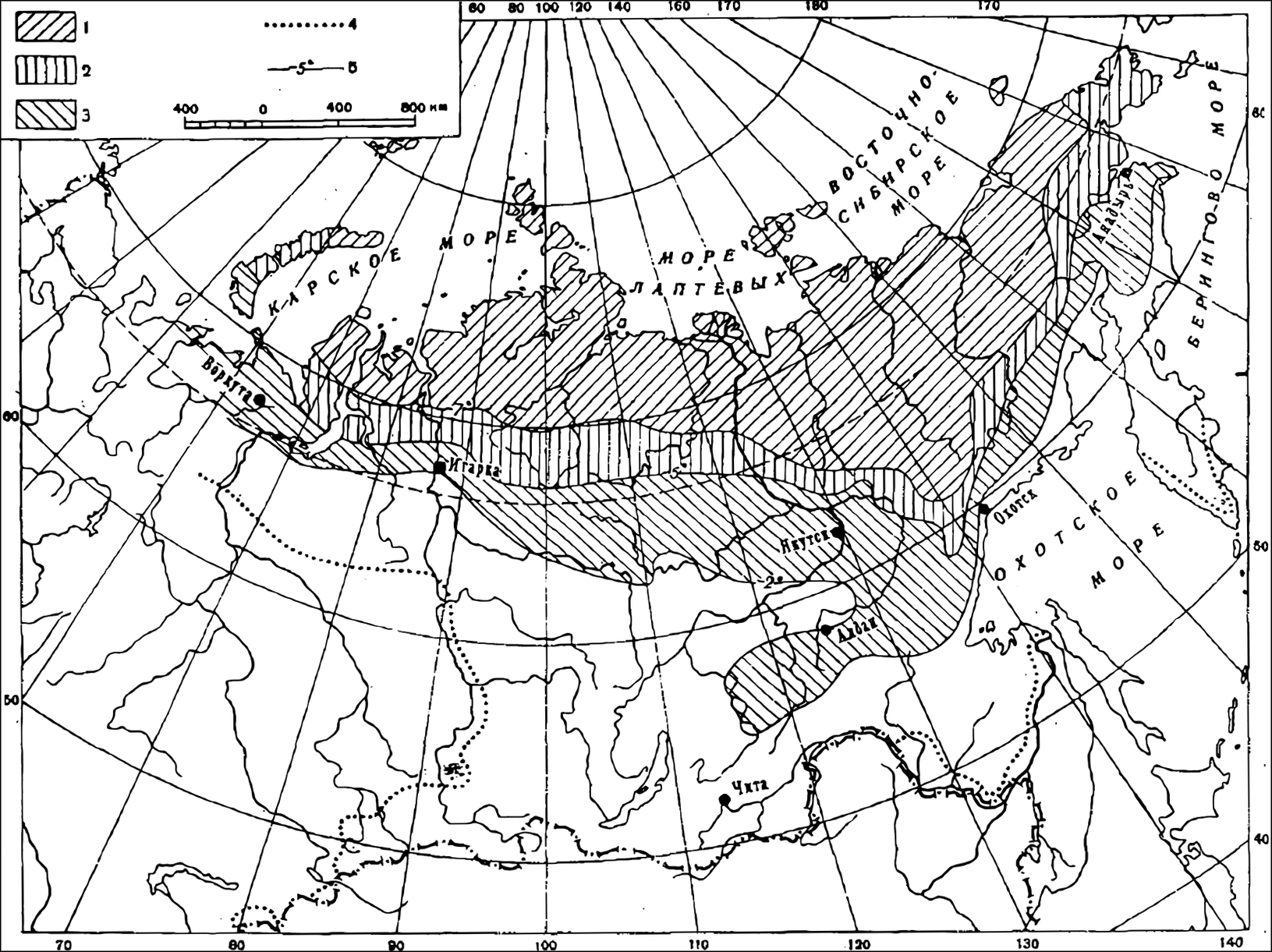

Многолетнемерзлые грунты охватывают значительную часть территории России, где среднегодовая температура воздуха имеет отрицательные значения. В таких грунтах могут конструироваться хранилища нефтегазовых продуктов, воды, сельскохозяйственной продукции, теплоаккумулирующие выработки и т.д., которые рассматриваются как подземные резервуары, использующие природные криогенные ресурсы, что может сократить расходы на строительные, теплоизоляционные материалы и снизить энергетические затраты на этапе строительства и эксплуатации (Кузьмин, 2023). В 60–70-х гг. на севере России началось развитие строительства криохранилищ, емкость которых колебалась от 5 до 500 тонн. Такие конструкции возводились преимущественно в дисперсных отложениях на глубинах 10–40 метров. В работе (Миронов, 1967) приводится карта районирования по условиям строительства подземных криохранилищ (рис. 1), в основе которой приняты температура мерзлых грунтов и продолжительность отрицательных температур воздуха. Первая зона – зона с температурой грунтов 266 К и ниже, и с числом дней с температурой воздуха ниже 258 К более 100. В этой зоне охлаждение и замораживание возможны без применения установок принудительного охлаждения. Вторая зона – зона с температурой грунтов в пределах 266–268 К и с числом дней с температурой воздуха 263 К более 100. Хранение продукта в теплое время года обеспечивается за счет накопленного в зимний период холода. Третья зона – зона устойчивых и продолжительных холодных зим с температурой грунтов 268–271 К, где требуется использование установок принудительного охлаждения для поддержания необходимого температурного режима грунтов.

Рис. 1. Карта зональной разбивки по возможности строительства криохранилищ (Миронов, 1967): 1 – арктическая и субарктическая зоны; 2 – умеренная зона; 3 – зона устойчивых холодных зим; 4 – граница области вечной мерзлоты; 5 – минимальная температура горных пород у подошвы слоя годовых ее колебаний

Впервые в мире в г. Якутск в 2012 г. построено подземное криохранилище семян, где температурный режим обеспечивался за счет использования только естественных криогенных ресурсов – холода многолетнемерзлых грунтов и наружного воздуха. Устройство хранилища представлено в статье (Куваев, Кузьмин, 2018). Данное сооружение расположено в толще вечномерзлых грунтов с температурой 270,6 К на глубине подошвы 11,0 м, при этом среднее значение температуры рабочей камеры составляет около 265 К, а диапазон колебаний температуры – от 256 К до 268 К.

Благодаря разработкам японской компании Mitsui Engineering & Shipbuilding газогидратные технологии транспортировки и хранения природного газа встали в один ряд с используемыми ранее способами транспортировки газа в газообразном и сжиженном состояниях.Газогидраты представляют собой твердую клатратную нестехиометрическую кристаллическую структуру, формируемую молекулами воды и газа при низких температурах и высоких давлениях. Газогидратные технологии хранения и транспортировки природного газа основаны главным образом на их способности концентрировать до 167 объемов метана при н.у. на 1 объем гидрата, а также на возможности длительного хранения при атмосферном давлении благодаря эффекту самоконсервации (Falenty et al., 2014; Takeya et al., 2012; Chuvilin et al., 2022). За счет самоконсервации газовые гидраты долгое время не диссоциируют вне зоны стабильности гидратов при температурах ниже 273,2 К, вследствие формирования метастабильной воды на поверхности газогидрата при их разложении с последующей ее кристаллизацией (Истомин, Якушев, 1992; Chuvilin et al., 2018; Chuvilin, Kozlova, 2005; Kwon et al., 2008). Так, японской компанией Mitsui Engineering & Shipbuilding (Watanabe et al., 2008; Nakai, 2012) представлена технология производства, транспортировки и хранения природного газа в твердой гидратной форме, включающая в себя: образование гидратов природного газа при температуре 277 К и начальном давлении 5,5 МПа; осушку синтезированного гидрата природного газа; гранулирование с консервацией синтезированного газогидрата при температуре 253 К с конечным содержанием гидрата 75% и содержанием льда 25% и производительностью 5 т/сутки с последующим сбросом давления до 0,1 МПа; транспортировку гидратных гранул на расстояние 100 км в течение 2 часов при температуре 253 К и давлении 0,1 МПа на специально разработанных и сконструированных грузовиках; регазификацию, осуществляемую путем циркуляции теплой воды на дне транспортировочного контейнера. Также в работе (Watanabe et al., 2008) отмечено, что при хранении при температуре 253 К происходит менее 1% потерь газа в сутки.

В конце 1980-х годов был установлен факт существования реликтовых газовых гидратов в естественных условиях за счет эффекта самоконсервации (Ershov et al., 1991), что подтверждается в современных работах (Ершов и др., 2022). Российскими учеными (Якушев, 1988) был впервые изучен эффект самоконсервации в лабораторных условиях для гидратов метана, синтезированных из объемной воды при температуре 274–278 К и давлении 3–8 МПа. Полученные образцы сохраняли стабильность в течение года при температурах в диапазоне 255–270 К, практически не разлагаясь. В работе (Istomin et al., 2006) представлены данные о проявлении эффекта самоконсервации гидратов метана в диапазоне температур от 255 до 271 К и давлении 0,1 МПа. Показано, что доля разложения монолитного образца гидрата метана в температурном диапазоне от 263 до 268 К составила около 30% за 5 месяцев. В работе (Takeya et al., 2002) показано, что скорость диссоциации гидратов метана при атмосферном давлении в температурном диапазоне от 198 до 268 К существенно падает, что указывает на проявление эффекта самоконсервации. В работе (Circone et al., 2004) показано, что минимальная скорость диссоциации образцов гидрата метана наблюдалась при 268 ± 1 К. Подтверждение этого эффекта в лабораторных условиях установлено в работах (Stern et al., 2003; Hachikubo et al., 2011; Takeya et al., 2013). Таким образом, утверждение авторов о возможности хранения гидратов метана в температурных условиях криохранилища г. Якутск – от 256 К до 268 К – не противоречит существующим работам ведущих ученых об эффекте самоконсервации гидратов метана.

В опубликованной литературе имеется информация о возможности хранения природного газа в твердой гидратной форме в поровом пространстве пород. Так, в работах ученых проводились оценки влияния пористости и проницаемости пород, равномерности заполнения коллекторов для захоронения газа в гидратном состоянии экспериментальными и теоретическими методами (Бондарев и др., 2015; Шагапов и др., 2008). В работе (Рожин, Аргунова, 2022) представлены результаты математического моделирования закачки и хранения природного газа, а также попутных нефтяных, парниковых и токсичных газов в форме газовых гидратов в подмерзлотных водоносных горизонтах с целью выявления влияния коллекторных свойств пласта на гидратонасыщенность.

В настоящей работе предлагается иной вид хранения – не в поровом пространстве пород, а в воздушном пространстве мерзлотного хранилища при атмосферном давлении и естественных температурах, ниже точки плавления льда в форме гидрата. Для успешной реализации технологии хранения природного газа в твердой гидратной форме в криохранилище необходимо решить ряд задач. Одной из таких задач является исследование возможности хранить гидраты природных газов, полученных при использовании промотирующих добавок, в законсервированном состоянии, то есть при отрицательной температуре и атмосферном давлении.

Стоит отметить, что количество работ по изучению эффекта самоконсервации гидратов природного газа/метана, полученного с использованием различных добавок, на сегодняшний день невелико. В работе (Mimachi et al., 2016) были проведены исследования эффекта самоконсервации гидратов метана, сформированных из растворов NaCl с концентрацией 3 и 10 мас.%. В результате выявлено, что синтезированный из раствора NaCl гидрат не консервируется. Кинетические промоторы гидратообразования метана также были исследованы на способность к самоконсервации газогидратов. Например, в работе (Li et al., 2021) изучено влияние наиболее распространенной добавки додецилсульфат натрия с концентрацией 0,05 мас.% на явление самоконсервации при атмосферном давлении и диапазоне температур от 253,15 до 268,15 К методом дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления. Установлено, что гидрат метана сохраняется во всем интервале исследуемых температур в течение всего времени исследования (12 и 42 часов). Кроме того, изучена способность к самоконсервации гидратов, синтезированных с добавлением термодинамических промоторов. Установлено, что смесь гидратов метана и тетрагидрофурана оставалась стабильной ниже равновесной кривой при атмосферном давлении и температуре 271 К в течение 2 лет (Bhattacharjee et al., 2021). В работе (Zhang et al., 2022) показаны результаты хранения смеси гидратов метана и диоксана вне зоны термодинамического равновесия при давлении близком к атмосферному и температуре 268,3 К в течение 120 дней. Условия, исследованные в работах (Bhattacharjee et al., 2021; Zhang et al., 2022), соответствуют температурным условиям существования многолетнемерзлых пород.

Таким образом, цель данной работы заключается в определении влияния добавок, зарекомендовавших себя как эффективные промоторы, и систем на диссоциацию гидрата метана при температурах ниже 273 К для выявления перечня добавок, не увеличивающих степень диссоциации. В качестве промотирующих добавок были использованы додецилсульфат натрия, соевый лецитин и поливиниловый спирт, а также дисперсная система «сухая вода», так как ранее коллективом авторов была показана эффективность их использования в качестве промоторов гидратообразования (Mel’nikov et al., 2023; Molokitina, Drachuk, 2022; Podenko et al., 2018). Таким образом, добавки и системы, зарекомендовавшие себя как эффективные промоторы и не повышающие скорость диссоциации гидрата метана, могут быть рекомендованы к использованию в разработке и реализации газогидратных технологий транспортировки и хранения газа. В работе использованы две методики проведения исследования – в изохорном и изобарном режимах при температурах от 263 до 268 К, приближенных к термическим условиям криохранилища, находящегося на территории города Якутск.

Материалы и методы

В табл. 1 приведены материалы, использованные в ходе исследования диссоциации гидрата метана, образованного в системах, содержащих добавки промотирующих веществ. В качестве газа-гидратообразователя использован метан (степень чистоты 99,9 об.%) как основной компонент природного газа.

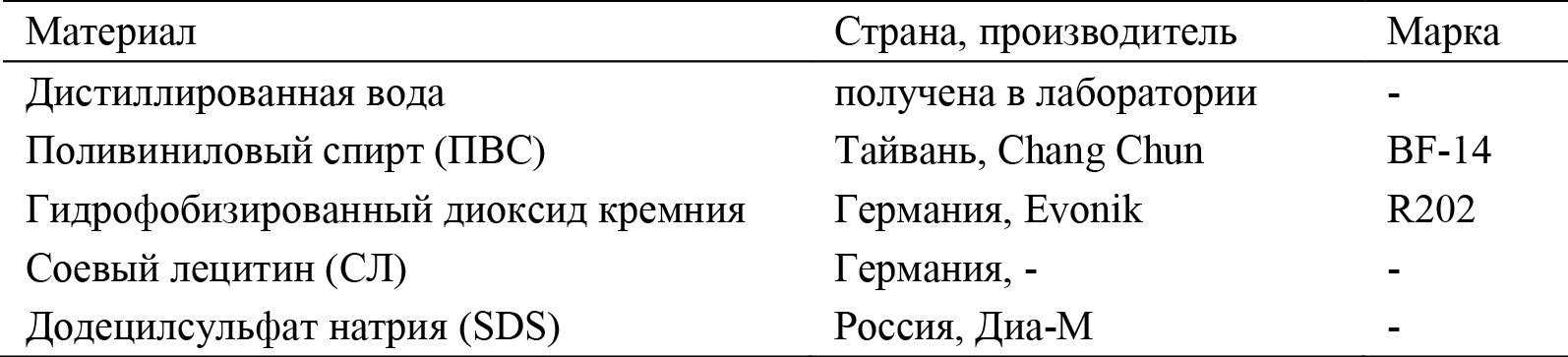

Табл. 1. Материалы, использованные в данной работе

В ходе проведения исследования диссоциации гидрата метана в диапазоне температур от 263 К до 268 К были приготовлены жидкие растворы и дисперсные системы, содержащие добавки различных промоторующих веществ, для изучения их влияния на способность гидрата метана к самоконсервации. Компонентный состав водных систем гидратообразования метана представлен в табл. 2.

Табл. 2. Компонентный состав водных систем гидратообразования метана с добавками промотирующих веществ

Методика приготовления объемных и дисперсных систем

Процедура приготовления объемных образцов растворов соевого лецитина и растворов додецилсульфат натрия производилась при комнатной температуре. Процесс приготовления образцов жидких растворов додецилсульфат натрия и поливинилового спирта (ПВС) происходил путем растворения ПВС на водяной бане (температура около 353 К) при постоянном перемешивании, после чего в остывший до комнатной температуры раствор ПВС вводили додецилсульфат натрия в концентрации 0,05 мас.%.

Процедура приготовления молотых замороженных образцов заключалась в выдерживании раствора при температуре 258 К в течение не менее суток до полного замораживания, после чего замороженные растворы перемалывались при температуре 258 К в морозильной камере (Teledoor, Германия) в блендере (Gemlux GL-BL1200G, Китай) со скоростью 20000 об/мин в течение 30 с. Для увеличения площади поверхности контакта метан – вода (лед) отбирали фракцию в диапазоне 80–140 мкм с использованием мелкодисперсных аналитических сит (Molokitina, Drachuk, 2022).

Процедура приготовления «сухой воды» заключалась в смешивании дистиллированной воды и гидрофобизированных наночастиц диоксида кремния марки R202 в бытовом блендере (Gemlux GL-BL1200G, Китай) со скоростью 20000 об/мин в течение 30 с при комнатной температуре (Драчук, 2018).

Описание лабораторной установки

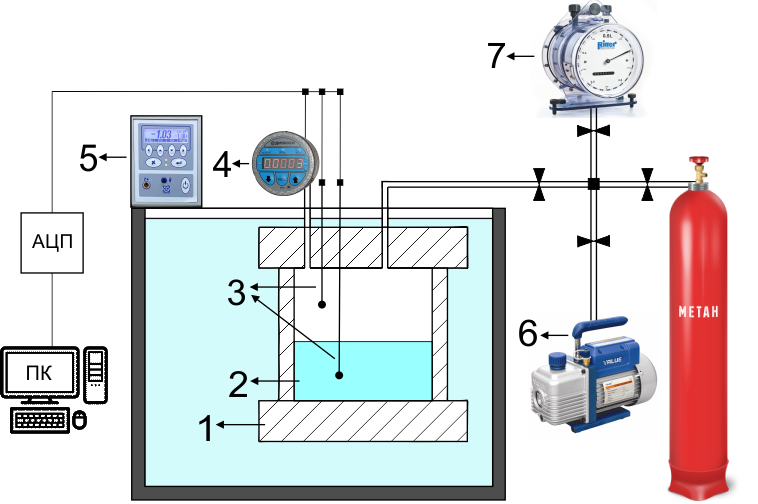

Схема лабораторной установки по исследованию образования и диссоциации гидрата метана представлена на рис. 2. Установка включает в себя программируемый низкотемпературный криостат (5) (КРИО-ВТ-11, Россия), хладагентом в котором является водный раствор пропиленгликоля; реактор высокого давления (ВД) (1), выполненный из нержавеющей стали, объемом 60 см³ без перемешивающего устройства, оснащенный манометром (4) (ДМ5002М, погрешность ±16 кПа, производитель ОАО Манотомь, Россия) и либо двумя термопарами (3) (термопары типа КТХА, точность ±0,2 К, производитель «ПК»Тесей, Россия), либо термодатчиками (3), изготовленными из стальных трубок с внешним диаметром 2 мм, внутри которых на расстоянии 3 мм от конца активной части термодатчика впаян кремниевый импульсный полупроводниковый диод КД512А с рабочим диапазоном от 228 до 373 К (точность ±0,1 К). Данные с датчиков по давлению и температуре через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) записываются на компьютер. Перед подачей газа, с помощью вакуумного насоса (6) (Value VE225n производительностью 70 л/мин, Китай) откачивают воздух из реактора, после чего производят заправку метаном. Счетчик газа (Ritter TG0,5/5, Германия) был использован в экспериментах по изучению диссоциации гидратов метана в изобарном режиме (при атмосферном давлении).

Рис. 2. Схема лабораторной установки по исследованию образования и диссоциации гидрата метана: 1 – реактор ВД без перемешивающего устройства объемом 60 см³; 2 – образец, содержащий добавки промотирующих веществ; 3 – термодатчики/термопары; 4 – манометр ДМ5002М; 5 – программируемый криостат КРИО-ВТ-11; 6 – вакуумный насос Value VE225n; 7 – счетчик газа Ritter TG0,5/5.

Образцы гидратов метана синтезировали в изохорных условиях без перемешивания при начальном давлении 4,7–5 МПа и при температуре 273 К в объемных растворах и «сухой воде» и при 272 К в молотых замороженных растворах (Mel’nikov et al., 2023; Molokitina, Drachuk, 2022; Podenko et al., 2018).

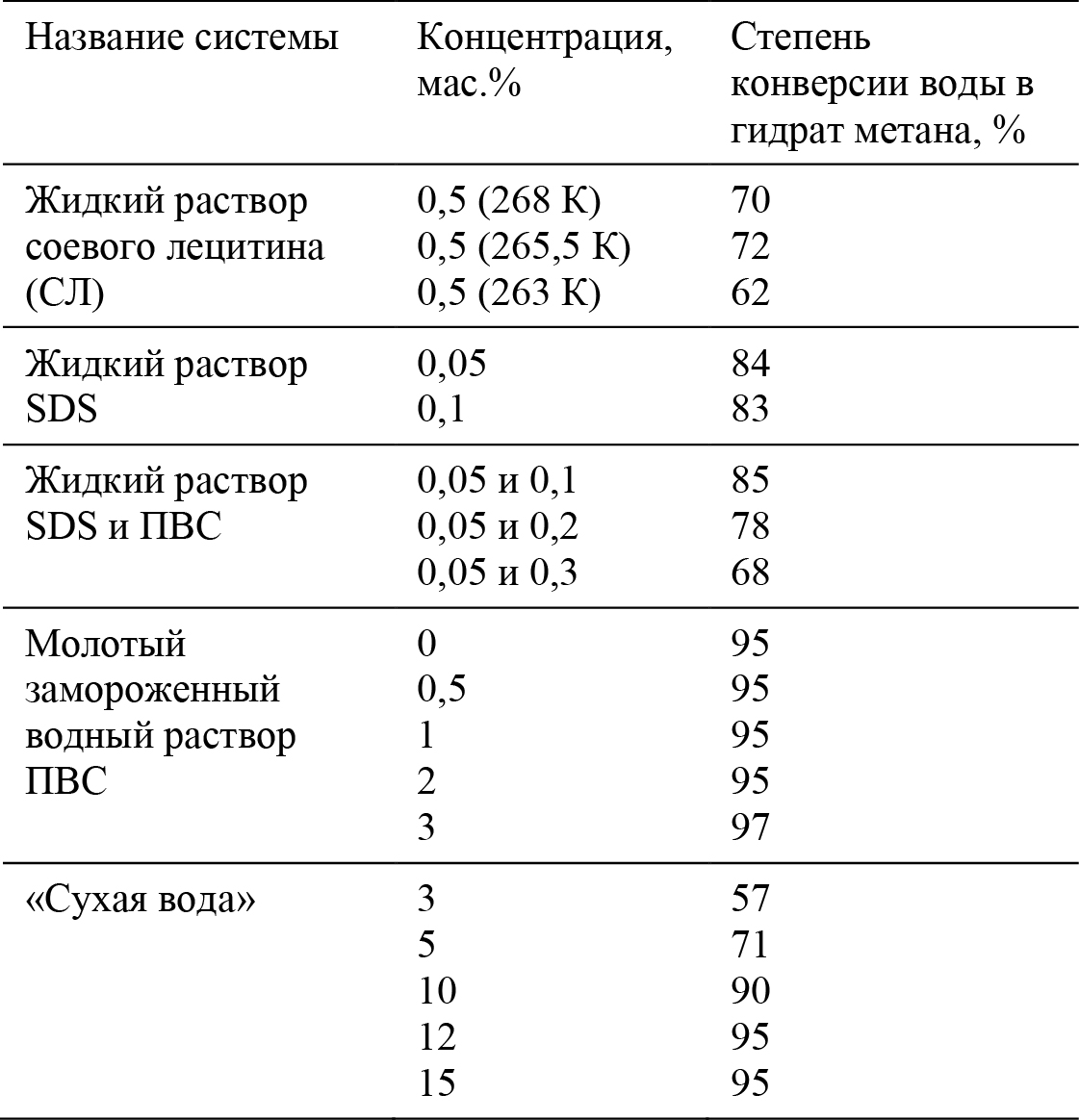

На основании экспериментальных данных, полученных в процессе гидратообразования метана в различных системах-промоторах, рассчитаны степени конверсии воды в гидрат (отношение массы воды, перешедшей в гидрат к исходной массе воды в образце) по формуле (табл. 3):

![]() (1)

(1)

где n – гидратное число (в соответствии с (Истомин, Якушев, 1992) для метана n = 6); MH2O – молекулярная масса воды, кг/моль; Dn – количество газа, перешедшее в газогидратное состояние, моль; m0 – исходная масса водного раствора, кг.

Табл. 3. Степень конверсии воды в образцах гидрата метана для исследуемых систем на момент начала диссоциации

Методика проведения исследования диссоциации газового гидрата в изохорном режиме (без осуществления фиксации количества газа, выделяющегося при диссоциации)

Эксперименты по изучению диссоциации льдогидратных образцов в изохорном режиме (при растущем давлении в реакторе) проводились следующим образом. Сразу после образования гидрата метана реактор высокого давления охлаждали до температуры от 268 до 263 К. Для стабилизации температуры реактор, в котором находился предварительно синтезированный гидрат метана, выдерживался не менее 1 ч, после чего осуществлялся быстрый сброс давления до атмосферного через запорный кран реактора, с последующим перекрытием крана. При этом сделано допущение, согласно которому при сбросе давления в реакторе происходит выброс только газовой фазы, и потерь газа, поглощенного в гидрат метана, не происходит. Фиксирование выделенного газа при диссоциации гидрата метана в данном случае производилось по показаниям манометра. Для оценки количества газа, сохранившегося в газогидратной фазе, через 22 ч от начала диссоциации гидрата метана температуру повышали до 283 К, с целью полного разложения гидрата. Поглощение энергии в ходе диссоциации гидрата метана не учитывалось.

Для оценки разложения гидрата определяли степень диссоциации образца гидрата метана ∆G по отношению количества молей метана, выделившихся при диссоциации гидрата на момент времени ti(ni), к количеству молей метана, выделившихся после полной диссоциации льдогидратного образца (n) (Podenko et al., 2018):

![]() . (2)

. (2)

Методика проведения исследования диссоциации газового гидрата в изобарном режиме (с фиксированием газовым счетчиком количества газа, выделившегося при диссоциации)

Эксперименты по изучению диссоциации льдогидратных образцов в изобарном режиме (при атмосферном давлении) проводились согласно методике, описанной ниже. Сразу после получения гидрата метана реактор высокого давления (ВД) охлаждали до температуры 268 К. Затем давление в реакторе медленно понижали до значения на 100 кПа выше давления фазового равновесия лед – гидрат метана – метан (2180 кПа при температуре 268 К (Sloan, Koh, 2007)). После стабилизации температуры в реакторе ВД производили быстрый сброс газа, после чего фиксировали количество газа, выделяющегося при диссоциации, газовым счетчиком. Поглощение энергии в ходе диссоциации гидрата метана не учитывалось.

Для оценки разложения гидрата определялась степень диссоциации льдогидратного образца ∆G аналогичным образом по формуле (2).

Результаты и обсуждение

Диссоциация льдогидратных образцов в жидких растворах промоторов в условиях отрицательных температур

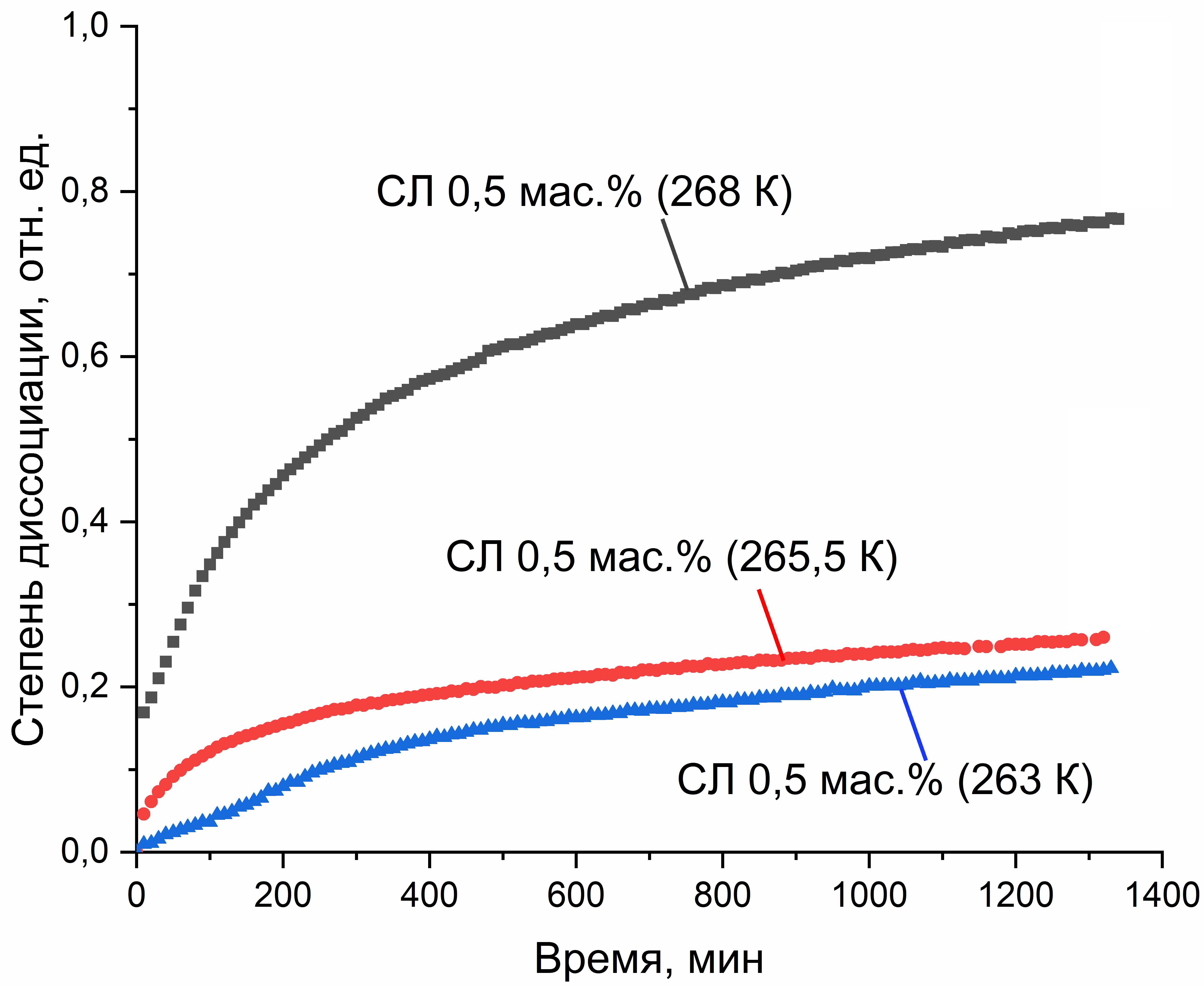

Диссоциация льдогидратного образца, полученного в растворах с концентрацией соевого лецитина 0,5 мас.% (табл. 3) была исследована в диапазоне температур от 263 до 268 К в изохорном режиме. На рис. 3 показаны данные изменения степени диссоциации льдогидратного образца во времени при температурах 263, 265,5 и 268 К. Видно, что при температуре 268 К степень диссоциации достигает 77% за 1330 мин, при этом степень диссоциации в 50% достигается уже за первые 270 мин с момента начала разложения. Кроме того, по истечении 1330 мин скорость разложения льдогидратного образца практически не снижалась, что может говорить о полном отсутствии эффекта самоконсервации. С понижением температуры до 265,5 К за 1330 мин происходит диссоциация 26% льдогидратного образца. При этом за первые 200 мин степень диссоциации достигла 15%, после чего скорость разложения существенно снижалась, что указывало на частичную консервацию льдогидратного образца. Дальнейшее снижение температуры до 263 К приводило к еще большему падению скорости диссоциации. Так, за первые 300 мин степень диссоциации достигала 11%, а за 1330 мин – 22%. При этом, несмотря на существенное снижение скорости диссоциации при температурах 265,5 и 263 К, полной самоконсервации льдогидратного образца не наблюдалось за время проведения эксперимента (22 ч), что говорит об образовании ледяной корки, через которую возможна диффузия молекул метана.

Рис. 3. Степень диссоциации льдогидратного образца, полученного из жидких растворов: соевого лецитина – 0,5 мас.%. Диссоциация при диапазоне температур 263–268 К. Изохорный режим. СЛ – соевый лецитин.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при температурах ниже 265,5 К наблюдалась частичная консервация льдогидратного образца, образованного в растворах с концентрацией соевого лецитина 0,5 мас.%. В дальнейшем требуется проведение исследований с большим временным интервалом выдержки льдогидратного образца.

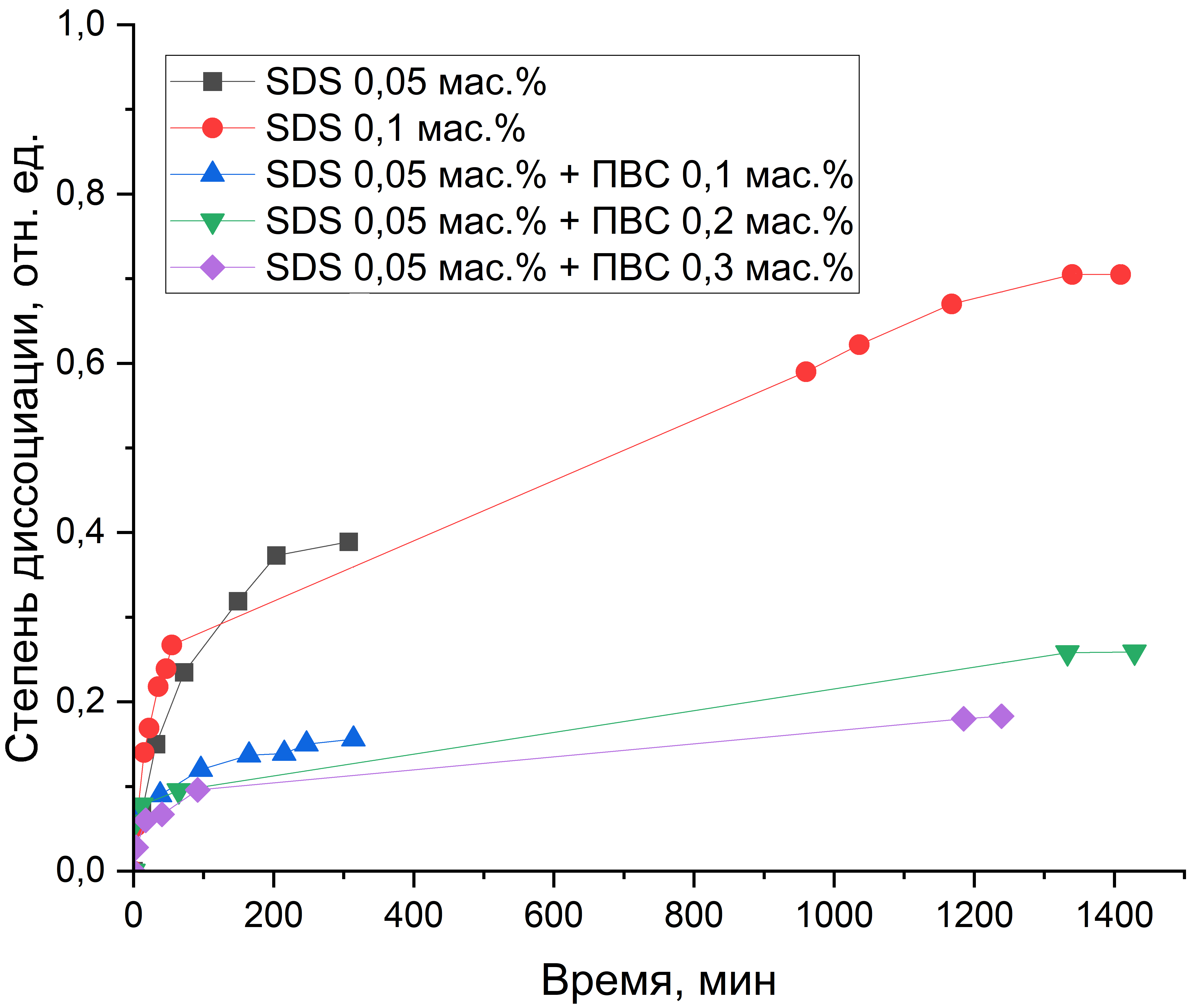

Диссоциация льдогидратного образца, сформированного в растворах додецилсульфата натрия (SDS) с концентрацией 0,05 и 0,1 мас.% и двухкомпонентных растворах с концентрацией SDS 0,05 мас.% и концентрацией ПВС от 0,1 до 0,3 мас.% (табл. 3), исследовалась в диапазоне температур ниже точки плавления льда в изобарном режиме. На рис. 4 показаны данные изменения степени диссоциации во времени при температуре 268 К. Исходя из экспериментальных данных установлено, что льдогидратный образец, образованный в растворах с концентрацией SDS 0,05 и 0,1 мас.%, уже за первые 50–100 мин с начала диссоциации разлагался примерно на 25%, после чего скорость диссоциации снижается незначительно. В то же время льдогидратный образец, образованный в растворах SDS с добавлением поливинилового спирта в концентрациях от 0,1 до 0,3 мас.%, за первые 50 мин разлагался примерно на 10 %, что в 2,5 раза меньше, чем для льдогидратного образца, образованного из чистого раствора SDS. Можно предположить, что в чистых растворах SDS гидрат метана, прорастая по стенкам реактора вверх, обладает высокой пористостью и большой площадью поверхности, что приводит к его полному разложению вне зоны стабильности до момента образования ледяной корки. В то время как гидрат метана, образованный в растворах SDS и ПВС, обладает более плотной структурой, что способствует образованию ледяной корки, способной законсервировать льдогидратный образец. Данное предположение подтверждается авторами работы (Istomin et al., 2006), где приводится описание влияния структуры образцов газогидрата на их стабильность при одинаковых условиях.

Рис. 4. Степень диссоциации льдогидратного образца, полученного в жидких растворах: SDS – 0,05 мас.%; SDS – 0,1 мас.%; SDS – 0,05 мас.% и ПВС – 0,1 мас.%; SDS – 0,05 мас.% и ПВС – 0,2 мас.%; SDS – 0,05 мас.% и ПВС – 0,3 мас.%. Диссоциация при температуре 268 К. Изобарный режим.

Таким образом, можно сделать вывод, что на эффект самоконсервации в первую очередь влияет морфология (структура) гидрата метана/льдогидратного образца. Так, газовые гидраты, образованные в растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ), обладают высокой пористостью, что осложняет процесс образования ледяной корки на его поверхности, в то время как наличие добавок, приводящих к получению более плотного гидрата, напротив, способствуют его консервации.

Диссоциация льдогидратных образцов в дисперсных системах, содержащих промоторы в условиях отрицательных температур

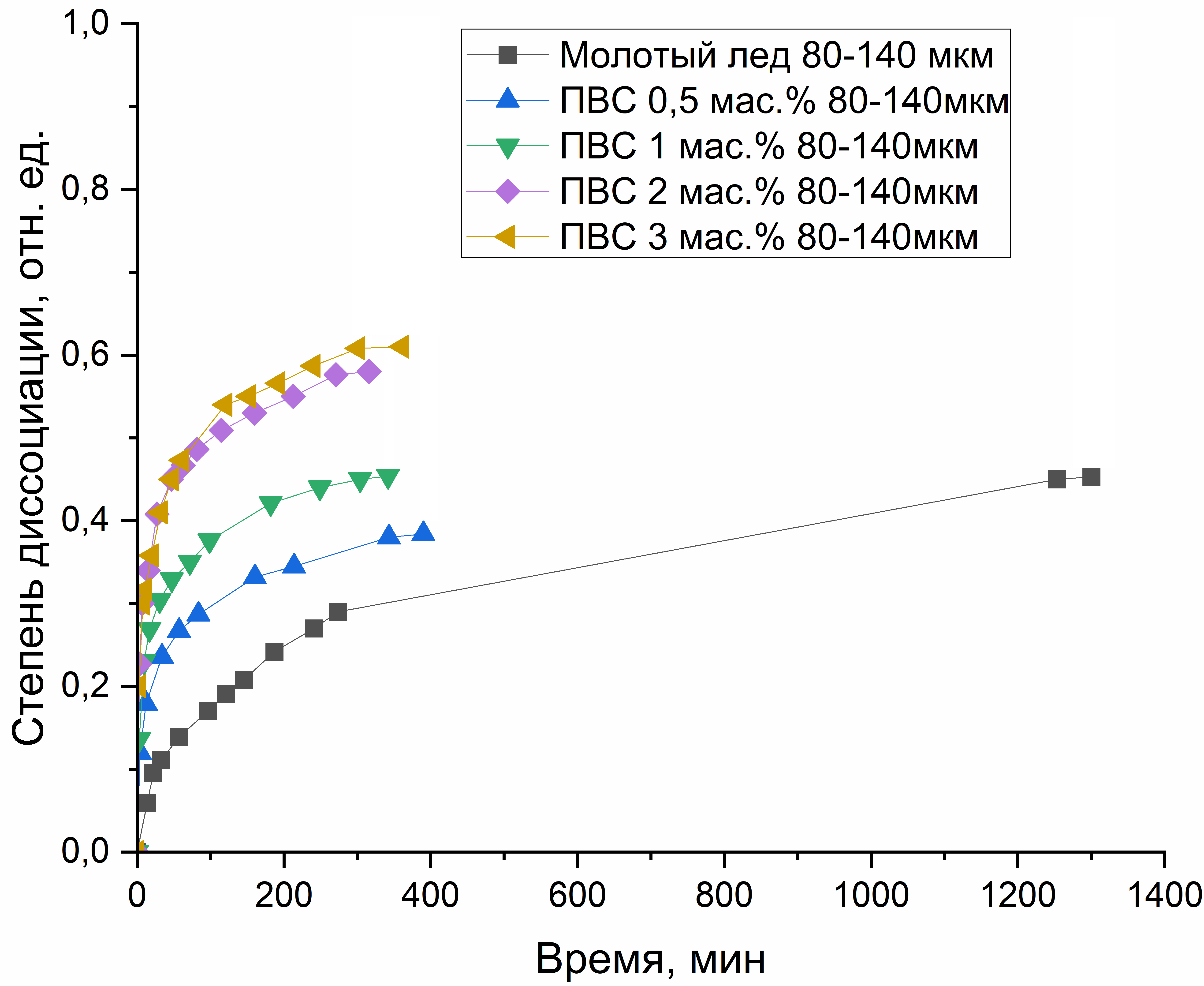

Исследована диссоциация льдогидратного образца, полученного в дисперсных системах: молотый лед фракции 80–140 мкм и молотый замороженный раствор ПВС с концентрацией от 0,5 до 3 мас.% фракции 80–140 мкм (табл. 3). Исследования проводились в диапазоне температур ниже точки плавления льда в изобарном режиме. На рис. 5 показаны данные изменения степени диссоциации во времени при температуре 268 К. Видно, что льдогидратный образец, образованный в молотом льду фракции 80–140 мкм, имеет наименьшую степень диссоциации, однако разложение продолжается даже спустя 1300 мин, что свидетельствует об отсутствии консервации. Для льдогидратных образцов, полученных в молотых замороженных растворах поливинилового спирта, степень диссоциации увеличивалась с ростом концентрации поливинилового спирта. Так, для образца с содержанием поливинилового спирта 0,5 мас.% за 400 мин степень диссоциации составила около 40%, а для образца с содержанием поливинилового спирта 3 мас.% – 60%. Таким образом, анализ экспериментальных данных показал отсутствие эффекта самоконсервации льдогидратных образцов, полученных в молотых замороженных образцах.

Рис. 5. Степень диссоциации льдогидратного образца, полученного в дисперсных системах: молотый лед фракции 80–140 мкм; молотые замороженные водные растворы ПВС с концентрациями 0,5, 1, 2 и 3 мас.% фракции 80–140 мкм. Диссоциация при температуре 268 К. Изобарный режим.

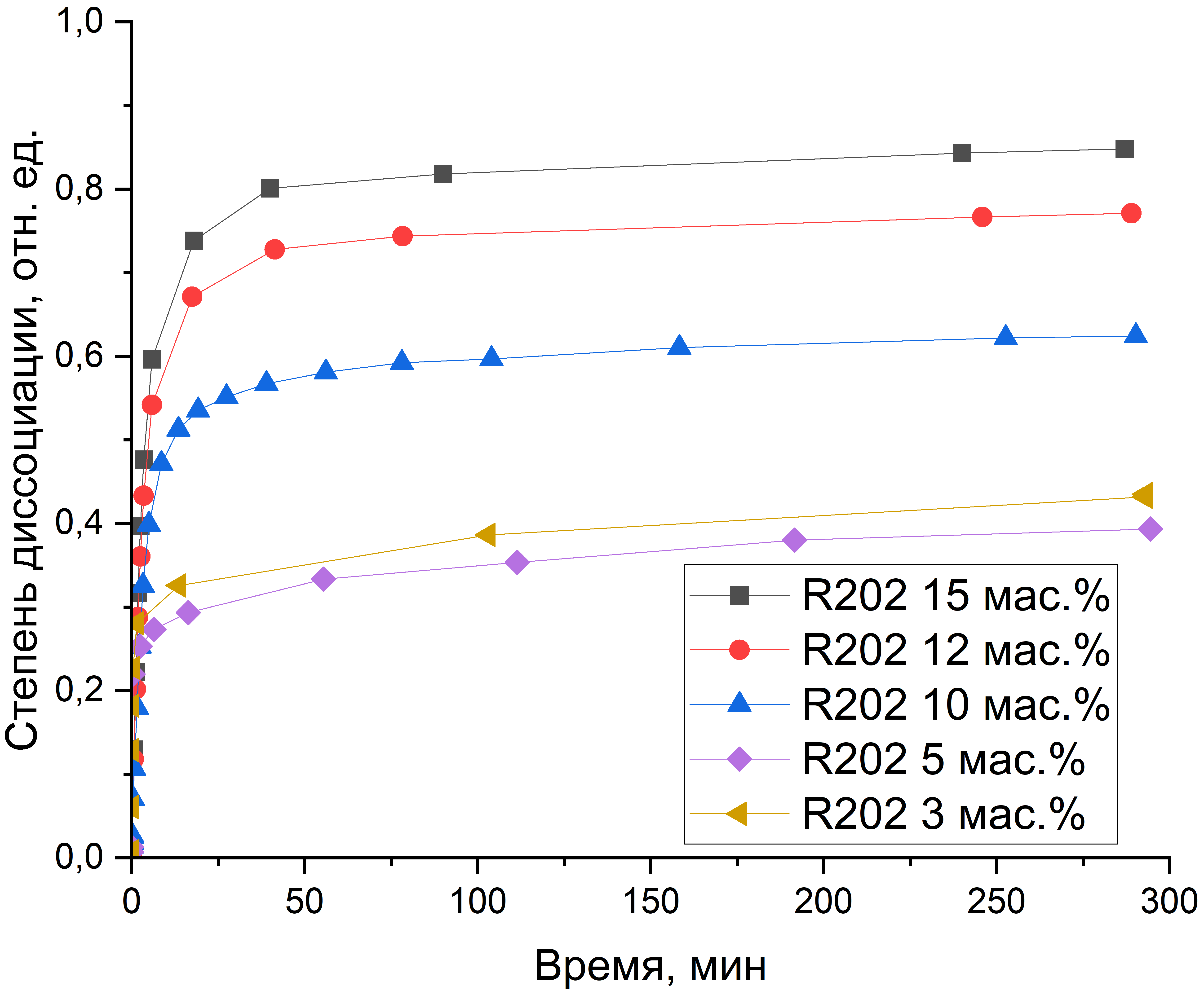

Исследована диссоциация льдогидратного образца, полученного в дисперсных системах «сухая вода» с концентрацией стабилизатора R202 от 3 до 15 мас.% в диапазоне температур ниже точки плавления льда в изобарном режиме (табл. 3). На рис. 6 показаны данные изменения степени диссоциации во времени при температуре 268 К. Видно, что изменение концентрации наночастиц диоксида кремния R202 от 3 до 5 мас.% приводило к диссоциации около 40% льдогидратного образца в течение 300 мин, в то время как повышение концентрации наночастиц более 5 мас.% приводило к увеличению степени диссоциации примерно в 3 раза. Данный эффект может быть связан с уменьшением размера микрокапель воды в «сухой воде» при увеличении концентрации стабилизатора диоксида кремния R202 более 5 мас.%, а как следствие и уменьшением размера образованных гидратных частиц. Гидратные частицы столь малого размера в таком случае успевают претерпеть полную диссоциацию до появления ледяной корки. Таким образом, уменьшение размера капель воды в системе «сухая вода» и, как следствие, уменьшение размера полученных в ней частиц гидрата метана явились причиной снижения эффективности их самоконсервации (Драчук, 2018; Мельников и др., 2016).

Рис. 6. Степень диссоциации льдогидратного образца, полученного в дисперсных системах: «сухая вода» с концентрацией стабилизатора R202 3, 5, 10, 12 и 15 мас.%. Диссоциация при температуре 268 К. Изобарный режим. (Драчук, 2018).

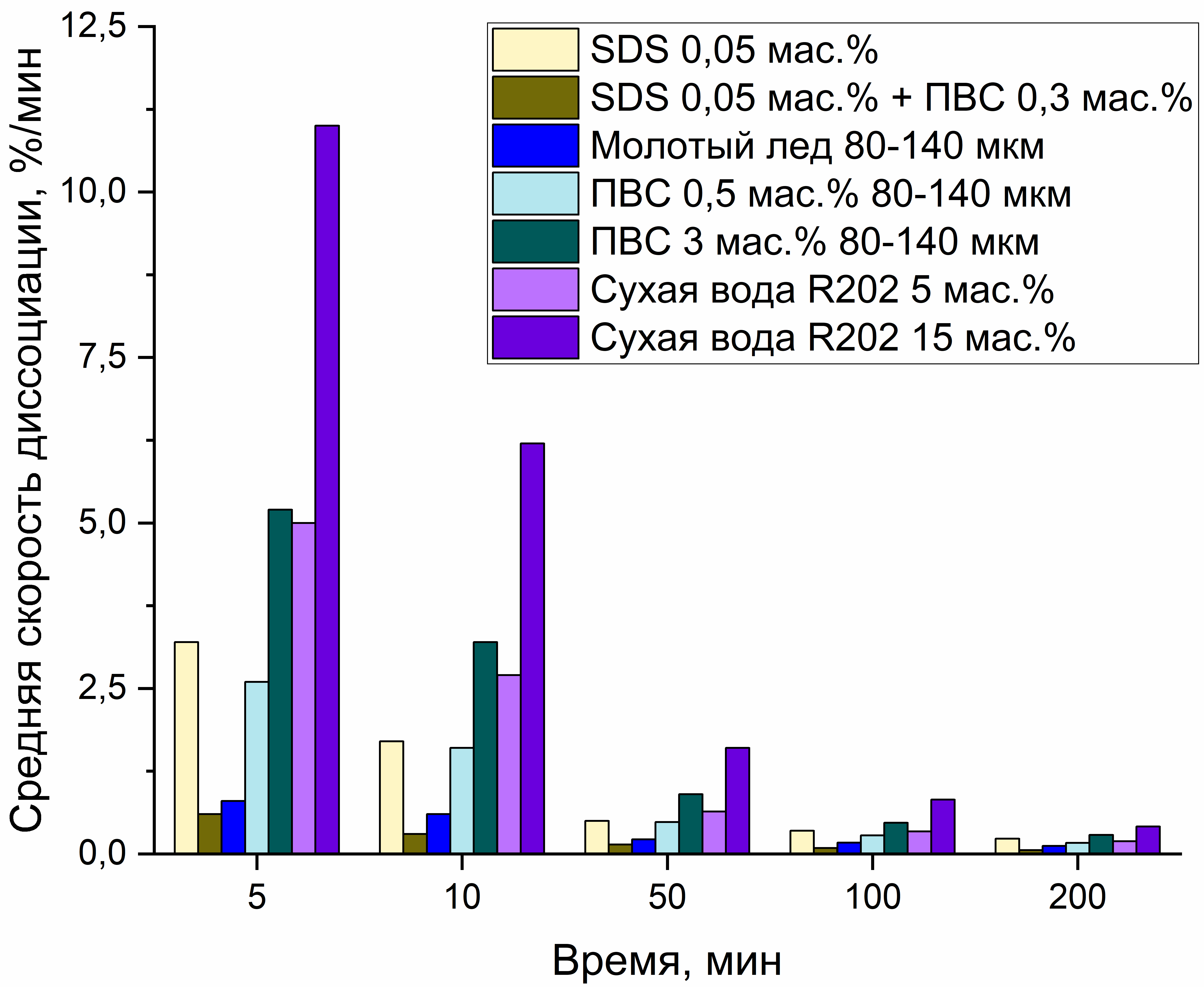

На рис. 7 представлены скорости диссоциации льдогидратных образцов, образованных в приведенных системах-промоторах. Скорость диссоциации была определена для временных интервалов 5, 10, 50, 100 и 200 мин с момента начала диссоциации. Согласно данным, представленным на рис. 7, установлено, что льдогидратный образец, образованный в дисперсных системах «сухая вода», имеет наибольшую скорость диссоциации как на начальном участке разложения в 5 минут, так и за 200 минут. Для льдогидратных образцов, образованных в дисперсных системах-промоторах на основе молотых замороженных растворов, хоть и отмечалось существенное снижение скорости диссоциации на промежутке времени в 100 и 200 минут, на начальном участке разложения скорости были существенно выше по сравнению с системами на основе жидких растворов SDS и ПВС и с дисперсной системой – молотый лед. Льдогидратный образец, образованный из жидких растворов с концентрацией SDS 0,05 мас.% также имел высокую скорость диссоциации, при этом жидкие растворы с концентрацией SDS 0,05 мас.% и добавкой поливинилового спирта с концентрацией 0,3 мас.% показали наименьшие скорости диссоциации на всем интервале исследования.

Рис. 7. Диаграмма скорости диссоциации льдогидратных образцов, образованных в различных системах-промоторах. Диссоциация осуществлялась при температуре 268 К. Изобарный режим.

Заключение

В ходе работы было изучено влияния промотирующих добавок и систем на скорость диссоциации гидрата метана. Результаты исследований позволили определить перечень промотирующих добавок и систем из числа тестируемых, которые могут быть рекомендованы к дальнейшему изучению эффекта самоконсервации гидратов метана при температурах ниже 273 К и в результате успешных испытаний к использованию при разработке и реализации газогидратных технологий хранения природного газа. Возможным вариантом хранения природного газа в твердом гидратном состоянии рассматривались мерзлотные хранилища, диапазон температур в которых в течение года может колебаться от 256 до 268 К.

В качестве тестируемых добавок и систем рассматривались растворы соевого лецитина, додецилсульфат натрия и поливинилового спирта, а также молотые замороженные растворы поливинилового спирта и «сухая вода».

На основе полученных экспериментальных данных установлено, что льдогидратный образец, сформированный из жидкого раствора соевого лецитина с концентрацией 0,5 мас.% диссоциирует значительно медленнее при температурах 263 и 265,5 К, чем при 268 К. Кроме того, при диссоциации льдогидратного образца, сформированного из раствора с концентрацией SDS 0,05–0,1 мас.% и с концентрацией поливинилового спирта 0,1–0,3 мас.%, наименьшая скорость диссоциации наблюдалась для смеси с концентрацией SDS 0,05 мас.% и ПВС 0,3 мас.%.

Выявлено, что среди систем, полученных путем измельчения замороженных растворов, наименьшую скорость диссоциации имеет льдогидратный образец, сформированный из мелкодисперсного льда без использования промотирующих добавок. Наличие добавки ПВС в концентрации 0,1–3 мас.% приводило к увеличению скорости диссоциации гидрата метана, полученного из замороженного молотого раствора ПВС по сравнению с образцом, сформированным из молотого льда. Причем выявлена зависимость, что с увеличением концентрации ПВС в исходном растворе, скорость диссоциации росла. Так, добавка 3 мас.% ПВС увеличивала скорость диссоциации по сравнению с молотым льдом практически в 5 раз на начальном этапе диссоциации. Для льдогидратного образца, полученного из дисперсной водной микрокапельной системы «сухая вода», установлена закономерность, что при увеличении концентрации стабилизатора в виде гидрофобизированного наноразмерного кремнезема скорость диссоциации растет с увеличением концентрации стабилизатора. Полученные результаты согласуются с имеющимися в литературе данными о том, что размер гидратных частиц и их пористость являются определяющими параметрами для консервирования гидратов метана.

Следует отметить, что имеющихся данных недостаточно для того, чтобы оценить целесообразность хранения газа в твердом гидратном состоянии за счет эффекта самоконсервации при атмосферном давлении в криохранилищах, создаваемых в районах распространения многолетнемерзлых пород. Необходимо проведение ряда исследований по длительному хранению гидрата метана в законсервированном состоянии при температурных условиях, сопоставимых с условиями криохранилищ, а также необходимо оценить степень влияния изменения температур во время хранения на эффективность самоконсервации гидратов метана. На основании результатов, полученных в ходе проведения дополнительных исследований, может быть разработана концептуальная технологическая схема газогидратного хранилища.

Финансирование

Работа выполнена Институтом криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FWRZ-2024-0003).

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

Список литературы

1. Бондарев Э.А., Рожин И.И., Попов В.В., Аргунова К.К. (2015). Оценка возможности подземного хранения гидратов природного газа в зоне многолетней мерзлоты. Криосфера Земли, 19(4), с. 64–74.

2. Драчук, А.О. (2018). Кинетика образования и диссоциации газовых гидратов в водных дисперсных средах, стабилизированных диоксидом кремния. Диссертация кандидата физ.-мат. наук. Тюмень, 118 с.

3. Ершов С.Е., Нерсесов С.В., Соколовский Р.А., Дорошенко А.А., Ершов А.В., Карымова Я.О. (2022). О возможности сохранения реликтовых гидратов ниже зоны стабильности в низкопроницаемых пластах березовской свиты на севере Западной Сибири. Вестник московского университета. Серия 4: геология, 3, с. 37–44. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-3-37-44

4. Истомин В.А., Якушев В.С. (1992). Газовые гидраты в природных условиях. Москва: Недра, 236 с.

5. Куваев В.А., Кузьмин Г.А. (2018). Подземное криохранилище семян растений на вечной мерзлоте. Геология, география и глобальная энергия, 4(71), с. 150–155.

6. Кузьмин Г.П. (2023). Устройства и технологии использования природных криогенных ресурсов. Успехи современного естествознания, 9, с. 71–76. DOI: 10.17513/use.38105

7. Мельников В.П., Поденко Л.С., Нестеров А.Н., Драчук А.О., Молокитина Н.С., Решетников А.М. (2016). Эффект самоконсервации гидратов метана, полученных в «сухой воде». Доклады академии наук. Химическая технология, 466(5), с. 554–558. DOI: 10.7868/S0869565216050133

8. Миронов Н.Г. (1967). Строительство и эксплуатация подземных холодильников. Москва: Наука, 71 с.

9. Рожин И.И., Аргунова К.К. (2022). Моделирование подземного хранения природного газа в гидратном состоянии в подмерзлотных водоносных горизонтах. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Науки о Земле, 2(26), с. 10–21. DOI 10.25587/SVFU.2022.26.2.002

10. Шагапов В.Ш., Хасанов М.К., Мусакаев Н.Г. (2008). Образование газогидрата в пористом резервуаре, частично насыщенном водой, при инжекции холодного газа. Прикладная механика и техническая физика, 49(3), с. 137–150.

11. Якушев В.С. (1988). Экспериментальное изучение кинетики диссоциации гидрата метана при отрицательных температурах. Газовая промышленность. Серия: разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, 4, с. 11–14.

12. Bhattacharjee G., Veluswamy H.P., Kumar A., Linga, P. (2021). Stability analysis of methane hydrates for gas storage application. Chemical Engineering Journal, 415, 128927. DOI: 10.1016/j.cej.2021.128927

13. Chuvilin E., Bukhanov B., Davletshina D., Grebenkin S., Istomin V. (2018). Geosciences, 8(431), 12 p. DOI: 10.3390/geosciences8120431

14. Chuvilin E., Davletshina D., Bukhanov B., Mukhametdinova A., Istomin V. (2022). Formation of Metastability of Pore Gas Hydrates in Frozen Sediments: Experimental Evidence. Geosciences, 12(11), 419. DOI: 10.3390/geosciences12110419

15. Chuvilin E.M., Kozlova E.V. (2005). Experimental estimation of hydratebearing sediments stability. Proc. 5th International Conference on Gas Hydrate Thermodynamic Aspects, Trondheim, Norway, 13–16 June 2005.

16. Circone, S., Stern, LA, & Kirby, SH (2004). Влияние повышенного давления метана на диссоциацию гидрата метана. American Mineralogist, 89(8-9), pp. 1192–1201. doi:10.2138/am-2004-8-905

17. Ershov E.D., Lebedenko Y.P., Chuvilin E.M., Istomin V.A., Yakushev V.S. (1991). Peculiarities of gas hydrate existence in the permafrost zone. Doklady Akademii nauk SSSR, 321, pp. 788–791.

18. Falenty A., Kuhs W.F., Glockzin M., Rehder G., (2014). “Self-Preservation” of CH4 hydrates for gas transport technology: pressure–temperature dependence and ice microstructures. Energy Fuels, 28(10), pp. 6275–6283. DOI: 10.1021/ef501409g

19. Hachikubo A., Takeya S., Chuvilin E., Istomin V. (2011). Preservation phenomena of methane hydrate in pore spaces. Phys. Chem. Chem. Phys., 13, pp. 17449–17452. https://doi.org/10.1039/c1cp22353d

20. Istomin V.A., Yakushev V.S., Makhonina N.A., Kwon V.G., Chuvilin E.M. (2006). Self-preservation phenomenon of gas hydrates. GAS Industry of Russia, 4, pp. 16–27.

21. Kwon T.-H., Cho G.-C., Santamarin J.C. (2008). Gas hydrate dissociation in sediments: Pressure-temperature evolution. Geochem. Geophys. Geosyst., 9, Q03019. https://doi.org/10.1029/2007GC001920

22. Li X.Y., Zhong D.L., Englezos P., Lu Y.Y., Yan J., Qing S.L. (2021) Insights into the self-preservation effect of methane hydrate at atmospheric pressure using high pressure DSC. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 86, pp. 1037–1038. DOI: 10.1016/j.jngse.2020.103738

23. Mel’nikov V.P., Molokitina N.S., Drachuk A. O., Pletneva K.A., Kibkalo A.A., Grigor’ev, B.V., Pandey G. (2023). Application of Soy Lecithin as a Promoter of Methane Hydrate Formation. Doklady Chemistry, 512(2), pp. 309–314. DOI: 10.1134/s001250082360075x

24. Mimachi H., Takeya S., Gotoh Y., Yoneyama A., Hyodo K., Takeda T., Murayama T. (2016). Dissociation behaviors of methane hydrate formed from NaCl solutions. Fluid Phase Equilibria, 413, pp. 22–27. DOI: 10.1016/j.fluid.2015.10.029

25. Molokitina N.S., Drachuk A.O. (2022). Effect of PVA contained in ice on methane hydrate formation and gas storage. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 97(6), 104339. DOI: 10.1016/j.jngse.2021.104339

26. Nakai S. (2012). Development of Natural Gas Hydrate (NGH) Supply Chain. Kuala lumpur world gas conference, 10 p.

27. Podenko L.S., Drachuk A.O., Molokitina N.S., Nesterov A.N. (2018). Effect of Silica Nanoparticles on Dry Water Gas Hydrate Formation and Self-Preservation Efficiency. Russian Journal of Physical Chemistry A, 92(2), pp. 255–261. DOI: 10.1134/S0036024418020188

28. Sloan E.D., Koh C.A. (2007). Clathrate hydrates of natural gases. Thrid edition. Boca Raton: CRC Press, 730 p. https://doi.org/10.1201/9781420008494

29. Stern L., Circone S., Kirby S.H., Durham W. (2003) Temperature, pressure, and compositional effects on anomalous or “self” preservation of gas hydrates. Can. J. Phys., 81, pp. 271–283. https://doi.org/10.1139/p03-018

30. Takeya S., Fujihisa H., Gotoh Y., Istomin V., Chuvilin E., Sakagami H., Hachikubo A. (2013). Methane clathrate hydrates formed within hydrophilic and hydrophobic porous media: Kinetics of dissociation and distortion of host structure. J. Phys. Chem. C, 117, pp. 7081–7085. https://doi.org/10.1021/jp312297h

31. Takeya S., Yoneyama A., Ueda K., Mimachi H., Takahashi M., Sano K., Hyodo K., Takeda T., Gotoh Y. (2012). Anomalously preserved clathrate hydrate of natural gas in pellet form at 253 K. The Journal of Physical Chemistry C, 116(26), pp. 13842–13848. DOI: 10.1021/jp302269v

32. Takeya S., Ebinuma T., Uchida T., Nagao J., & Narita H. (2002). Self-preservation effect and dissociation rates of CH4 hydrate. Journal of Crystal Growth, 237–239, pp. 379–382. doi: 10.1016/s0022-0248(01)01946-7

33. Watanabe S, Takahashi S, Mizubayashi H, Murata S, Murakami H. (2008). A demonstration project of NGH land transportation system. Proc. 6th international conference on gas hydrates, рр. 6–10.

34. Zhang Y., Zhao J., Bhattacharjee G., Xu H., Yang M., Kumar R., Linga P. (2022). Synthesis of methane hydrate at ambient temperature with ultra-rapid formation and high gas storage capacity. Energy and Environmental Science, 15(12), pp. 5362–5378. DOI: 10.1039/D2EE01968J

Об авторах

Н. С. МолокитинаРоссия

Надежда Сергеевна Молокитина – кандидат тех. наук, ведущий научный сотрудник

625026, Тюмень, ул. Малыгина, д. 86

П. Жингель

Россия

Полина Жингель – младший научный сотрудник

625026, Тюмень, ул. Малыгина, д. 86

К. А. Плетнева

Россия

Клавдия Андреевна Плетнева – младший научный сотрудник

625026, Тюмень, ул. Малыгина, д. 86

Рецензия

Для цитирования:

Молокитина Н.С., Жингель П., Плетнева К.А. Исследование диссоциации гидратов метана при отрицательных температурах. Георесурсы. 2025;27(3):111-120. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.9

For citation:

Molokitina N.S., Zhingel P., Pletneva K.A. Study of methane hydrate dissociation under subzero temperatures. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):111-120. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.9

.png)