СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Прошедшее полугодие 2024 года окончательно оформило сложившийся баланс санкционного давления против российского сектора энергетических ресурсов и способов его обхода. «Недружественные» страны регулярно вводят в оборот новые способы снижения эффективности российского нефтегазового сектора, а «дружественные» страны, с плохо скрываемым удовольствием, создают условия для обхода этих санкционных ограничений, разумеется, не забывая при этом о своем гешефте.

Следует помнить, что российские сегменты Upstreаm и Downstream взаимодействуют между собой по принципу «сообщающихся сосудов». И при регулярно возникающих проблемах с реализацией добытой продукции и получения оплаты за нее, очевидно, возникают вопросы к первой части – «что делать с запасами и добычей»? Возникающий профицит добычи УВС снижает рентабельность извлекаемых запасов, что, в свою очередь, приводит к тому, что многие действующие и будущее проекты начинают выпадать за периметр экономической целесообразности их реализации.

Особенно яркие очертания это приобрело для газовой промышленности страны, когда трубный газ «сыграл» свою роль и теперь, когда единственным способом монетизировать экспортную возможность остается использование технологий сжижения газа. Однако следует сказать, что и в отрасли российского СПГ наступили сложные времена: разворачивается драма с проектом «Арктик СПГ-2» из-за того, что первая очередь завода построена, но вынуждена работать «на холостых оборотах» по причине серьезной недостаточности газовозов ледового класса. Кроме того, есть риск, что и действующий проект «Ямал СПГ» может оказаться под угрозой санкционных рестрикций в следующем году.

Что касается принятия новой налоговой шкалы, стимулирующей развитие «нефтянки», то на прошедшем в феврале «круглом столе» в Совете Федерации Минфин объявил, что готов рассмотреть возможность расширения периметра применения НДД, но лишь с 2027 года. И с важной оговоркой: «при условии сохранения доходов бюджета». А пока он, Минфин, настойчиво работает над тем, чтобы рентные отрасли экономики всё больше и больше облагались налогами.

В этой связи следует признать, что практически все цели, изложенные в «Энергостратегии РФ до 2035 года», настоятельно рекомендуется переосмыслить. Стало очевидным, что поставленные задачи развития энергоресурсов страны стали либо недосягаемыми, либо ложными, поскольку текущая реальность обнажила такие проблемы, которые в 2020 году (год утверждения «Энергостратегии…») невозможно было и представить.

Какие первые шаги необходимо сделать, чтобы обновленная «Энергетическая стратегия» стала реальным навигатором развития энергетических георесурсов?

Во-первых, следует признать, что запасы – это то, что рентабельно для извлечения. Всё, что нерентабельно для извлечения, относится к разряду ресурсов. Как убедительно показала реальность, гигантские скопления технологически извлекаемых УВ из недр уже не гарантируют экономическую целесообразность их извлечения. И сразу будет понятна реальная обеспеченность запасами.

Во-вторых, государству, как собственнику недр, необходимо определиться, что есть рациональное недропользование. С одной стороны, в «Законе о недрах» базисным императивом рациональности является запрещение разубоживания запасов, но, с другой стороны, в последние годы с равномерным извлечением УВС из недр большие проблемы.

И, в-третьих, как развивать геологоразведку? Зачем искать то, что невыгодно добывать, а потом невозможно с прибылью продать?

Уважаемые коллеги! Еще раз с удовольствием хочу напомнить, что в четвертом квартале 2024 г. исполняется 25 лет со дня основания научно-технического журнала «Георесурсы» и выхода в свет первого номера. В этой связи редакция журнала планирует проведение юбилейной конференции «ГЕОРЕСУРСЫ РОССИИ НА ФОНЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕМЕН». Конференция пройдет 7–8 ноября 2024 г. в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех), г. Москва. К участию в конференции приглашаются все желающие. Регистрационный взнос не предусмотрен. Ссылка для регистрации на конференцию

Искренне ваш,

Главный редактор научно-технического журнала «Георесурсы»

Член-корреспондент РАЕН, директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО»,

к.г.-м.н. Александр Владимирович Соколов

СТАТЬИ

Волжские горючие сланцы расположены на русской платформе и являются возможным нетрадиционным и перспективным источником рения и других ценных металлов. Концентрации рения на уровне промышленных типов руд выявлены на Перелюбском и Коцебинском месторождениях. Проведен комплекс литологических и геохимических исследований волжских горючих сланцев. На основании полученных данных можно предположить, что металлоносность этих сланцев связана с влиянием вулканизма и аноксических условий при осадконакоплении. установлены основные критерии, по которым можно прогнозировать высокие концентрации рения в волжских горючих сланцах: содержание сорг, молибдена, показатель DOPr. В результате анализа данных для Перелюбского и Коцебинского месторождений выделены перспективные пласты для выявления промышленных концентраций рения.

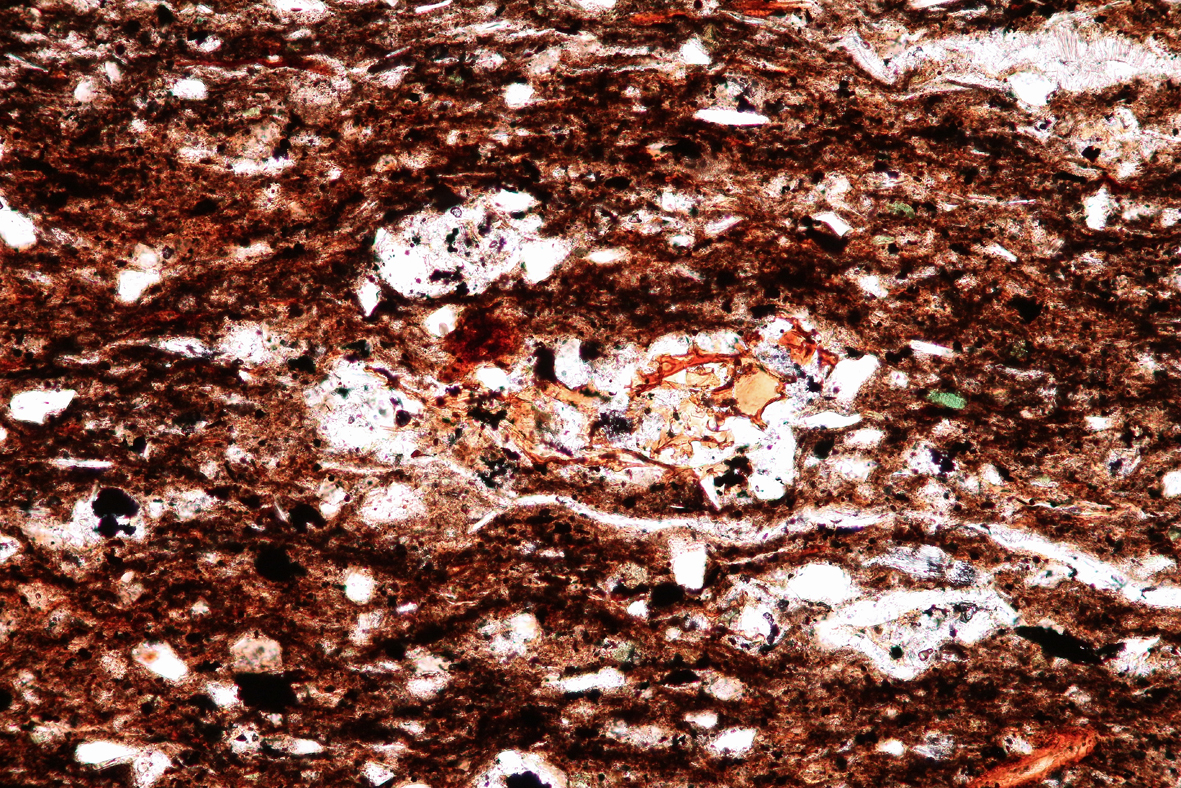

В работе представлены результаты комплексного петрогеохимического и изотопно-геохимического (Rb–Srи Sm–Nd-системы) исследования щелочных сиенитов и рудоносных березитов массива Гора рудная. Проведено его сравнительное сопоставление со сходными по составу массивами Алданской мезозойской магматической провинции. Массив Гора рудная вместе с недавно открытым Морозкинским золоторудным месторождением расположен в пределах Центрально-Алданского рудного района (Южная Якутия). сложен массив преимущественно щелочными сиенитами с подчиненным количеством щелочных порфировидных сиенитов, которые прорваны более поздними дайками и силлами щелочных сиенит-порфиров и известково-щелочных лампрофиров. Промышленное золотое оруденение приурочено к ореолам березитизации на участках интенсивной метасоматической переработки пород вдоль крутопадающих разломных структур внутри интрузии. Время формирования рудоносных березитов на основании данных, полученных с помощью Rb–Sr-изохронного метода датирования, составляет 132 ± 1 млн лет. Магматические породы массива Гора рудная по петрогеохимическим и изотопно-геохимическим характеристикам не отличаются от пород аналогичного состава из других массивов Алданской мезозойской магматической провинции, что свидетельствует о широком латеральном распространении обогащенной мантии EM I типа под изучаемым регионом. Вариации начального изотопного состава неодима ((143Nd/144Nd) : от 0,511375 до 0,511636) в изученных образцах, вероятно, обусловлены, гетерогенностью состава источника. При этом рассчитанные модельные возраста указывают на то, что обогащенный мантийный источник образовался не позднее 2,0–2,5 млрд лет назад.

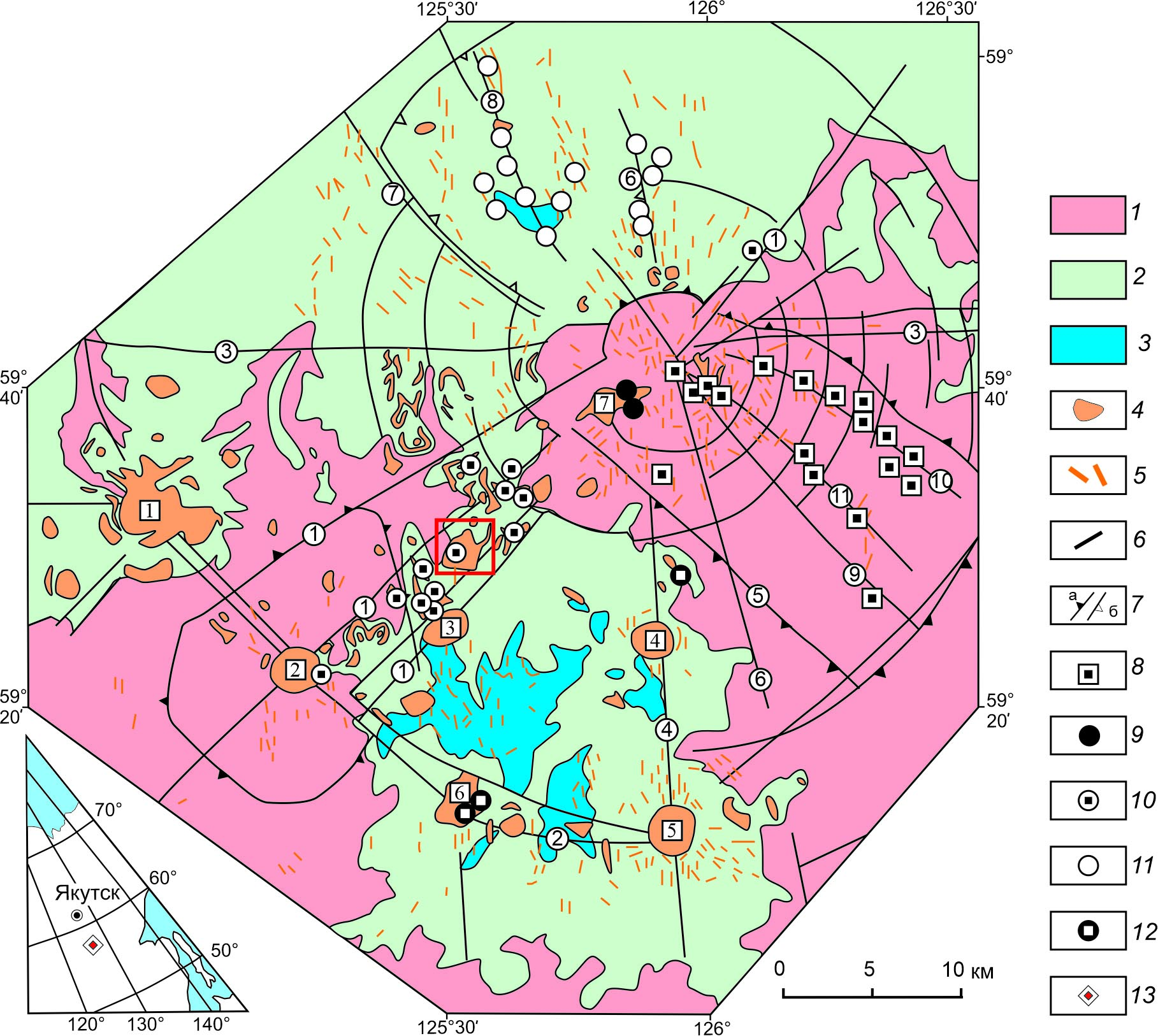

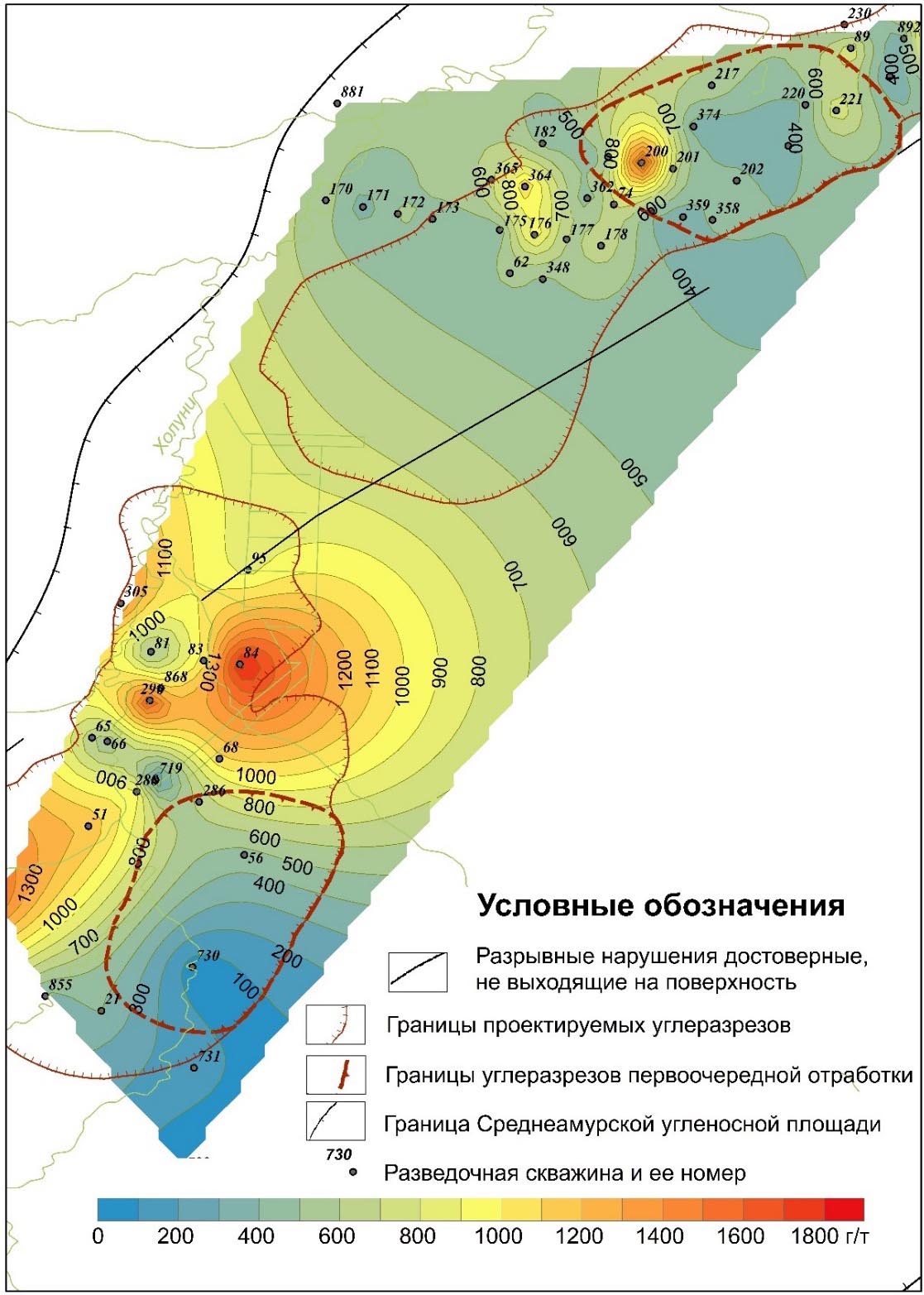

Впервые по целому ряду угольных объектов (30 месторождений, 650 проб углей и 210 проб углистых пород) детально изучены особенности распределения редкоземельных элементов (рЗЭ). отмечено повсеместное наличие в углях повышенных концентраций рЗЭ. По результатам исследования установлено, что рЗЭ в углях ассоциированы с параметром зольности углей (Ad). В минеральной части углей они находятся преимущественно в составе фосфатных минералов – монацита и апатита (по данным электронной микроскопии с микроанализом, корреляционной связи рЗЭ с P2o5). Изучено содержание отдельных рЗЭ в выделенных из углей гуминовых кислотах и фракциях углей различной плотности. Показана специфическая роль органического вещества (оВ) в концентрации рЗЭ, их нахождение в гумусовой составляющей оВ и в малозольных углях. Впервые на изученных объектах экспериментально установлено избирательное накопление (фракционирование) органическим веществом тяжелых рЗЭ. В углях выделены два генетических типа рЗЭ оруденения: преимущественно терригенный (гидрогенный) и туфогенный. Повышенные концентрации рЗЭ в углях обусловлены влиянием петрофонда. Произведено ранжирование месторождений по степени перспективности на рЗЭ на основе оценки ресурсного потенциала попутных рЗЭ в углях изученных буроугольных месторождений. рЗЭ-сырье (лантаноиды в угольной золе) существенно отличается от традиционных типов руд редких земель несравненно бóльшим относительным количеством тяжелых рЗЭ (в среднем в 3–4 раза), иногда достигающим 46% от общего содержания рЗЭ. сделан вывод, что угольная зола представляет собой уникальный нетрадиционный источник тяжелых лантаноидов – более дефицитных, ценных и дорогостоящих. угли изученных месторождений должны рассматриваться в качестве попутного сырья на редкие земли.

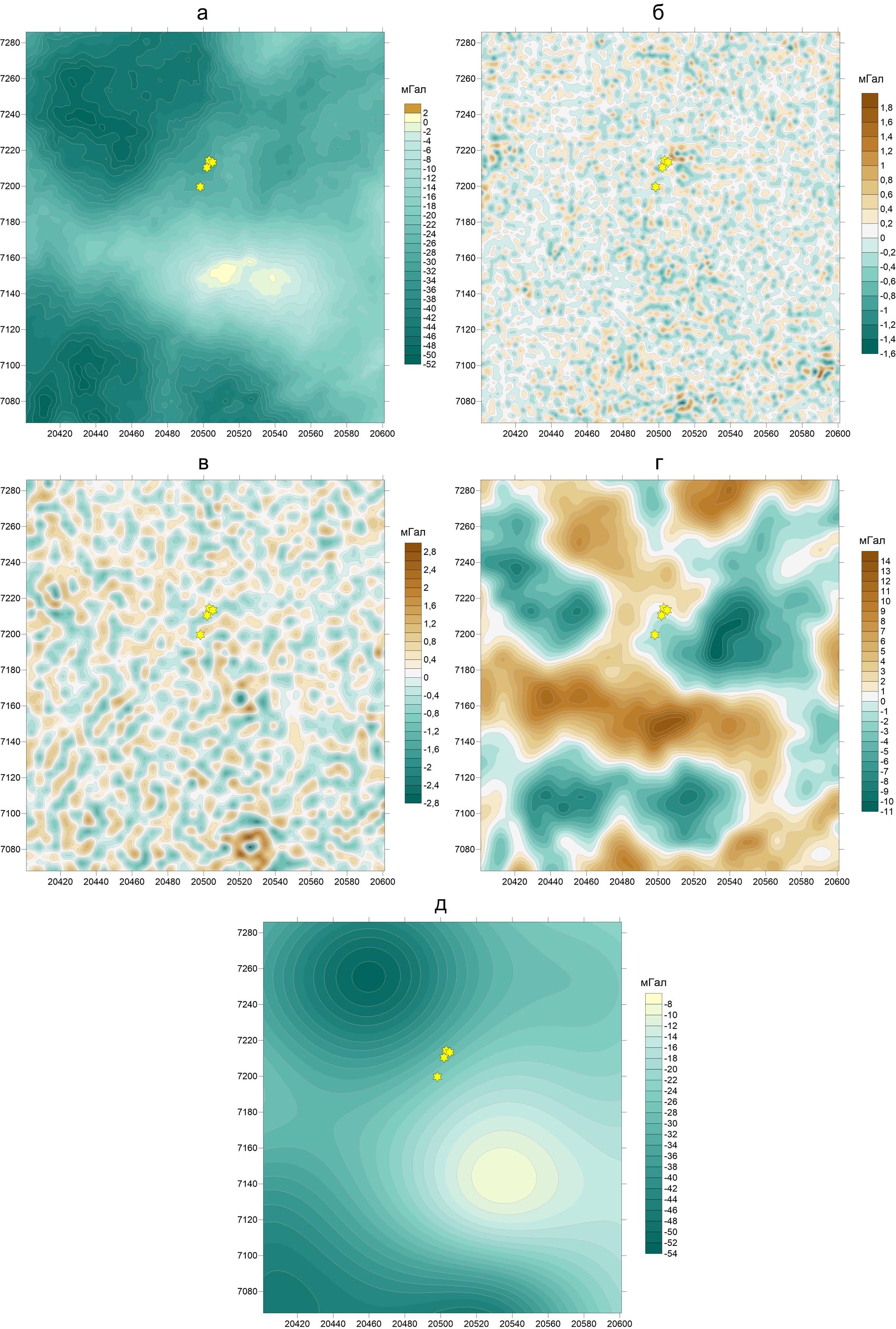

Cовременные формализованные методы извлечения геолого-структурной информации из данных гравиметрии и магнитометрии имеют большое практическое значение, чем вызвано их дальнейшее развитие и совершенствование. В работе рассмотрен пример использования алгоритма трехмерной управляемой эмпирической модовой декомпозиции (3D-GEMD) для расчета трансформант потенциальных полей, ассоциируемых с влиянием разноглубинных (разноранговых) геологических структур на сопредельных территориях Западной Якутии. На основе анализа известных месторождений углеводородов Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской нефтегазовых провинций определены два типа групповых эталонов. оценена эффективность формализованных решений о наличии потенциально нефтегазоносных объектов по комплексам наблюденных полей, площадных трансформант полей (модифицированных функций эмпирического разложения), а также пространственно сопряженных комбинаций указанных признаков. В результате комплексирования признаков в пределах апробируемого полигона составлены прогнозно-геофизические схемы, фиксирующие зоны возможного наличия геолого-структурных предпосылок глубинной нефтегазоносности, подобных групповым эталонам. Представлена геологическая интерпретация прогнозно-геофизических построений. Показано, что ряд участков, характеризуемых высокими вероятностями прогноза, соотносится с впадинами рифтовых зон. В сочетании с мощными вулканогенно-осадочными толщами эти впадины являются перспективными геологическими структурами, связываемыми с вероятным наличием нефтегазоперспективных объектов.

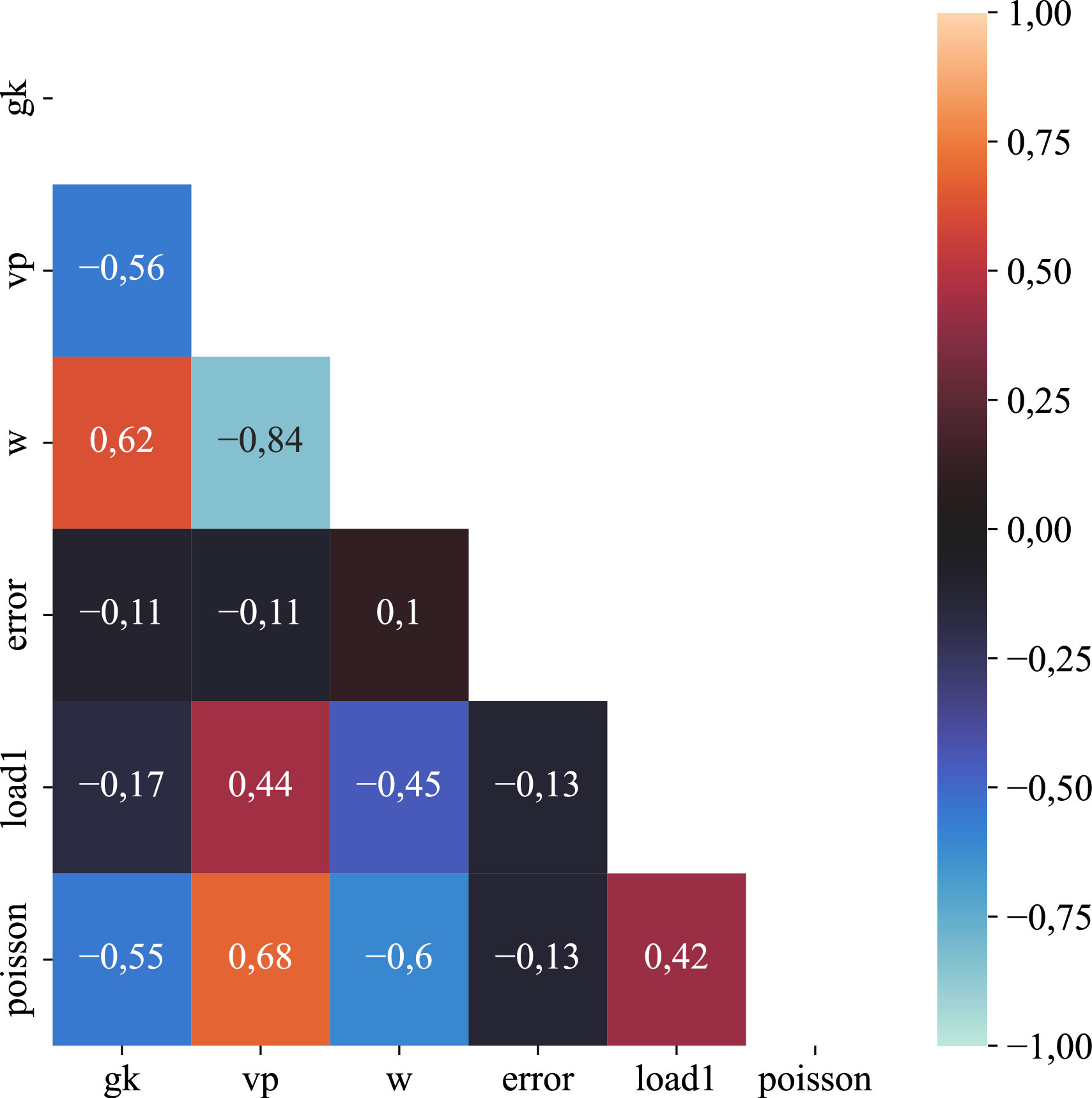

В настоящее время отсутствуют надежные универсальные зависимости коэффициента Пуассона от геомеханических и геофизических характеристик продуктивных объектов. В работе исследовано влияние геофизических параметров на коэффициент Пуассона для продуктивных объектов нефтяных месторождений с применением методов машинного обучения. Анализ проводился на основе данных нескольких нефтяных и газовых месторождений, для которых получены зависимости коэффициента Пуассона от естественной радиоактивности пород и скорости продольной волны. Эти зависимости установлены на основе данных трехосных испытаний образцов в пластовых условиях, проведенных на установке ПИК-уИДК/ПЛ в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Кроме того, дан краткий обзор существующих стандартов по проведению трехосных испытаний. В работе отмечена важность стандартизации методов определения коэффициента Пуассона и других упругих параметров пород для обеспечения сравнимости результатов исследований различных месторождений и их применимости в различных геологических условиях. Предложенный метод анализа данных основан на использовании линейной регрессии и методов машинного обучения для установления стабильных уравнений связи между коэффициентом Пуассона и геофизическими параметрами, полученными с помощью различных геофизических исследований скважин. Эти зависимости позволяют более точно оценивать коэффициент Пуассона для различных типов пород и месторождений, что является важным шагом в развитии методов оценки упругих свойств пород на нефтяных месторождениях. Полученные результаты могут быть использованы для более точного моделирования и прогнозирования процессов разработки нефтяных месторождений, что способствует повышению эффективности добычи углеводородов и оптимизации производственных процессов в нефтяной промышленности.

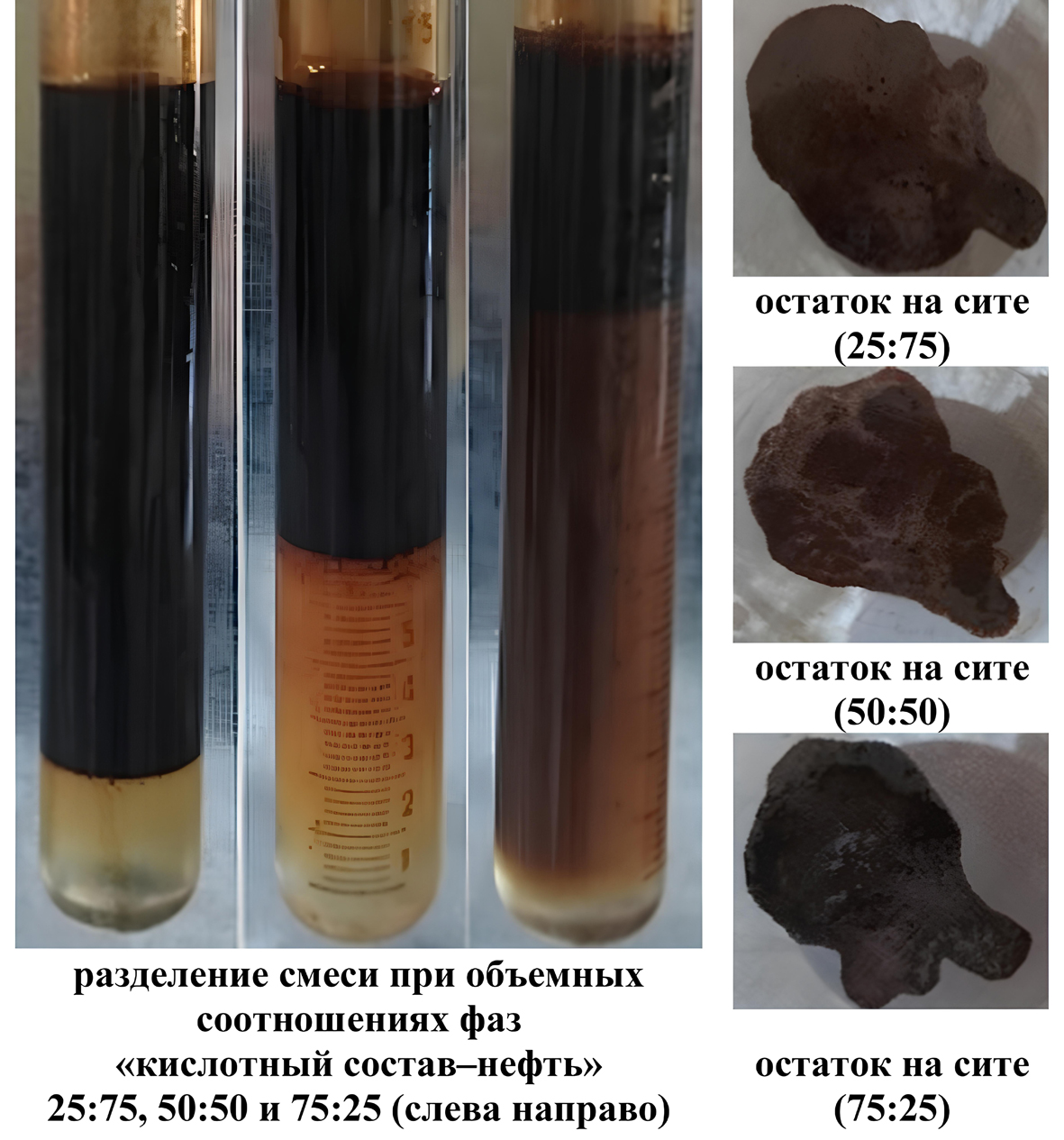

Технология кислотного воздействия получила широкое распространение при разработке карбонатных отложений нефтяных месторождений. Практически каждая скважина в период своей эксплуатации подвергается кислотной обработке призабойной зоны, что обеспечивает в мировом масштабе миллионы тонн дополнительно добытой нефти. Несмотря на множество теоретических и практических исследований, посвященных этой технологии, до сих пор актуальной остается проблематика управления эффективностью кислотных обработок. В работе исследовано влияние известных и фиксирующихся в промысловых условиях геолого-технологических параметров на эффективность кислотного воздействия в карбонатных коллекторах. Проведены лабораторные исследования (в свободном объеме, фильтрационные и рентгенотомографические эксперименты) с использованием двух солянокислотных составов и образцов карбонатной горной породы одного геологического возраста нефтяных месторождений Пермского края. Кислотные обработки моделировались с варьированием технологических параметров (таких как объем, скорость и давление закачки кислотных составов, продолжительность их выдержки на реакцию с горной породой) при термодинамических условиях, соответствующих пластовым. В результате статистической обработки эмпирически полученных данных установлена определяющая роль технологических параметров для достижения положительного результата кислотного воздействия. разработаны многомерные статистические модели, описывающие процесс формирования эффективности кислотных обработок в карбонатных коллекторах. установлено, что эффективность стимуляции меняется прямо пропорционально увеличению давления нагнетания кислотного состава и объема используемого агента за счет развития червоточин. Эффективность воздействия при наличии в горной породе доломита существенно ниже, что требует увеличения темпов закачки кислотного состава и продолжительности его выдержки на реакцию для достижения наибольшего результата стимуляции. Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего управления эффективностью кислотных обработок в карбонатных коллекторах нефтяных месторождений.

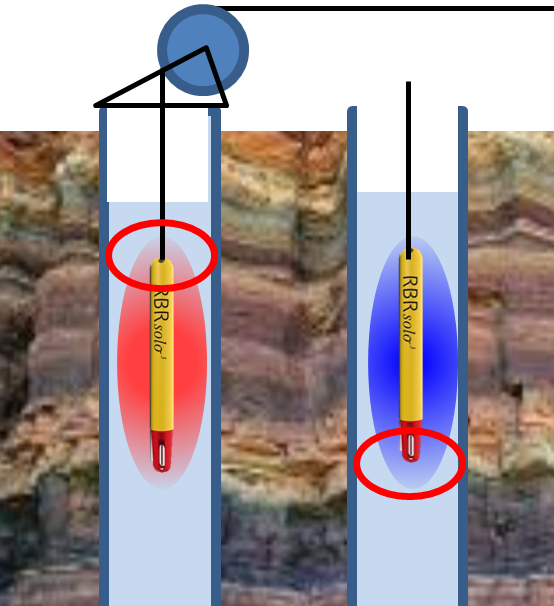

Прецизионные автономные скважинные термометры (логгеры) позволяют исследовать температурные аномалии сверхмалой амплитуды (до 1 мK), что значительно расширяет круг задач, которые может решать скважинная термометрия в разведочной геофизике, гидрогеологии, инженерной геологии, геоэкологии и др. При этом методики термокаротажа не развиваются, что не позволяет эффективно реализовать возможности этих приборов. В статье рассмотрены методические вопросы прецизионных температурных измерений в водонаполненных скважинах. Экспериментальные исследования с использованием автономного термометра rBrsolo³ T (RBR Ltd., Канада) показали, что аппаратурный отклик на изменение температуры окружающей среды (релаксация) носит сложный характер. уже через несколько секунд после погружения прибора в скважину он регистрирует температуру, близкую к температуре флюида. однако это временное «окно» достаточно быстро закрывается, и через 15–20 с измеренная температура начинает все больше отличаться от невозмущенной. следующее возвращение измеренной температуры к невозмущенной наступает через 1000–6000 с. Температурная аномалия в интервале 20–600 с осложнена непериодическими колебаниями амплитудой 0,02–0,05 К, связанными с тепловой конвекцией. Наличие временного «окна» на кривой релаксации термометра позволяет быстро и точно измерять температуру флюида в дискретном режиме. с помощью математического моделирования оценены конструктивные параметры термометров, определяющие ширину «окна». Даны рекомендации по проведению прецизионного термокаротажа скважин в непрерывном и дискретном вариантах.

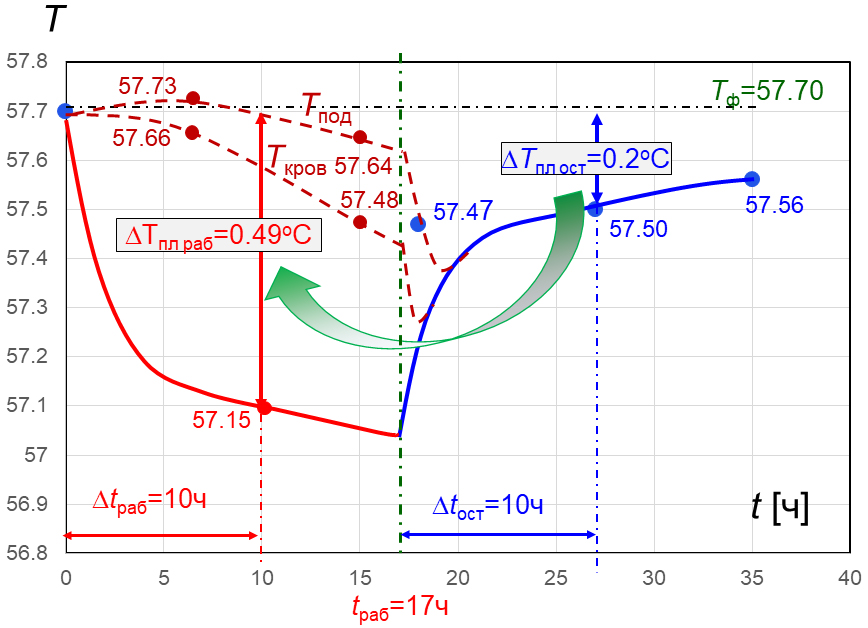

Работа посвящена проблеме повышения результативности термических исследований при количественной оценке профиля притока в добывающих скважинах, дренирующих неоднородные коллекторы с низкой проницаемостью. Подобные объекты характеризуются крайне неравномерным распределением притока по длине ствола. Для определения доли совместно работающих интервалов в суммарном дебите широко используется экспрессная количественная интерпретация термограмм на основе эффекта калориметрического смешивания. Низкая точность интерпретации, как правило, связана с отсутствием достоверной информации о температуре притекающего в ствол флюида. Предложена оценка этого параметра на основе схожести поведения теплового поля во времени в приствольной зоне работающего пласта в периоды стабильного притока и последующей остановки скважины. Такая закономерность подтверждена результатами моделирования теплового поля системы «скважина – пласт» с учетом изменения в широком диапазоне фильтрационных и тепловых свойств коллектора, геометрии вскрывающих пласт трещин гидроразрыва, состава притока, а также параметров режима работы скважины. рекомендованная технология термических исследований предполагает регистрацию разновременных термограмм в начале запуска скважины на технологической депрессии и в период последующей остановки. Их совместный анализ на основе закономерностей поведения теплового поля во времени, выявленных при моделировании, позволяет с высокой достоверностью определить динамику температуры газожидкостной смеси, поступающей из работающих пластов при притоке, что обеспечивает необходимую точность количественной оценки профиля притока по аномалиям смешивания. Предлагаемые подходы к интерпретации термограмм применимы при анализе результатов нестационарных термических исследований как в вертикальном стволе, так и в горизонтальных скважинах при вскрытии неоднородного пласта перфорацией или многостадийным гидроразрывом.

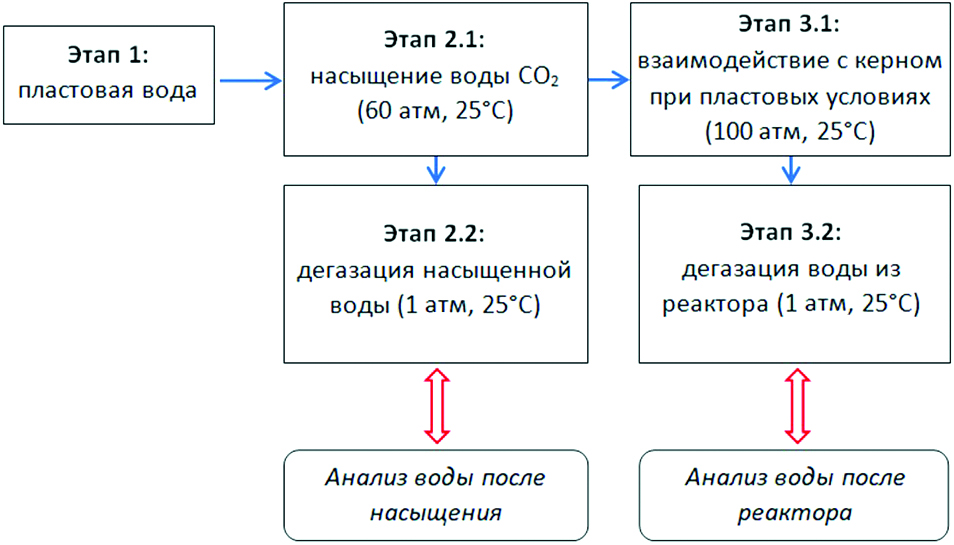

В статье рассмотрено применение гидрогеохимического моделирования с использованием пакета PHREEQC для исследования взаимодействия пластовой воды, диоксида углерода и минералов в составе породы пласта при закачке CO2 для повышения нефтеотдачи или подземного захоронения. Гидрогеохимическое моделирование является мощным инструментом для оценки физико-химических процессов, происходящих в системе «газовая фаза – водный раствор – твердые фазы» в зависимости от начальных параметров, таких как температура, давление и концентрации реагентов. Использование гидрогеохимических симуляторов предоставляет широкий круг возможностей для анализа процессов растворения и осаждения минералов, изменения ионного состава и pH раствора, которые могут влиять на эффективность закачки в пласт CO2, фильтрацию флюидов, работу скважин и оборудования. Предложенная поэтапная методика моделирования взаимодействий в системе «пластовая вода – CO2 – порода» с применением гидрогеохимического симулятора PHREEQC позволяет с хорошей точностью воспроизводить результаты лабораторных экспериментов и анализировать их соответствие процессам, протекающим при различных условиях. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации процессов добычи нефти и газа с участием диоксида углерода, планирования и оценки стабильности подземных хранилищ углекислого газа и других геологических приложений.

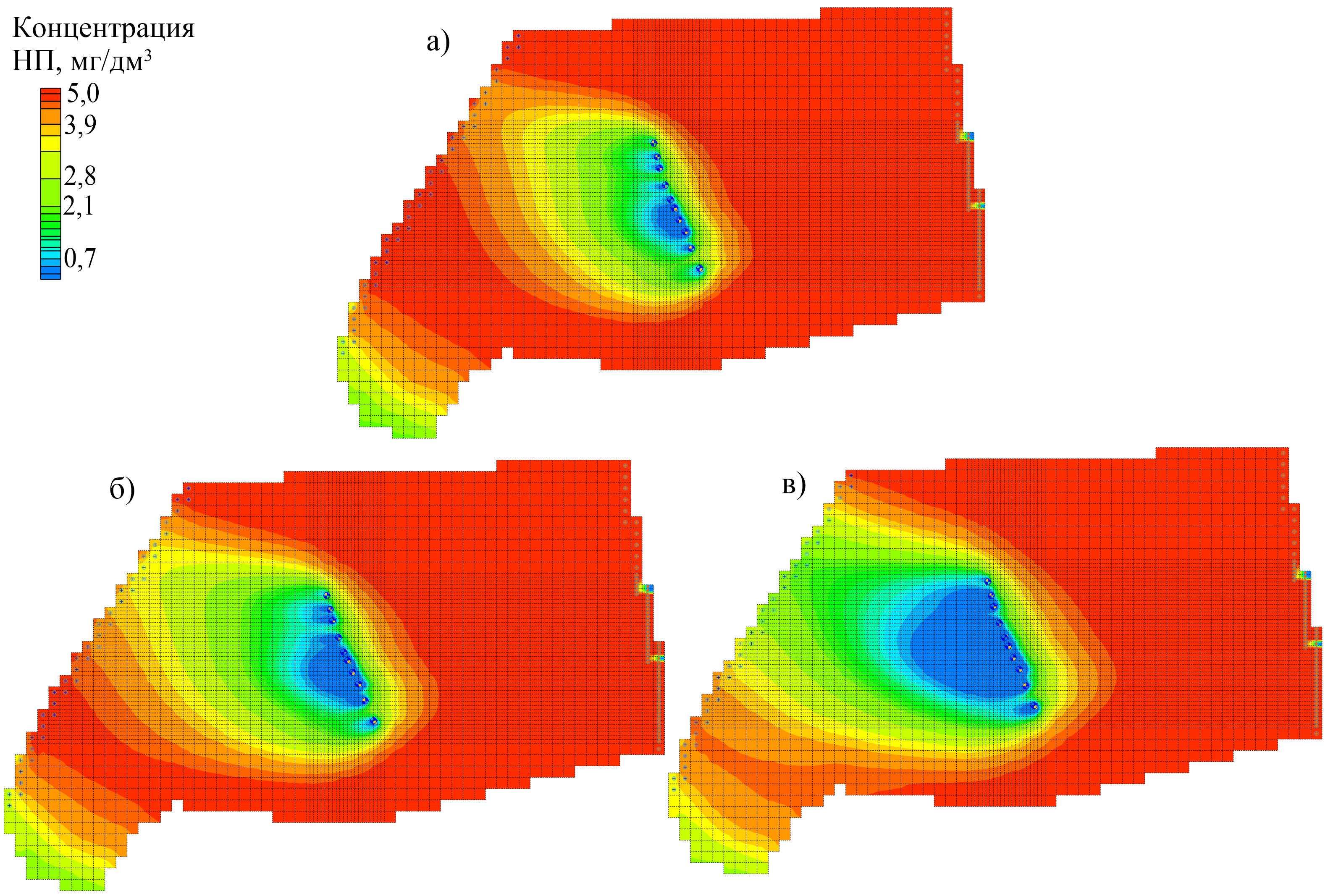

Развитие нефтяной промышленности сопровождается определенным техногенным воздействием на окружающую среду. По различным оценкам ежегодные потери только на этапе транспортировки могут достигать 15% от добываемых объемов углеводородов, что сопровождается образованием более 510 млн т загрязненных грунтов. На предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки могут возникать трудно прогнозируемые аварийные ситуации, также приводящие к загрязнению окружающей среды. При этом очистка подземных вод от растворенных нефтепродуктов является одной из сложных задач при реализации природоохранных мероприятий и проектов. Выделяют два основных подхода к очистке от нефтяного загрязнения: ex situ, т.е. на специальных полигонах и in situ, т.е. на месте загрязнения. Применение методов очистки на месте может быть значительно дешевле и эффективнее. Использование подобных методов должно основываться на детально проработанной стратегии их реализации. Математическое моделирование позволяет достаточно достоверно определять и обосновывать проведение гидрогеологических исследований, а также получать параметры для разработки проектных решений. В работе исследована возможность применения методов математического моделирования для процесса очистки подземных вод биотехнологическим способом с дозированной подачей кислорода в загрязненный водоносный горизонт. сопоставлены результаты натурных наблюдений и модельные данные. установлено, что разработанная геомиграционная модель на базе мгновенной аэробной деградации углеводородов в целом адекватно описывает динамику снижения загрязнителя в подземных водах при сравнении с натурными измерениями. Для оценки эффективности проводимых мероприятий на модели дополнительно выполнены прогнозные расчеты с использованием разного количества очистных скважин и расстоянием между ними. сделан вывод о том, что математическое моделирование на предварительном этапе дает возможность подобрать наиболее оптимальную схему очистки подземных вод еще до сооружения технологического комплекса, что впоследствии значительно снижает затраты при реализации подобных проектов.

В работе дан комплексный обзор, посвященный актуальным вопросам изучения опок – морских осадочных кремневых пород мелового-палеогенового возраста. За почти двухсотлетнюю историю изучения этих осадочных образований сам термин «опока» не получил должного признания из-за отсутствия подробного минералогического определения и общего несовершенства систематики кремневых горных пород. отличительной чертой опок является наличие леписфер опала-CT, которые образуют узнаваемый каркас кремниевой породы или формируют неясно леписферную/скрытокристаллическую массу. описана история изучения опок, перечислены номенклатуры, использующиеся для их классификации, охарактеризованы минералогический состав, микроструктура и микротекстура, распространение мел-палеогеновых опок и др. Критически рассмотрены этимология генезиса опоки и модели ее происхождения на ранней и поздней стадиях диагенеза. В обзоре особое внимание уделено недавним исследованиям, в результате которых установлены типы полиморфных форм кремнезема, встречающихся в опоке, а также его характерная микроструктура. Представлена модель генезиса опок с учетом взаимосвязи с глобальными процессами, включая биогеохимический круговорот кремния. различия, фиксируемые в опоках разного возраста и геолого-тектонической позиции, указывают как на заданность многих параметров минерального состава изначально, так и на несоразмерность вклада отдельных факторов в эволюцию опоковых пород, а именно источника кремнекислоты, роли кремнистого биоса в мобилизации кремнекислоты для дальнейшего породообразования, характера и объема терригенного сноса с прилегающей суши, масштаба вторичных изменений и др.

ГЕОРЕСУРСЫ И ФИЛАТЕЛИЯ

В журнале «Георесурсы» №1, 2024 были подобраны почтовые марки с рисунками, напоминающими о некоторых этапах истории техники ударного бурения, начиная от доисторического копания колодцев на воду и до добычи нефти и геологических изысканий. Представленная подборка почтовых марок* проиллюстрирует некоторые детали вращательного бурения. Этот метод, известный с античных времён (археологами найдены древнегреческие и древнеримские (II в до н.э.) шнеки-буры из бронзового стержня с винтовой медной пластиной), начал бурно развиваться в конце XIX в, а к середине ХХ века обогнал по объемам бурения ударный метод и практически полностью его заместил.

ISSN 1608-5078 (Online)

.png)